La utilidad del conocimiento inútil

¿Para qué sirve saber? Últimamente se habla mucho de que hay que saber para aplicar, para ser prácticos, para resolver. Y eso está muy bien, quién lo duda. Pero no alcanza. El mejor ejemplo seguramente sea la creación del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad Princeton, en los Estados Unidos. Su primer director fue un tal Abraham Flexner, entre cuyos logros está haber atraído al mismísimo Albert Einstein a sus oficinas y parques. Justamente, el título de esta columna está prestado de un ensayo de Flexner, quien defendía a muerte "un paraíso para los académicos (…), la búsqueda libre del conocimiento inútil". Claro, de esas inutilidades surgirían el GPS, los chips de computación, la energía nuclear. El director insistía en que sus científicos se concentraran en el pensamiento profundo, alejándose de las aplicaciones prácticas.

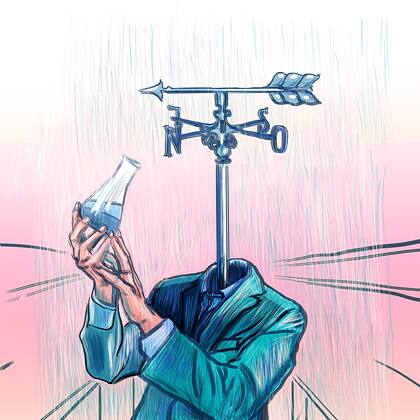

Porque preguntarse para qué sirve la ciencia es casi como inquirir para qué sirve la poesía o el rock and roll. Ya lo dijo el escritor Paul Auster: "El arte es inútil, pero ¿qué tiene de malo la inutilidad? ¿Acaso la falta de sentido práctico supone que los libros, los cuadros y los cuartetos de cuerdas son una pura y simple pérdida de tiempo?". Y ya se burló la pintora hispanomexicana Remedios Varo en su obra La ciencia inútil o el alquimista, en la que la tecnología –o algo parecido, una especie de rueda mecánica movida manualmente– se aplica a algo tan banal como juntar y envasar agua de lluvia.

Juzgar a la ciencia solo por sus fines es, por lo menos, un poco miope. Sí a veces los descubrimientos terminan en tecnologías maravillosas, pero es imposible preverlo con certeza. Nuevamente, pontifica Flexner: "Las instituciones científicas deberían entregarse al cultivo de la curiosidad. Cuanto menos se desvíen por consideraciones de utilidad inmediata tanto más probable será que contribuyan al bienestar humano". Está bien, la ciencia nos dio las vacunas, los antibióticos, la radio, las computadoras y un montón de remeras con inscripciones bien nerds. Pero en muchos casos estos hallazgos son productos secundarios de haber buscado entender a la naturaleza, y en el camino fueron apareciendo los frutos de ese conocimiento. Ojo: si no hubieran aparecido, igual el camino sería maravilloso.

Ese camino aparentemente inútil fue el que atrajo a los grandes cráneos de su época a Princeton; por allí pasaron no solo Einstein, sino también Kurt Gödel y John von Neumann, o invitados ilustres como Niels Bohr o Paul Dirac. O nuestros genios Juan Maldacena y Matías Zaldarriaga, investigando el cosmos o las fuerzas que sostienen la naturaleza. Todos hermosamente inútiles, tanto como aquellos que investigaban el electromagnetismo sin siquiera imaginar que sería la base de la radio, o que explicaban el fenómeno de la electricidad sin vislumbrar enchufes ni alumbrados públicos. O como un anillo de 27 kilómetros de largo en la frontera entre Suiza y Francia construido porque sí, porque hay que saber, porque queremos espiar el mundo de lo invisible e infinitamente pequeño.

Pero atención que lo inútil (o, a esta altura, lo aparentemente inútil) también cuesta tiempo y dinero, aunque nunca sabremos adónde nos podrá llevar. Generaciones de visionarios nos marcan esta senda de inutilidades, a veces geniales, a veces desconcertantes, que, como la utopía, sirven para eso: para caminar.

1

1 2

2“¿Qué hago con esto que me tocó vivir?”: le diagnosticaron esclerosis múltiple y decidió cambiar su vida para ayudar a otros

3

3Ya funciona en Buenos Aires: cómo es el novedoso modelo de viviendas para jóvenes adultos con discapacidad intelectual

4

4En fotos. Una comida chic en Pasaje del Correo, arte en la casa de Victoria Ocampo y una muestra de fotos en Recoleta