La epopeya de grabar el rock

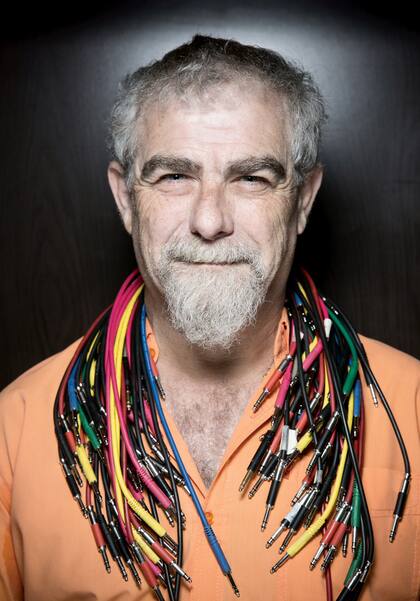

Mario Breuer, mítico ingeniero de sonido y productor discográfico, revela su trabajo con los grandes

1 minuto de lectura'

1 minuto de lectura'

Mario Breuer estuvo en el lugar indicado en el momento preciso: la Argentina, años 80. La explosión del rock nacional luego de la guerra de Malvinas fue el contexto que propició la consagración de artistas y bandas que dejaron una huella profunda en la cultura popular: Charly García, Fito Páez, Andrés Calamaro, León Gieco, Soda Stereo, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y Sumo, entre muchos otros. Todos ellos tuvieron un denominador común: en algún momento, grabaron con Breuer.

Como todo viaje iniciático, el de Mario tuvo una cuota de misticismo romántico. Corría 1980 en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, donde estudiaba Ingeniería de Grabación y Producción Discográfica en la Universidad de California (UCLA). Allí se encontró con un jovencísimo Calamaro, que andaba deambulando por las calles de LA. Ya se conocían de antes, pero el cruce forjó la amistad en una “noche de promesas y juramentos en el baño”.

“Nos pasamos la noche despiertos, haciendo planes para el futuro: que Andrés iba a grabar un disco solista, que íbamos a trabajar juntos con Charly, que nos íbamos a ir de gira, que íbamos a invitar a Spinetta y a Lebón y a Gieco a nuestras producciones. No teníamos el teléfono de ninguno. No éramos nadie. Era el viaje de ácido de dos chabones en Los Ángeles”, cuenta Breuer en Rec& Roll, una vida grabando el rock nacional, un flamante libro repleto de anécdotas jugosas que editó Aguilar.

Mario y Andrés le pusieron un plazo a su sueño: diez años. No hizo falta: en 1984, Spinetta ingresó a los estudios Panda a grabar “Vi la raya” para el disco Vida cruel, y tacharon el último de la lista. Habían pasado apenas cuatro años de aquella epifanía. “Se puede decir, sin exagerar, que Mario define el sonido bueno de los 80, el que sí suena bien”, dice Calamaro en el prólogo del libro. “Todo lo que hicimos juntos lo pensamos (atrevidos) alguna vez y –ahora creo– era nuestra única posibilidad (en el mundo), pero una que no se nos iba a ir de las manos”, revela Andrés.

“Tuve mucha suerte de haber empezado mi carrera en esos años”, dice hoy Breuer, a los 61 años, jovial e hiperactivo, enamorado de la música hasta el tuétano. Hijo de inmigrantes húngaros que llegaron a la Argentina en 1937, Mario tuvo su bautismo de escucha melómana gracias a su padre, que lo sentaba a contemplar música barroca en completo silencio, apreciando cada uno de los instrumentos. A los 9 arrancó a estudiar batería, mientras jugaba inventando auriculares y de adolescente se convirtió en disc jockey. Ya intuía que la música sería su vida: se convirtió en un obsesivo de los sonidos. Quería recrear aquello que escuchaba en los discos que lo deslumbraban.

“Hacia la mitad de mi carrera logré deshacerme de eso de que cada vez que escucho una canción, la primera es para ver cómo suena y la segunda para descubrir cómo se hizo. Me costó, pero eso lo solté, por suerte”, cuenta.

¿Por qué decidiste soltarlo?

Decidí volver a disfrutar de la música, salirme del contexto profesional, sacarme la campera de productor, ingeniero, y simplemente escucharla. Entiendo también que la obsesión estuvo marcada por la década del 80, una época de sonidos muy trabajados. Caía Fito y me decía: “Escuchaste cómo suena el disco de Bruce Springsteen”. Entonces nos sentábamos y lo estudiábamos. Destripábamos el disco. No sé muy bien en qué momento fue, si fue consciente o inconscientemente, pero dejé de hacerlo.

Corrías el riesgo de insensibilizarte con la música…

Como los médicos forenses con los cuerpos. Gracias a Dios no me pasó. He logrado superarlo.

A Breuer las anécdotas se le acumularon y un día, Mariel, su hija, le dijo que era hora de escribir todo en un libro, de dejar un testimonio de época, un registro en primera persona que contextualizara las más de 2500 grabaciones que hizo. Y Mario, que es mucho más que un ingeniero frío, quirúrgico, calculador, efectista, tiene mucho para contar: “He vivido muchas cosas interesantes, tengo anécdotas increíbles”. Mario, por ejemplo, fue testigo privilegiado del proceso de evolución y descomposición de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Comenzó a trabajar con ellos en La mosca y la sopa, en 1991, y siguió hasta Momo Sampler, en 2000. En esos años presenció el crecimiento compositivo del Indio Solari y la tensión creativa que comenzó a darse con Skay Beilinson. “En un momento, la producción se mudó a la sala del Indio, Luzbola, que está en su casa de Parque Leloir. Esto coincidió con una explosión creativa de su parte que lo llevó a componer más temas y tener más ideas de arreglos, lo cual solía ser el campo de Skay. Hasta entonces, Skay hacía los temas, y el Indio las letras. Me atrevo a decir que hasta Luzbelito fue así”, cuenta. Con la tensión in crescendo, Mario había decidido que Momo Sampler sería su último trabajo con la banda, antes de que se diera cuenta de que además sería el último de Los Redondos. “Me sorprendió que ellos se mantuvieran juntos hasta que terminamos el disco y la separación se planteó el última día de estudio, todavía en Nueva York”, revela.

Mario fue también uno de los tantos que le acercaron a la banda una propuesta comercial. Según cuenta en el libro, Sergio García, entonces director artístico de Sony, le había dicho que si lograba que Los Redondos firmaran con ellos, él cobraría un millón de dólares y la banda, seis. Se sentó con el Indio, Skay y la Negra Poli y se los planteó. La respuesta, corta y al pie: “No”.

Hoy dice que tuvo “la enorme suerte” de trabajar en esa década de explosión del rock nacional, que también se convirtió en el gran negocio de la música.

¿Eras consciente de lo que estaba pasando?

No tenía la dimensión. Yo siempre hago el disco para que la recontra rompa, después si pasa o no, qué sé yo. Necesito hacer las cosas bien. No sé cuántas personas lo van a escuchar, pero sí sé que el artista lo va a escuchar muchas veces. Como mínimo para él, tiene que estar bien. Y siempre me tocó grabar cosas que me gustaban. Me sentaba a trabajar con Charly o Spinetta, o “este chiquitito flaquito de Rosario que toca el piano y que hace unas cosas tremendas” [por Fito], pero no éramos conscientes de la trascendencia de lo que estábamos haciendo. Tampoco los hacíamos de taquito, trabajábamos mucho. Pero no sabíamos que se iban a convertir en clásicos. En los 80 el trabajo de estudio era muy pasional.

Fue justo un cambio de paradigma, con la incorporación de tecnología.

El audio digital se empezó a usar a finales de los 70, pero se popularizó a finales de los 80. Pero sí llegaron aparatos que nos permitían crear sonidos más irreales, si se quiere. Metían magia. Se pusieron muy interesantes. Pero no todo se hacía con aparatos, eh. Había cosas que se hacían con micrófonos antiguos, puestos al servicio de. Rápidamente se empezó a hablar entonces de “los tambores de Mario Breuer”. Me gustaba, iba para ese lado. Tenía la batería en un cuarto que era todo de ladrillo y un micrófono que tenía una compuerta que solamente abría cuando se le pegaba al tambor. Entonces, hacía como un ruido.

¿Era todo experimentación?

¡Sí! Los 80 fue experimentar todo el tiempo. A veces me dicen que delirábamos mucho porque nos drogábamos mucho. Seguramente, no tanto como se drogan ahora. Pero, ¿sabés lo que pasa? No era que estábamos drogados entonces hacíamos cualquier delirio. Había una planificación y el porro no se prendía hasta el momento indicado.

Bueno, de Fito contás un poco cuál era tu función: él sabía lo que quería, pero no sabía cómo llegar.

Siempre aprecio a un artista que sabe lo que quiere. ¿No sabe cómo llegar? Yo soy su lazarillo. Vamos a encontrar el camino.

Al momento de escuchar un tema, los trucos de grabación suelen ser imperceptibles. ¿Qué es más importante, la canción o lo que se pueda inventar en el estudio?

La canción es todo, siempre. El sonido, claro que ayuda. Pero, ¿sabés cuántos discos se han vendido con buenas canciones, pero que suenan horrible? Mal tocados, mal grabados, mal producidos...

Por ejemplo, ¿cuáles? ¿Aquellos primeros discos de Los Redondos?

¡Ahí tenés! Vos hablás con cualquier ricotero, y esos son los mejores discos. En definitiva es lo que importa: la canción. Soy un ingeniero-productor, no soy un cirujano frío. A mí me gusta jugar, me gusta encantarme con la canción. Trato de interpretar lo que es la música y después sí, le doy mi propia interpretación. Es la misma canción, pero con una serie de diseños y coreografías sonoras que tratan de ayudar a la canción y mejorarla. Si uno hace un poquito de esfuerzo, puede hacer mierda una canción. Por lo general, son los propios músicos los que la rompen. Yo tengo una serie de pautas: hay que respetar la canción y ciertas aptitudes técnicas, hay que ser novedoso y estético, y nunca dejar de pensar que hay alguien que quisiera vivir de esa canción, entonces también hay que pensar en las pautas comerciales, en el público. Son muchos vectores que se cruzan.

¿Hasta dónde llega esa obsesión?

Si la veo fácil, no la agarro. No es nada de lo que esté orgulloso. En la vida cotidiana, tiendo a la simplificación, al extremo. Soy un gran estratega, acorto cuadras y evito semáforos. Pero cuando me siento a laburar, a enseñar, me gusta complicarla. Me gusta estar así, complicado. Pegarle otra vuelta, otra vuelta y otra vuelta.

¿Sabés cuándo cortarla? Porque hay gente que queda atrapada ahí.

Yo soy un gran cerrador de círculos, que para mí es una filosofía de vida. Sé cerrarlos en tiempo. Por ejemplo, a Charly le costaba cerrar los discos: daba vueltas y vueltas. Y se cruzó conmigo, que me encantaba llevarlo a dar vueltas, cada vez más largas [risas]. Pero lo ayudaba, finalmente, a cerrar.

Dice Mario que todavía trabaja para “ese tres por ciento” que se da cuenta, que presta atención a las sutilezas, aunque también lo hace cargando una responsabilidad histórica. “Cuando hago un disco, y lo cierro, pienso en que estoy haciendo un documento que tiene que ver con la cultura. Puede interesar o no, pero no deja de ser cultura. Es un documento inalterable, entonces hay que dejarlo lo mejor posible.”

Y no reniega de los nuevos formatos, como el streaming, que están aflojando “con la guerra del volumen” que se inició con la masificación del CD, cuando se elevaron los decibeles para sonar más fuerte en la radio. “Le hizo mucho daño a la industria –asegura–. Se confundieron con que sonar fuerte es sonar mejor, cuando se trata de un engaño del oído. Cuanto más fuerte escuchamos, escuchamos más agudos y graves, pero parece que sonase mejor, pero no. No hay arte en el volumen”, sentencia.

1

1 2

2Laura Romano, nutricionista especialista en dietas: “Ni las medialunas engordan ni las tostadas light adelgazan”

3

3“¿Qué hago con esto que me tocó vivir?”: le diagnosticaron esclerosis múltiple y decidió cambiar su vida para ayudar a otros

4

4En fotos. Una comida chic en Pasaje del Correo, arte en la casa de Victoria Ocampo y una muestra de fotos en Recoleta