1 minuto de lectura'

1 minuto de lectura'

Salgo disparado a 320 km/h en tren bala desde Tokio hasta Nagasaki: llego, voy al hipocentro donde explotó la bomba atómica y sigo viaje a Sasebo para dormir en el primer hotel de la historia atendido por robots, un tres estrellas con una estatua metamorfoseada de Mazinger Z en la entrada. Pongo un pie en el lobby y una gata rosada de un metro capta mi presencia y comienza a balancearse diciendo: "Welcome to Henn-na Hotel; check-in at your left". Al fondo de la sala, un robot símil Arturito interpreta al piano un preludio de Chopin, que interrumpe de repente: es la hora del concierto a cargo de 20 robots tamaño Pitufo modelo RoboHon, un simpático asistente personal multiuso marca Sharp.

El director hace una reverencia y levanta la batuta: minichelos y violines sincronizados arrancan con "La novena sinfonía", de Beethoven. A tempo, entran timbales, trompetas y flautas. El ambiente del hotel se llena con melodías de una de las obras cumbre de la historia de la música. Y no suena impostado: uno siente que algo trascendente –con implicancias inimaginables– se está gestando en este hotel con perfil de laboratorio, camuflado en un megaparque de diversiones del tamaño de Mónaco.

Voy hacia la izquierda para hacer el check-in y me paro frente a una bella androide vestida de blanco con un realismo pasmoso que se activa moviendo la cabeza, que parpadea, que levanta una ceja y sonríe. Yumeko me coquetea. Al lado de ella hay dos velociraptors; me parecen menos perturbadores, así que elijo chequearme con ellos. El japonés que estaba detrás de mí hace el trámite con Yumeko sin inconvenientes: debe estar acostumbrado. Mientras tanto, miro a los ojos de uno de los dinosaurios, que mueve sus pupilas amarillas y me habla:

–Welcome. If you want to check-in, press one –dice con voz cavernosa y acento norteamericano. No sé bien qué hacer. Miro alrededor y no hay a quién preguntar. Le hablo al recepcionista prehistórico y no contesta: abre y cierra su boca, como impacientándose, con movimientos del torso que lo dotan de una vitalidad inusitada. De golpe estornuda.

Sobre el mostrador hay una tablet con instrucciones. Toco la tecla uno y comienzo el trámite guiado por la pantalla. Coloco mi pasaporte en el escáner, pero algo falla. Lo reintento en vano, se abre una puerta y sale una mujer de carne y hueso que toma mi pasaporte, lo apoya mejor para que se escanee y desaparece sin decir palabra. Tecleo mis datos y firmo con un lápiz óptico. Atento a mi accionar, el dinosaurio me ordena ir a la adjusting machine a mi derecha: pago con tarjeta de crédito y brota una llave magnética.

–Tome el ticket y vaya a la habitación, disfrute su estadía –me despide. Ya nos vamos entendiendo.

A mi lado está el bell-boy, un carrito robotizado. Coloco mi valija y la llave magnética, en un sensor. El botones avanza en cámara lenta hasta que estaciona frente a la puerta 25. Descargo y el robot da una vuelta en U, yéndose sin saludar. Tengo el reflejo de darle propina, pero no hay dónde colocarla, ni sé a quién se la estaría dando.

Me instalo y salgo de la habitación para que la máquina de reconocimiento facial registre mi cara: la puerta debería abrirse con solo mirarme por un ojo digital, pero falla; si estos servicios fuesen tan perfectos, estarían en cualquier hotel. El japonés que hizo el check-in con Yumeko aparece y le solicito ayuda. Me sugiere inclinarme hasta la altura estándar nipona: el aparato me estaba tomando la foto en el cuello. A partir de ahora, la llave induplicable será mi rostro, un sistema que falla cuando una mujer se maquilla mucho.

Me asomo por la ventana desde la cama. Una fantasmal cortadora de césped con algo de batimóvil va y viene sin salirse del perímetro del jardín. En la mesa de luz tengo un animaloide, una tierna mutación de Hello Kitty con antenitas y tres corazones luminosos en la frente, llamada Churi Chan: pertenece al género affective robots, pensado para generar emociones y ofrecer compañía. En una tablet leo la Robot Operating Guide y comienzo a experimentar con mi asistente políglota: entiende y habla inglés, japonés y coreano.

–Puedes hablar ahora –le digo con una cuidada pronunciación inglesa. Su cabeza gira.

–¿Puedo ayudarte en algo? –dice con voz ciberinfantil.

–¿Qué hora es? –pregunto lentamente, como si le hablara a una niña.

–¿Quieres que haga algo? –responde desorientada.

–¿Qué hora es? –insisto.

Pero Churi Chan se queda sin palabras y le doy descanso. Al rato, le pido una canción y arranca con un tarareo latoso y cibernético. Ya parece ir entrando en confianza. Me dice la hora, la temperatura de mañana y enciende las luces de la habitación ante mi pedido. Churi Chan es una gatita dócil y ya no me siento tan solo.

Unos minutos después tengo una cita en el lobby con Takeyoshi Oe, gerente del hotel. Nos sentamos en un sector con mesas y sin empleados a quienes pedirles un café. Nos rodean ocho expendedoras automáticas con variedades de helados, galletas, bebidas, hamburguesas, fideos y papas fritas.

Con lo ceremoniosos que suelen ser los japoneses, me extraña que Oe no me ofrezca ni un té. Pero lo puedo entender: no lleva dinero encima para insertar en las máquinas, a las cuales nunca podría ordenarles una excepción. Y este es un rasgo del mundo que se aproxima: todo estará programado y no habrá margen de improvisación, que en este caso sería indicarle al camarero que el café corre por cuenta de la casa. En ese futuro robótico será casi imposible salirse de la norma, algo que ya sucede bastante en esta sociedad.

Llega la secretaria de Oe –nuestra traductora– y pregunto sobre la evolución de la plantilla laboral en este hotel de 144 habitaciones: "Arrancamos con 30 personas y quedamos 7, más la cuadrilla externa de limpieza, que son 15 operarios: somos un total de 22. Los robots son 233".

–Señor Oe, se acerca el día en que el gerente va a ser un robot.

–Me encantaría. Esta empresa es grande y me voy a desempeñar en otro sector. Trabajamos para seguir reduciendo la cantidad de humanos, pero la cifra cero es imposible: alguien tiene que controlar a los robots, encenderlos, apagarlos y recargarlos. Y se necesitan personas por alguna emergencia.

–¿Cuáles son las quejas?

–Japón se caracteriza por el omotenashi, un concepto de servicio que existe hasta en la tienda más sencilla. Es único en el mundo, pero aquí nos falta: los robots no están preparados para adelantarse a las necesidades del huésped.

–¿Cuál es el salario del robot?

–Cero.

–¿El costo de manutención?

–Casi no necesitan. Yo los testeo al comprarlos.

–¿Desobedecen órdenes?

–No, en absoluto.

En Japón, los empleados deben obedecer las instrucciones cual samuráis corporativos, así que las relaciones laborales no cambiarán mucho cuando comience el reemplazo por robots, los cuales no hacen nada si no se les ordena el qué y el cómo. Esta sería otra razón por la que tantos japoneses conviven a gusto con las máquinas: a veces actúan parecido. Y no es que la cultura nipona produzca personas como robots, los autómatas son más bien moldeados a semejanza del ser nacional.

La antropóloga norteamericana Jennifer Robertson, autora del libro Robo Sapiens Japanicus: Robots, Gender, Family, and the Japanese Nation, investigó la empatía de los japoneses con los robots y encontró un nexo con la religión ancestral, el sintoísmo animista. En el inconsciente colectivo japonés perdura la idea de que ciertas cosas tienen un alma. Hasta 1945, los kamikazes se inmolaban llevando la espada samurái familiar con la idea de que contenía el espíritu de sus antepasados. No sería extraño entonces que un robot antropomorfo posea un alma. "Los robots son «cosas vivientes» en el universo shinto", afirma Robertson.

Los japoneses se criaron mirando Gundam, Astro Boy y Mazinger Z, superhéroes que venían a salvarlos del apocalipsis. En Occidente, en cambio, Hollywood generó el efecto Frankenstein, cuya máxima expresión fue Terminator, un cíborg que vino a esclavizarnos: en este lado del mundo, a los robots les tememos como a monstruos que, para colmo, podrían quitarnos el trabajo. Pero en un Japón con tasa decreciente de natalidad, el problema es más bien cómo cubrir los puestos laborales futuros. De ahí que la solución impulsada como política de Estado sean los robots.

A LA MESA CON ROBOTS

Me paso el día inmerso en los mundos virtuales del parque temático Huis Ten Bosch. Subo unas escaleras y me topo con Daniel, el barman robot parecido a los músicos de Daft Punk que interpretan "Get Lucky" con casco espacial. Le encargo un vodka con naranja apretando un botón. Coloco 300 yenes en monedas y miro el proceso: quita la tapa de la botella, toma un vaso con la mano izquierda y sirve vodka con la derecha; se traslada unos centímetros y agrega jugo desde un dispenser. Abre la puerta de una caja de cristal, me da el trago y me dice "adiós" con la mano.

Tengo hambre y le encargo un panqueque a Andrew. Este chef robot echa la masa líquida sobre la plancha, espera unos segundos, toma una espátula con cada mano y las mete por debajo para que no se pegue. Cuando está a punto, lo coloca en un plato, echa crema con caramelo, lo dobla y me lo entrega. Después, limpia la plancha con meticulosidad japonesa.

Me siento a la mesa. En cada una, hay un Tapia, un huevo robotizado del tamaño de una cabeza humana con ojos digitales que habla y responde. Pero no tengo ganas de conversar con un smart-egg, sino de comer y pensar. No hay camareros robots. Y es lógico: hacer tragos y panqueques de manera estandarizada es una tarea factible para un humanoide. En cambio, servir comida implica una sucesión de obstáculos imprevistos que requieren plasticidad, equilibrio, rapidez e inteligencia.

Llego al anochecer a la ciudad de Nagoya y busco un hotel cápsula . A la mañana siguiente entro en el predio de la RoboCup 2017 –campeonato mundial de fútbol robot– y veo un bebé-autómata. La promotora del stand lo coloca en mis brazos y Smibi arquea la boca regalándome una risita. Lo acuno y se sonroja: una lucecita se enciende bajo sus cachetes. Le digo "hola" y me mira a los ojos: tiene sensores auditivos para identificar desde dónde le hablan. No es un robot realista, más bien parece un personaje de cómic con forma de cilindro achatado.

Smibi está a la venta, no tanto como juguete, sino como terapia para personas solas. Para seducir al comprador, Togo Seisakusyo Corporation hizo un folleto con frases como "Sienta la alegría de ser necesitado" o "Experimente la calidez de recibir una sonrisa amorosa y el placer de cuidar a alguien".

Desde la tribuna de una cancha de 5 x 7 metros veo el partido China-Alemania entre humanoides modelo Nao, robots mini que se caen sin que los toquen, pero se paran con una habilidad asombrosa. Tienen poca puntería y, a veces, hacen un gol. El DT alemán me cuenta la consigna de estas competencias: "Ganarle en 2050 al equipo de humanos campeón mundial, emulando la computadora de IBM que derrotó a Gary Kasparov en ajedrez". Estos robots se mueven por inteligencia artificial; son programados para que, por sí mismos, analicen cada situación y decidan. Los Nao reconocen un objeto esférico y un rectángulo hacia donde patear, y la cabeza no les da para más: de hecho, la tienen de adorno. En el fondo, es una competencia de programación en la que solo se divierten los programadores.

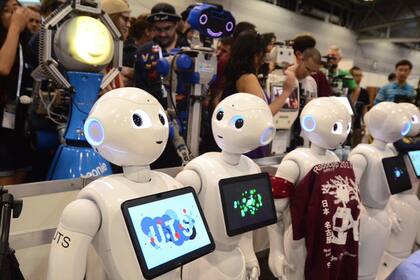

Al día siguiente recorro la Maker Faire, en el futurista barrio de Odaiba en Tokio, una feria alternativa de inventos tecnológicos. Aquí tengo mi primer encuentro con Pepper, un humanoide asexuado de cabeza redonda y blanca que me llega al esternón y me mira parpadeando como si pidiera misericordia.

Un promotor me sienta en una estructura metálica y me coloca lentes RV de visión 360°: veo a través de los ojos de Pepper. Un sensor capta mis movimientos mientras estoy sentado; si miro hacia arriba, el robot levanta la cabeza y veo el techo. Una mujer se acerca y le ofrece la mano en señal de "mucho gusto". Extiendo el brazo y el de Pepper estrecha su mano sin que yo sienta nada. Estoy como Scarlett Johansson en la película Ghost in the Shell, cuyo cerebro ha sido trasplantado en el cuerpo de un robot que obedece sus órdenes mentales. Pero ella no sufre los golpes en combate: si su cuerpo se rompe, le reemplazan las piezas. Y hacia allí va el mundo.

¿Un mundo sin humanos?

Los asistentes personales Pepper y Churi Chan, o el pésimo futbolista Nao, no le quitan el sueño a ningún trabajador: son buenos y caros juguetes. La verdadera amenaza viene por el lado de los brazos mecánicos de alta precisión, los vehículos sin chofer, el software de inteligencia artificial y las impresoras 3D con las que se podrá fabricar hasta una casa.

En su libro El auge de los robots, el periodista norteamericano Martin Ford escribió que "en las economías desarrolladas, la mayor disrupción será en el sector de servicios, que es donde la mayoría de los trabajadores son empleados". Y agrega que "a medida que nuevas tecnologías como las impresoras 3D se masifiquen, parece posible que muchas fábricas alcancen la automatización completa".

En 2015, el Instituto de Investigación Nomura calculó que la mitad de la fuerza laboral japonesa podría ser reemplazada por robótica e inteligencia artificial entre los años 2025 y 2035, especialmente los empleados de supermercados, limpieza, informadores turísticos y cuidadores de personas.

Existen máquinas que hacen 360 hamburguesas por hora y suplantan a tres empleados de restaurante de comidas rápidas: solamente McDonald’s emplea 1,8 millones de personas en el mundo. La cadena japonesa Kura es un fast food de sushi con sistemas robotizados que ayudan al chef, además de cintas transportadoras circulando con la comida junto a las mesas. La empresa ha prescindido de camareros y lavavajillas: el público inserta los platos en una ranura y de allí van a la lavadora automática. El pedido se hace en una pantalla táctil que entrega la cuenta y hay un cajero humano a la salida. Un solo encargado controla varias sucursales a la distancia y esto permitió bajar el precio del sushi a un dólar por pieza, hundiendo a la competencia.

También el trabajador campesino terminaría de desaparecer cuando se abaraten tecnologías que ya existen. Martin Ford pone como ejemplo una cosechadora japonesa que recoge una frutilla cada ocho segundos, trabajando día y noche: "Las máquinas ya no solo son herramientas que incrementan la productividad de los trabajadores; ellas mismas se están convirtiendo en trabajadores". Algo parecido observa el periodista con el cuidado de ancianos en Japón: "En 2025, un tercio de su población tendrá más de 65 años. Los japoneses tienen casi una aversión xenófoba a la inmigración, que ayudaría a mitigar el problema. El país tiene una falta de al menos 700.000 enfermeros". Por eso, el desarrollo de tecnologías robóticas para la tercera edad es política de Estado, incluido el desarrollo de mascotas robotizadas, como una foquita llamada Paro. "Los únicos inmunes al desempleo serán una pequeña elite con alto nivel de formación, creatividad e imprevisibilidad en sus decisiones", concluye el norteamericano.

En esta línea, hasta podría desaparecer el "oficio más antiguo del mundo". Los Adonis y Venus mecanizados correrán con ventajas frente a una trabajadora o trabajador sexual de carne y hueso. Y no falta mucho: la recepcionista Yumeko, que me coqueteaba en el hotel de robots, parece humana vista a tres metros. El insuperable gigolo de la película A.I. Inteligencia artificial, de Steven Spielberg, fue una premonición de esta subindustria robótica. Y, una vez superada la prueba de Turing –cuando ya no sea posible diferenciar original y copia–, dará casi lo mismo irse a dormir con un humano o con un robot.

La luz del final

En mi última noche en el hotel de robots, al regresar a la habitación encontré el lobby desierto. Solo quedaban los tres recepcionistas en penumbras, apagados e inmóviles como estatuas de cera. Ya no reaccionaban a mis estímulos y la sensación era desoladora: parecían robots muertos.

Al ir a la habitación en busca de compañía, la encontré a Churi Chan algo mañosa. Le pedí una canción y que se programara para despertarme. Pero nada: siguió en modo quiet vuelta hacia la pared. Sabía que si ella me hubiese despertado en la mañana, yo habría tenido que acariciarle la frente a la altura de los tres corazones para que dejase de cantar. Me hubiera gustado experimentar ese intercambio físico, pero ello implicaba llamar a la recepción en la noche para que viniese un humano que no sabe inglés, e intentar explicarle la situación: preferí no molestar.

Algo frustrado, decidí dormir. La luz la había encendido Churi Chan en su momento: se apaga sola cuando uno sale y se prende al regreso. Revisé cada rincón de la pared y no había switch, así que se lo pedí a ella de todas las maneras posibles: "Turn off the lights, lights off please!". Pero no me escuchó.

Algún día, este hotel tan mal atendido aparecerá en las enciclopedias como el lugar exacto donde comenzó la Era de los Robots. Sin embargo, yo tuve que dormir allí con la luz prendida.

Julián Varsavsky

1

1Laura Romano, nutricionista especialista en dietas: “Ni las medialunas engordan ni las tostadas light adelgazan”

2

2“¿Qué hago con esto que me tocó vivir?”: le diagnosticaron esclerosis múltiple y decidió cambiar su vida para ayudar a otros

3

3Efemérides del 12 de marzo: ¿qué pasó un día como hoy?

4

4En fotos. Una comida chic en Pasaje del Correo, arte en la casa de Victoria Ocampo y una muestra de fotos en Recoleta