Creó la disco Nave Jungla en pleno destape democrático y la convirtió en un mito. De Guillermo Vilas a Iggy Pop, todos pisaron su pista poblada de animales exóticos y seres asombrosos

A diferencia de otros mortales, más sobrios y más cuerdos, Sergio Aisenstein se toma los sueños en serio. Para él, no es joda. Y si lo olvida, al otro día lo lamenta. Es un tesoro escondido en los confines de su mente, a la que paseó por Buzios, por Londres y por Ámsterdam. Aisenstein, para que nada se le escape, registra esos paisajes del otro mundo con lujo de detalles, dibujos incluidos, en unos cuadernos anillados que, cada vez que completa, los renueva.

Él no era un paracaidista. Venía de ser el alma máter, junto con Omar Chabán, del Café Einstein, un refugio rockero legendario donde surgió desde Soda Stereo hasta Sumo. Donde tocaban Todos tus Muertos saliendo de sarcófagos y donde la crème de la crème rockera se disputaba por subir a escena. El Einstein era el epicentro de la contracultura vernácula que había cerrado sus puertas a mediados de 1984. Y Aisenstein dudaba aún de cómo transformar aquellos sueños apuntados en cuadernos en un proyecto cutural. Había tenido un programa de radio, compartido junto con Alejandro Urdapilleta, en la emisora independiente Alfa, precursora de FM La Tribu. Y después trabajó como redactor creativo en una agencia de publicidad donde puso su mente abierta al servicio de comerciales de marcas globalizadas como Fanta y BMW. Había sido cronista de El Expreso Imaginario, condujo con 20 años un programa homónimo –laureado con el Martín Fierro–, en el que se basó luego la plataforma de la Rock & Pop, y de sus tiempos rockeros, conservaba una amistad inoxidable con Luca Prodan, quien cada dos por tres, paraba a dormir en su PH al fondo, en la calle Gascón, a una cuadra del puente.

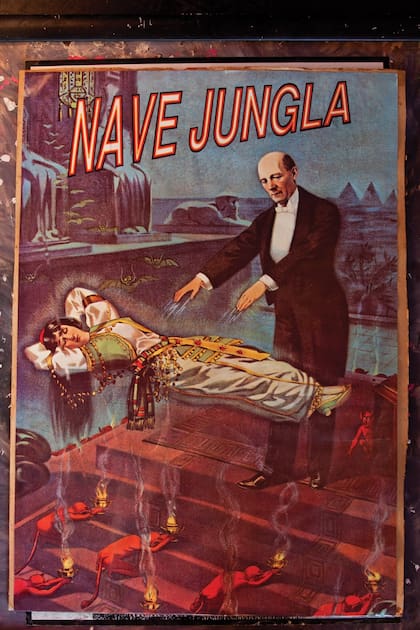

Pero no era ni radio ni publicidad lo que Aisenstein quería hacer. Sus cuadernos de sueños se apilaban y él no encontraba la manera de darles salida. Y, mientras tanto, su mundo onírico se ponía cada vez más extraño: soñaba con escenografías bajo techo con árboles reales. Soñaba con estanques con peces. Con boas. Y arañas de toda clase alimentadas con bichos en peceras. Soñaba con un festín de pirañas en un salón. Y soñaba también con palabras alucinadas: dos de ellas, nacieron para estar juntas, Nave Jungla. Le contó a su amigo Ariel Battezzati, todos sus sueños juntos. Battezzati acababa de recibir en herencia un caserón que pertenecía a sus bisabuelos, sobre la calle Nicaragua, en Palermo. Para 1986, pleno Mundial de Fútbol, cuando Aisenstein le hablaba de pirañas y boas y árboles y estanques, en esa zona de Palermo no había nada. El barrio era aún un lugar arbolado y silencioso. Tardaron dos años en montar Nave Jungla. Derribaron paredes de la casa. Situaron candelabros robados a iglesias y puertas góticas. Colocaron un cocodrilo embalsamado y la cabeza de un ciervo. Decoraron la barra con arañas vivas. Y, semanas antes de la inauguración, imprimieron mil flyers con la leyenda: "El lugar más loco de todos los tiempos". Juraba aquella tarjeta que no era una disco común y silvestre. Nave Jungla era una experiencia.

La primera noche, pasaron tres mil personas. Y otras mil quedaron sin poder entrar. Y en una semana, sucedió algo mágico. En un lugar donde los sueños se hacen realidad, pero no como te cuentan las películas de Disney, ocurrió un encuentro que sellaría la estética de Nave Jungla para siempre. Llegó un enano. No era cualquier enano. Este se llamaba Miguel Fontes y repartía una tarjeta con su nombre en letras doradas donde se hacía llamar: Rey de los Enanos.

Nada en la vida es coincidencia. Sobre todo, cuando uno se empecina en convocar la fantasía a este mundo clase B. Aisenstein, entre sus numerosos sueños salvajes, había apuntado uno en el que una tropilla de enanos tiraba de un cerdo donde iba montado un negro. El negro tenía un cartel y en el cartel se leía la palabra: Go.

Aquel había sido su sueño más loco. Y aún no sabía cómo hacerlo encajar hasta que vio cómo Fontes entraba, pequeño y triunfal, por la puerta de su disco. No venía solo. Junto a él estaba otro freak: "Le decimos Indio Guatanga", le explicó Fontes, pomposo. A su lado, un señor de estatura normal, con pinta de cacique cherokee. "Es maestro de látigo".

Aisenstein le contó de su sueño y Fontes le dijo que él podía encargarse de plasmarlo en su disco. Es, como podrá imaginar, el mérito que le atañe a todo rey: poder convocar a sus súbditos cuando le plazca. Le dijo que, para la semana siguiente, podría tener listos media docena de enanos. "Todos artistas", precisó el rey. "No se va a arrepentir". Aisenstein contrató al rey, a sus súdbitos y al indio Guatanga, que también fue número estelar de Nave Jungla por diez años.

Desde entonces, los enanos se multiplicaron en la disco. Había enanos de seguridad en la puerta, enanos cantores de tango y un enano, como no podía faltar, stripper, que no solo hacía shows para cerrar la noche, sino que se lo disputaban las clientas más coquetas.

El lugar se volvió mítico. Llegaban desde millonarios en Ferraris hasta ex campeones de tenis como Guillermo Vilas. Cada banda de rock que aterrizaba en la Argentina se acercaba a ver el lugar más loco de todos los tiempos. En una gira llegó Iggy Pop. Y luego, en pareja con una argentina, regresó una y otra vez. Había descubierto un lugar en el mundo que era más loco que él.

Los rockeros locales, mientras tanto, eran números fijos. Aun cuando no tocaban en vivo –la idea original era marcar bien las diferencias con Café Einstein–, algunos, como Fabiana Cantilo y Andrés Calamaro se colaban en la cabina del disc jockey a pasar música. En ciertas ocasiones, Aisenstein les daba vía libre y zapaban en el escenario cuando la gente ya se había ido. Los tragos se llamaban leche del paraíso o sangre de cristo. A veces, subían a escena seres extraños apodados el payaso demente, el hiperparásito, una cantante de ópera o el hombre más bueno del mundo que proyectaba sombras.

Ni siquiera había tiempo para mirar a Charly García, quien para no perder protagonismo, llegaba a la Nave revoleando billetes. "La gente los levantaba, claro", recuerda Ainsenstein. "Pero después seguía en la suya". Los habitués de la Nave eran artistas, cineastas, conductores de tevé –entre ellos, el gran Fabián Poloseki, conductor de El otro lado–. Aisenstein perdía la cuenta de las celebridades. Cuando sus sueños se volvían demasiado atronadores, bajaba al sótano y se quedaba jugando solitarios del ajedrez con la computadora.

En poco tiempo, para mantener a raya al público, hizo de su boliche el más caro de la Argentina. Y mantuvo el precio, inalterable, en dólares. Mientras tanto, a la escenografía sumaba boas. Doce clases de arañas, algunas de ellas venenosas y una cabeza de león. Los habitués siempre le acercaban un dato para agrandar la colección: un padre cazador, un abuelo viajero. Todos traían pistas para seguir poblando ese sueño colectivo. Pero claro, había que convivir con ellos. Una vez, en un acto de audacia canchera, un barman destapó la pecerca de una araña para alimentarla frente a un puñado de señoritas, pero el bicho, en mitad de la fiesta, con la disco desbordante de público, dio un salto y partió hacia la pista. Aisenstein se pasó un largo rato junto a los de seguridad alumbrando con linternas hasta encontrar a la araña. La atraparon en un balde y la devolvieron, como pudieron, a su celda. Nadie se dio por enterado. Y la fiesta continuó. "Y eso que era una de las venenosas", recuerda con pavor.

En 1995, para renovar el staff, convocó a un casting de freaks. Y llegaron cientos. Entre ellos un tipo de 2,30 metros, al que apodaría el hombre alambre. Un enano matemático que lograba memorizar cuentas demenciales. Y una enana escritora de cuentos porno.

Además, amplió el local y creó un salón para gente exclusiva. Lo llamó el salón Rip, con vista única a una pecera con pirañas. "Pirañas que se comen unas a las otras", proclamaba en las entradas. "Como los seres humanos".

Con los años, la disco de los enanos se transformó en parte del inconsciente colectivo de una generación. MTV le dedicó un programa, conducido por Catarina Spinetta. Su historia aparecía en libros sobre la contracultura. Noticieros en emisoras de Berlín y Ámsterdam daban cuenta de la disco donde se bailaba entre enanos, cocodrilos embalsamados y boas constrictoras. Y hasta le robaron la idea de sumar shows freaks en una disco en Alemania y otra en Nueva York. Aisenstein no sabía si sentirse honrado o estafado.

Para el año 2000, se habían acumulado en la comisaría tantas denuncias de los vecinos por ruidos molestos que Aisenstein, el indio Guatanga, la troupe de enanos y un sinfín de cabezas embalsamadas tuvieron que cerrar y partir. Desde entonces, en homenaje recreó Nave Jungla en cuatro fiestas, para las cuales convocó a los enanos, ya un poco más viejos, y desempolvó los cadáveres de animales y los devolvió a escena. Advertía que aquello era una despedida. Aquel que había conocido la Nave tenía la oportunidad de recordarla. Y los nuevos tenían la ocasión de vivir en carne propia el último golpe de la demencia hecha disco.

Aisenstein, hoy, conserva la chispa. Condujo un programa alucinado de tango –La menesunda– y dirigió una peli sobre un bailarín legendario, Héctor Mayoral. En julio, vuelve con programa radial en FM Palermo. Y tendrá su debut editorial con Perdidos en la jungla, el libro donde cuenta cómo su obsesión por soñar despierto lo convirtió en un hombre único.