1 minuto de lectura'

1 minuto de lectura'

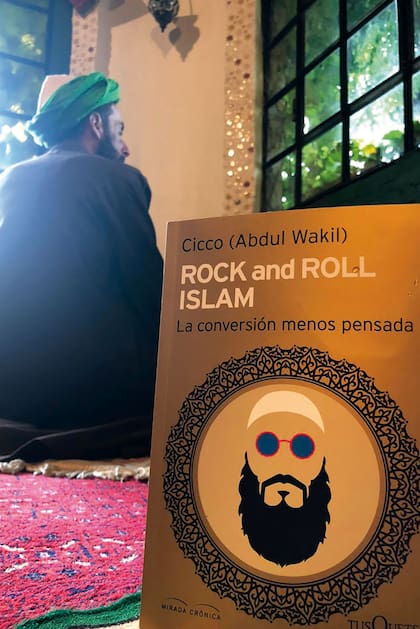

En su flamante libro Rock and Roll Islam (Editorial Tusquets) Emilio Fernández Cicco, hoy Abdul Wakil, cuenta cómo y por qué se hizo sufí. Aquí, un fragmento.

Soy musulmán desde hace diez años. En el islam, se dice que es mejor ocultar las faltas de otros que delatarlas, y esta es una de las bases de nuestra hermandad. Pero desde hace veinticinco trabajo como periodista, y si el periodismo ocultara las faltas, las radios enmudecerían, los diarios saldrían en blanco y los canales de noticias se verían obligados a repetir episodios de El Chavo del 8.

Así que, a la hora de escribir este libro, me metí en un embrollo mitad periodístico y mitad teológico. Si quería un libro islámico, me dije, no podría tratarse de un libro periodístico. Y si quería un libro periodístico, difícilmente podría llamarse islámico. En los libros escritos por musulmanes, los musulmanes normalmente son siempre puros y santos. Si cometen errores, es por descuidos comprensibles o por malos consejos que dan otros, generalmente de afuera.

Mientras avanzaba con mi libro, un sufí antiguo llamado Isa Asaro, librero retirado que construyó la primera mezquita de América Latina en una prisión, me dio este consejo para resolver el dilema:

–Si la gente se enoja o se alegra con tu libro, no le des importancia. Vos ocupate de tener una cosa en mente. Solo sé fiel a la verdad. Del resto, se ocupa Dios.

En el comienzo de esta historia, no me habla Dios, ni tengo muerte súbita, ni veo luz al final del túnel. No hay ángeles que se cuelen en mi cuarto y anuncien la misión de cambiar el mundo. No atravieso rapto de éxtasis en sesión de ayahuasca. No veo naves espaciales ni duendes, ni siento presencias sutiles de ninguna clase. No veo fantasmas. El asunto es más sencillo. Empieza con la actividad más antigua del ser humano: el engaño.

En el comienzo de esta historia, no me habla Dios, ni tengo muerte súbita, ni veo luz al final del túnel... El asunto es más sencillo. Empieza con la actividad más antigua del ser humano: el engaño.

Sucede, tiempo más o tiempo menos, treinta años atrás. Un amigo de mis hermanos llamado Guillermo, hincha de Racing, llega un día a casa y pide que hagamos silencio:

–Ustedes me conocen desde que nací. Saben que no miento. Por eso, quiero que sean los primeros en ver algo que no van a poder creer.

Saca un mazo de cartas y lo pone sobre la mesa.

–Voy a sacar nueve barajas. Luego me retiro a otra habitación y ustedes van a tocar una baraja. O si quieren simplemente la van a mencionar. Yo voy a venir y les voy a decir cuál fue. Porque esto es lo que quería contarles –Guillermo hace un paréntesis de suspenso–. Yo tengo poderes telepáticos.

Esa tarde adivina todas las cartas. Mis hermanos cambian las barajas por otras. Lo encierran en el baño con custodia para supervisar que no vea nada. Tocan varias cartas o no tocan ninguna. El flaco adivina en cada ocasión con una sonrisa triunfal. Solo queda una posibilidad: es magia posta.

–¿Saben cómo aprendí a hacer esto?

Nadie lo sabe.

–Muy fácil. Hice un curso de control mental. Adivino la carta porque puedo leer sus pensamientos. Soy un místico.

Aquel día decido dedicar mi vida a desarrollar un poder como ese. Tengo 12 años y quiero volverme místico. No conozco la palabra. No sé lo que significa. Y menos aún adónde me llevará.

Escucho por primera vez hablar de los sufíes –a quienes llaman los místicos del islam–en 2003, de boca de un monje que practica el budismo zen, fumador, veterano de guerra y exmúsico de rock. Un tipo que ama tanto la meditación como las hamburguesas triples de Burger King. Se llama Toshiro Yamauchi.

–Mi segundo nombre es Emilio, igual que vos –me dice cuando nos conocemos–. Pero lo usaba antes, y solo cuando me iba de putas.

Una vez cada tanto, cuando se pudre de los otros monjes, cuando se harta de los aficionados que llegan cada semana pensando que el zen es cool para luego salir huyendo tras la primera sesión de zazen –45 minutos inmóvil en posición de medio loto frente a la pared: te la regalo–, cuando lo aprieta su maestro fumador de pipas, heredero del gran Taizen Deshimaru, que una vez al año llega de Francia y levanta en peso a medio mundo, Toshiro se quita la vieja túnica negra de monje –debajo lleva remeras de rock aún más viejas– y detona:

–Me cansaron: el zen, los monjes, el maestro y todo este circo. Yo me voy con los sufíes.

Toshiro, por entonces, es cabeza de una organización zen en Argentina y uno de los practicantes más antiguos. Por eso, cuando amenaza con irse, los monjes más jóvenes entran en pánico. Perderlo a él es perder la locomotora. Pero aquellos que lo conocen saben que al día siguiente –o a los dos días, depende de la calentura– vuelve a sentarse en postura de loto, respira profundo y fin del asunto. Toshiro nunca se hizo sufí. Y nunca se hará.

Hay cofradías de sufíes que, para pasar desapercibidas, usan ropa corriente y fuman como chimeneas. Hay otros, como los naqshbandis, que llevan ropa extraña de hobbits. Y, como todo en la vida, hay sufíes de clóset.

Hay sufíes que toman del cuello a sus discípulos. Maestros que echan a sus seguidores a patadas, que se cuelgan de pies y piden que los hundan en el agua, que pasan su adolescencia en una cueva. Y otros que dicen que en siete años el mundo se acaba y recomiendan hacer las valijas y partir a un lugar seguro.

Un sheikh –un sabio en el islam– repite a los recién llegados:

–Es mejor que no te hagas sufí si no estás preparado para la catástrofe.

Han pasado dos años desde la iniciación de barajas con Guillermo, el amigo de mis hermanos. Tengo 14 y leo El método Silva de control mental, escrito por un técnico en electricidad llamado José Silva, nacido en Texas y fascinado, a mediados de los años sesenta, con la hipnosis. Aprendo el truco de programación interna para despertar sin alarma y, cuando duermo en casa de amigos, me hago el canchero:

–No pongan alarma –les digo–. ¿A qué hora quieren que nos despertemos?

Y funciona.

A los 16, me apunto en un curso de tres niveles de control mental, en un subsuelo de la avenida Córdoba, un local llamado Transmutar. Me dicen que en este lugar la gente aprende a levitar y que la instructora que da el taller angélico transmite el conocimiento piando como pájaro, pues ese, sostiene, es el lenguaje de los ángeles.

Soy el más joven de la clase. Me dan lecciones sobre uso del péndulo –no acierto nunca, el mío gira siempre al revés–. Inhalo mucho pero mucho incienso y construyo un laboratorio mental desde donde administro mi realidad –con lo barato que sale el metro cuadrado de imaginación, construyo uno amplio y moderno, al borde de una playa–. Un día entro al laboratorio y descubro que sentado en mi lugar hay otro ser. El ser me sonríe. Yo, aterrado. Despierto y no le digo nada a nadie.

Si la gente se enoja o se alegra con tu libro, no le des importancia. Vos ocupate de tener una cosa en mente. Solo sé fiel a la verdad. Del resto, se ocupa Dios.

Transmutar funciona como un local mitad santería y mitad venta de libros. Entre todos esos objetos, hay un bolígrafo con una cabeza y un gorro. Parece un objeto infantil, pero tiene una carga misteriosa.

–Te ponés frente a una hoja. Tomás el bolígrafo y escribís lo que venga a la mente. En poco tiempo, una entidad va a escribir por vos. Este es un bolígrafo duende.

Soy un solitario, así que hacerme amigo de un duende me suena bien. Lástima que el bolígrafo es carísimo. Solo me queda, cada vez que entro a Transmutar, codiciarlo y seguir escribiendo influenciado por mi propia estupidez.

Tras varias clases de control mental, entablo amistad con una parapsicóloga, diminuta, petisa y arrugada, cuarenta años mayor que yo, que siempre habla pestes de la profesora. El último día de clases vamos a tomar café –yo pido chocolatada–, y antes de despedirnos me dice:

–Si seguís en este camino siendo tan joven, vas a llegar lejos.

Lo tomo como un buen augurio.

Un año más tarde, me anoto en un curso de alquimia –el arte milenario y oculto de transformar minerales en oro–, que da un sacerdote llamado Claudio Páleka, a quien le atribuyen el don de convertir en oro lo que se le cante. En la sala, colmada, está la actriz Graciela Alfano, que no pregunta nada pero toma mucho apunte.

–Imaginate –dice un compañero–, el maestro, si quiere, en un segundo puede volvernos a todos en estatuas de oro. ¿No es una locura?

La gente le deja a Páleka estampitas, rosarios, fotos y agua sobre una mesa al lado del escenario, vaya uno a saber con qué esperanzas de transformación. Pero en lo que llevo de curso el único oro que veo es la alianza de mi compañero que, por lo que me cuenta de su matrimonio, va a durarle poco.

En el taller, aprendemos a armar nuestro propio laboratorio de alquimia.

–Para aquel que entra en su laboratorio –dice Páleka–, no transcurre el tiempo.

Naturalmente, llega el último día de taller y no nos revela la fórmula para convertir objetos en oro, pero en su lugar el sacerdote anuncia:

–Ahora les pido que cierren los ojos y visualicen los números hasta el 99. Déjenlos correr en su mente una y otra vez. Van a ver que uno se impone sobre el resto. Lo verán brillando con más fuerza. Bien, cuando llegue el momento, lo anotan y luego me lo dicen. Cada número corresponde a un nombre de Dios. Y cada nombre tiene un poder secreto y personal. Primero que nada, van a repetirlo mil veces cada día. Y si lo hacen continuamente por cuarenta días, el poder del nombre se les va a manifestar.

Escucho por primera vez hablar de los sufíes –a quienes llaman los místicos del islam–en 2003, de boca de un monje que practica el budismo zen.

Lo que sigue, a partir de entonces, parece película de superhéroes: empleados bancarios, amas de casa, docentes, expolis, la Alfano reciben nombres que incluyen un poder secreto que cambiará sus vidas. O así lo dice Páleka.

–Este nombre es capaz de sanar las plantas –le dice a una mujer de la primera fila, que probablemente esperaba un poder más peliculero y parece algo resignada.

–Este nombre, repetido durante cuarenta días, puede reparar cualquier máquina averiada. Incluso, ascensores –le dice a otra señora que parece hermana gemela de Páleka, pero sin barba.

Cuando llega mi turno, hace silencio y me inspecciona a la distancia.

–Tu nombre es… –me anuncia, y no puedo revelarte el nombre–. Si lo repetís a diario, en cuarenta días te convertís en místico.

Es mejor que no te hagas sufí si no estás preparado para la catástrofe, repite un sabio en el islam a los iniciados.

Tengo 17 años. Qué se puede esperar de mí. En pocos meses, parto a Bariloche de viaje de egresados. Mi mente, por esos días, está ocupada en comprar Cómo conseguir chicas, el nuevo disco de Charly García; en encontrar un pedal de distorsión para mi guitarra y en ingerir cada fin de semana vasos y más vasos de Séptimo Regimiento, una suma fatal de bebidas blancas que, mal asimilada, me deja derrumbado y pateado en escalinata de disco.

Pese a todo, hago el intento. Tomo un rosario de cuentas de mamá –no es muy católica, no sé por qué lo tiene– y durante dos semanas repito el nombre secreto. Repito y espero. Repito y repito. Con los ojos cerrados, busco concentrarme y ver si algo sucede, pero no hay revelación ni rayo de luz. No hay lechuza blanca que se presente a certificar mi ingreso al mundo de los místicos. Me frustro, abandono la práctica y parto a Bariloche.

Y ahí termina la primera parte de mi carrera como místico, ahogada en Séptimo Regimiento.

El islam suena lejano, ajeno, sospechoso. Pero está más cerca de lo que parece […]

El islam impregna la política argentina. Cuando buscaba respuestas en momentos difíciles, Juan Domingo Perón –según narra su secretario privado, Ramón Landajo– abría su Corán, traducido al castellano. Las Fuerzas Armadas Peronistas surgieron en 1968 de la mano de Envar El Kadri. Si bien no practicaba las oraciones islámicas, y seguía más el ejemplo del Che Guevara que del profeta Muhammad, poco antes de morir repetía a sus amigos: "Recuerden que soy musulmán. No me entierren como cristiano". Hoy, El Kadri está sepultado en el cementerio musulmán de San Justo, bajo tierra que él mismo recogió en El Líbano, país de sus antepasados.

Hay inscripciones islámicas en el subte de Buenos Aires –en la estación Independencia del ramal C se lee: "No hay más vencedor que Allah"– y una iglesia del siglo XX empapada de estrofas del Corán: la de Santo Domingo, en la provincia argentina de San Luis, única en el mundo.

Hubo centenares de desaparecidos de origen árabe durante la dictadura que empezó en 1976, y se cree que muchos de ellos eran musulmanes. Los contó, para el 30 aniversario del golpe, Mustafá Alí, exdirector de Industrias Culturales durante el gobierno de Kirchner.

[…]

Los historiadores todavía debaten si los gauchos eran o no descendientes de musulmanes escapados de la Inquisición. A juzgar por sus costumbres, la ropa y el léxico, todo indica que eran más descendientes de moros que de españoles.

En Argentina fue hecha una de las primeras traducciones al español del Corán –la hizo Ahmed Aboud, en 1943– y desde el año 2000 tiene la mezquita más grande de América Latina –destronó a la mezquita Ibraheem Al Ibraheem en Caracas, aunque esa sigue teniendo el minarete más alto de Occidente–: tres hectáreas y media, con escuela, estacionamiento y capacidad para dos mil personas.

Costó 14.000.000 de dólares (se dijo en un momento que fueron 40) y es producto de la visita que hizo durante su primer mandato el presidente Menem a Arabia Saudita, cuando le preguntó al rey Fahd en qué podía ayudar él, de familia musulmana, al islam en su país. El rey le dijo:

–Haga una mezquita.

Eligió tres hectáreas en una de las zonas mejor cotizadas de la ciudad, que pertenecían a los ferrocarriles. Y Menem –esta vez sí– lo hizo.

Durante trece años, olvido el nombre secreto que me da el sacerdote y olvido la mística. Me transformo en promesa del periodismo.

Escribo dos libros. Me dan premios. Y me palmean mucho la espalda. Hago notas a celebrities, a presos y presas, a ricachones y ricachonas.

Me meto en fiestas swinger, en cementerios y en películas porno. Me invitan a cenas de cajetillas. Me regalan libros y entradas a donde sea. Basta con que diga el nombre del medio donde trabajo para que, del otro lado, me pasen teléfonos, la gente me atienda y las puertas se abran.

Me hago amigo de enanos –a uno lo contrato para un cumpleaños de mi hija y llega con un monito a modo de títere– y de un empresario de strippers. Mi agenda telefónica es un lugar muy raro.

Arrastrado por una inclinación poco clara –para no decir oscura– de ver la muerte con mis propios ojos, asisto al museo de la Morgue Judicial, donde hay piernas y brazos sumergidos en formol y un tipo alto y macanudo que cuenta que aquel cráneo intacto es el de un famoso asesino, el Pibe Cabeza. Meses más tarde, gracias a un amigo forense de papá, presencio una sesión de autopsias.

El islam impregna la política argentina. Cuando buscaba respuestas en momentos difíciles, Juan Domingo Perón –según narra su secretario privado, Ramón Landajo– abría su Corán, traducido al castellano.

Sobre camillas de metal, seis cuerpos desnudos, entre ellos el de un exluchador del programa Titanes en el ring, que días atrás se arrojó por un balcón.

–No me preguntes por qué –dice un forense que fuma en la antesala–, pero antes de quitarse la vida los suicidas se comen todo.

[…]

Trabajo en la revista Noticias, así que puedo permitirme la experiencia que sea en pos de una buena historia. Cada vez que me toca escribir, consumo seis vasos de Fernet con coca en un bar irlandés a media cuadra de Avenida de Mayo –en happy hour pago tres– y llevo de aperitivo, para ablandar la inspiración, dos latas grandes de cerveza. Viernes y sábado me drogo, y mi actividad sexual, a Dios gracias, se multiplica.

Un verano me voy de vacaciones con amigos a Brasil. Uno dice:

–Les voy a hacer un truco de magia. Dejo seis barajas en la mesa y me voy. Ustedes tocan una y yo la adivino.

Y zas, hace la misma premonición de cartas de Guillermo, el amigo de mis hermanos. Pero es más honesto: no dice que tiene poderes místicos. Es, todos lo sabemos, un truco.

Desde el año 2000, la Argentina tiene la mezquita más grande de América Latina –destronó a la mezquita Ibraheem Al Ibraheem en Caracas.

Para sumar desmitificación a mi vida, al sacerdote Páleka, el que transformaba todo en oro, lo involucran indirectamente en un crimen. Es el 27 de marzo de 2000, y en un rito de purificación de la casa una adolescente asesina a puñaladas a su padre en Villa Urquiza. Como se sospecha también de la hermana, los medios llaman al caso "las hermanas satánicas". La revista Gente da, a doble página, una foto de la escena del crimen: un manchón desordenado y rojo. La asesina asiste al mismo centro de avenida Córdoba donde hice el curso de control mental, ligado al sacerdote Páleka. Así que, de pronto, su nombre salta a la sección Policiales. Parece un acto invertido de alquimia: la espiritualidad enchastrada por Crónica TV. En la revista, pura coincidencia, me asignan la nota. Así que ahí voy a visitar, diez años más tarde, a mi maestro de alquimia. Es el mismo lugar, ahora desierto y sin la Alfano.

Sus discípulos me dan una lista de preguntas para hacerle, me advierten que no espere que mire a cámara para las fotos, pues se trata de un hombre santo y a los santos, al parecer, no les gustan las fotos. Por último, me piden un favor:

–Es importante que no le estreches la mano con demasiada fuerza. Él tiene las heridas de Jesús en la cruz en sus manos, y puede traerle mucho dolor.

En el artículo me burlo de todo eso y consigo incluir el testimonio de una exnovia que muestra las cartas juveniles de un Páleka desconocidamente enamorado y pasional. El editor me habla maravillas del texto y me dora la píldora –es lo que suelen hacer los jefes cuando no pueden ofrecerte un aumento–. De Páleka no vuelvo a saber nada. Una popular actriz nos pone una demanda porque afirmamos que asiste a sus cursos, "y eso me está haciendo perder muchos trabajos", alega.

Mi carrera avanza, pero mi vida se enreda. Tengo una hija y me separo. Tengo un hijo y me separo. Se me cae el pelo. Me diagnostican dermatitis seborreica –o sea, se me cae la piel de la cara–. Mis riñones expulsan siete piedras durante siete cólicos renales –uno de ellos, tras rendir el último final donde me recibo de licenciado en Periodismo–. Guardo una de esas piedras en un frasco. Es pequeña y negra, como una miga llena de púas, e irradia un aire maléfico.

Mi hija dice que parece una estrellita ninja.

–Si mi cuerpo produce estas cosas –reflexiono–, es señal de que me quiere matar.

Tras el séptimo cólico renal, observo de otro modo a mis jefes en la revista. Todos triunfadores, todos hechos bolsa. Cada uno de sus cuerpos preparando dispositivos minúsculos para liquidarlos.

Mientras tanto, edito la sección Cultura de la revista, agrando la biblioteca y también la lista de enemigos con las notas que escribo.

[…]

Y, entonces, un filósofo me dice algo que revoluciona mi vida:

–Hola, Tomás. Te hablo de Noticias. Queremos pedirte una columna para la revista. Nos gustaría que le des duro a Osho. Es el nuevo gurú de la farándula, un maestro indio que defiende el sexo libre y colecciona Rolls Royce. Dice que el orgasmo es una meditación. ¿Te interesa?

Es mentira que "un sí te cambia la vida". Lo que cambia la vida es el no. Un reguero de síes solo asfalta el camino de los idiotas. Un "no" es un cachetazo del cielo.

Y ese día Tomás Abraham, filósofo argentino, libre e irreverente, me da el "no" más importante de mi existencia.

Y ese día Tomás Abraham, filósofo argentino, libre e irreverente, me da el "no" más importante de mi existencia.

–Osho era más que el gurú de los famosos como piensa tu revista. Hablaba de Freud, de Jung, del Zaratustra de Nietzsche. No sabés lo que era su biblioteca. Citaba a Ouspensky y a Gurdjieff, a los Vedas y al Bhagavad Gita. Sabía de los evangelios apócrifos y de los textos canónicos del budismo. No te fijes en las celebridades que lo defienden. Fijate, en todo caso, en Peter Sloterdijk, un pensador alemán que se fue a vivir con él y cambió su forma de entender la filosofía. Si querés, escribo una defensa de Osho. Un ataque, jamás.

Esa misma tarde voy, cual alumno castigado, a comprar El libro del hombre, un diagnóstico de Osho sobre los rasgos idiotas del varón moderno. Esa tarde y ese libro marcan el fin de mi vieja vida. Todo lo que me pregunto está respondido allí. Todo lo que me incomoda está señalado allí. A diferencia de otros pensadores, Osho da una salida. Y esa salida es mística.

Compro todos los libros que encuentro de Osho. Y todos tienen algo, un brillo, un secreto. Son recopilaciones de charlas, así que me pongo a ver sus videos. Escucharlo es un viaje. Habla como si trajera las palabras de otra dimensión.

–Lo más importante –dice– no es lo que yo digo. Lo más importante es el silencio entre mis palabras.

Osho insiste en que el único modo para salir de este quilombo al que llamamos vida es meditando: el arte de mirar hacia adentro y encontrar la clave del mundo de afuera.

Lo primero que se te pide en un camino espiritual es que te cambies el nombre. Afina tu identidad en otro tono.

Me transformo en Osho-fan. Regalo El libro del hombre en cinco oportunidades. Y descubro a colegas, amigos y jefes argumentando lo mismo que yo:

–¿Pero ese no es el indio que le gusta a Moria Casán?

Me apunto en un curso de meditación de cuatro clases en un templo budista en avenida Crámer. La monja budista que lo dicta dice:

–Nunca comparen sus visiones con las visiones que narraban los maestros en la Antigüedad. Es mejor que mediten como una hoja en blanco. Lo que llegue es solo para ustedes.

La vida es como una gran sinfonía que suena armónica pero en la afinación equivocada. Basta con que uno diga "¿y qué tal si afinamos el violín en do?", para que se produzca el comienzo del fin. Pero así son las cosas: de pronto decidís meditar o encontrar un maestro, afinás en una nota distinta, y tarde o temprano el resto de los instrumentos tiene que seguirte.

Por eso lo primero que se te pide en un camino espiritual es que te cambies el nombre. Afina tu identidad en otro tono.

La nueva afinación me lleva a renunciar al trabajo y mudarme a Lobos, pueblo calmo, plano, amable, a hora y media de auto de la ciudad. Vendo mi departamento en Barracas y compro casa con parque a once cuadras de la plaza principal del pueblo.

Me propongo saldar una asignatura pendiente:

–A partir de ahora –me digo–, voy a terminar los clásicos que nunca tuve tiempo de leer.

En dos años, pasan Moby Dick, el Ulises, Don Quijote, las obras completas de Kafka, La ilíada y La odisea, los cuentos de Henry James, siete novelas de Joseph Conrad, La guerra y la paz, Los hermanos Karamazov. Leo sin pausa y sin respiro. Subrayo, completo y que pase el que sigue. Me sumerjo en una carrera sin premio y sin llegada. Pero tengo pésima memoria, ni siquiera puedo mandarme la parte citando lo que leo. ¿Adónde quiero llegar?

Poco antes de morir, a Osho le preguntaron qué camino espiritual recomendaba.

–Recomiendo el budismo zen. O el sufismo, la rama mística del islam. Son los únicos caminos verdaderos.

Sigo su consejo: en 2007, me apunto a una escuela de soto zen.

Luego de tres años de práctica intensiva, abandono. Demasiado áspero, demasiado marcial. Así que decido probar suerte en el sufismo.

Y allá voy.

–Señor, ¿nos puede definir el sufismo en tres palabras?

En una charla pública en Buenos Aires, a fines de los años noventa, un joven apresurado le hizo esa pregunta a Tosun Bayrak Baba, cabeza de la orden sufí yerrahi en América, quien, entre 1995 y 2008, visitó Argentina cada año.

Baba, profesor retirado de Historia del Arte, nacido en Estambul y habitante de Spring Valley, Nueva York, pitó su cigarrillo –fumaba tanto que algunos lo llamaban "sheikh Marlboro"– y le dijo que por supuesto, que cómo no, que, acto seguido, iba a resumir lo que es el sufismo.

–Amor –le respondió–. Eso es el sufismo. Y me sobran dos palabras.

1

1 2

2Pinky y Paul Newman: el romance inesperado entre la mujer más famosa de la televisión argentina y el hombre más lindo de Hollywood: “Pasó de todo”

3

3Ya funciona en Buenos Aires: cómo es el novedoso modelo de viviendas para jóvenes adultos con discapacidad intelectual

4

4En fotos. Una comida chic en Pasaje del Correo, arte en la casa de Victoria Ocampo y una muestra de fotos en Recoleta