Buscando a Borges en Islandia

REYKHOLT, ISLANDIA

Sigo al hombre de espaldas. Deforma la nieve en pasos hondos que apuntala con bastón de bambú. ¿Si fuera Borges?, imagino al aplastar mis botas en las huellas crepitantes que abren el camino. Seis grados bajo cero, humos suben en plegaria desde el estanque de agua termal, un cielo enceguecedor que intimida, mis anteojos una Pentax analógica en éxtasis. Lo terroríficamente radiante de la luz en el invierno casi ártico, el vuelo gallináceo del sol que nomás se pone de pie y ya repta, jactancioso en esa parábola.

No es Borges, claro que no. Sin embargo, me conmueve saber que, en los 70, él recorrió estos lares y visitó la tumba de Snorri Sturluson, el mítico poeta vikingo adorador de Thor y otros æsir como Odín, Baldr o Tyr, divinidades paganas del panteón nórdico que desembarcaron de Asia y fueron tomadas por dioses. Sombrerito tieso, mirada glacial, barba vieja, torso de cuero y patas de corderoy enderezan, a decir verdad, la estampa litográfica de Geir Waage, el cura luterano que preside desde 1978 la iglesia de Reykholt.

En este pueblito de cuarenta y pocos habitantes situado a 100 kilómetros de Reikiavik –palabra que significa bahía de vapores–, el hombre también lleva las riendas de Snorrastofa, el sitio cultural dedicado a Sturluson, el mejor de los grandes escaldos nórdicos, asimismo magnate, abogado, historiador y caudillo político, y factiblemente el mortal más conspicuo e influyente de toda la historia de Islandia, sacándoles varios cuerpos de ventaja a Björk, Sigur Rós y Bobby Fischer.

Aparezco en el lugar a las dos de la tarde de un 9 de enero. Auto de alquiler, cubiertas con clavos, aletargante la voz de Megas en la radio, ruta escarchada y un paisaje que te hace sentir lejísimos del resto del universo. A los lados del camino, por momentos fiordos tallados de témpanos, por momentos estancias con ponys indígenas de crines Wellapon, por momentos campos con pilas de alfalfa congelada. Tráfico ilusorio, como ilusorios son, en esta telúrica isla de 340 mil corazones, géiseres, volcanes y auroras boreales, las serpientes o los trenes, los crímenes o la puntualidad.

Sin que haya avisado de mi visita, parece que Geir y Dágny, su mujer, me estaban acechando. Franqueo a empellones la pila de nieve que asedia la puerta de entrada, debajo de la torre con forma de hongo alucinógeno, y me veo de pronto en la tienda del museo sacudiéndome como un san bernardo. Muy oronda, la señora me ofrece un razonable café –los escandinavos lideran la ingesta cafetera planetaria, Noruega en la cúspide– y me cuenta con sonrisa medieval que hace un tiempo anduvo María Kodama por acá, sopesando junto a una tal Margaret la idea de construir un laberinto (borgeano, es claro, en la estela del que el laberintólogo Randoll Coate diseñó en San Rafael, Mendoza). Converso con Geir en un salón sin ventanas en el que descuellan incunables y trajes de vikingos. Le pego los dedos a la taza y pispeo en un tris cierto ímpetu evangelizador en su soliloquio, aunque para nada anodino: primero seductor, después onda noticiero y promediando el final, refractario a mi insistencia por platicar a la intemperie, ofuscada distancia y, al último, una puntita de hartazgo. En el ínterin, el cura peló tres veces del bolsillo de su tweed un cuerno de vaca, lo aporreó contra su codo izquierdo, lo destapó y plantó una mancha de tabaco en el dorso apretado de la mano derecha, que su nariz limpió de un saque sin emitir sonido. Cuarto golpe, cuerno vacío; una hora de cónclave tal vez resumible, barriendo la hojarasca, en un párrafo, el siguiente.

“Éramos una especie de república, de mancomunidad. Los primeros colonos eran noruegos y anclaron en 874. En 930 se estableció el Alþingi, un parlamento anual sin rey ni poder ejecutivo que aunaba democracia, oligarquía y aristocracia. Eso no impedía que hubiese parias; como condena ante ilegalidades debatidas al aire libre una vez al año, debían sobrevivir veinte inviernos fuera de la ley hasta reinsertarse. Un solo guerrero proscrito, Grettir Ásmundarson, estuvo a un tris de la hazaña. Fue asesinado a seis meses de conseguirla y su gesta se narra en una saga memorable”. Cada tanto Geir atiende el celular, prehistórico y de ringtone nada-que-ver, y cada tanto Dágny trae pasas de uva cubiertas de chocolate u otro café.

Volvemos a patear por las inmediaciones de Snorrastofa, ahora entre cruces de plástico que titilan en el cementerio nevado, tradición al parecer navideña. Las botas de Geir raspan de memoria el manto blanco y revelan un túmulo diminuto sobre el que se lee, en mayúsculas, sturlungareitur. Es la modesta tumba de Snorri, que fue decapitado por orden del rey noruego Haakon IV en 1241.

Ahí mismo me entrego al gélido ritual de leer el soneto que Borges le dedicó a ese primitivo hombre de letras –la metáfora es suya– en el poemario El otro, el mismo: “Tú, que legaste una mitología / de hielo y fuego a la filial memoria, / tú, que fijaste la violenta gloria / de tu estirpe de acero y de osadía, / sentiste con asombro en una tarde / de espadas que tu triste carne humana / temblaba. En esa tarde sin mañana / te fue dado saber que eras cobarde. / En la noche de Islandia, la salobre / borrasca mueve el mar. Está cercada / tu casa. Has bebido hasta las heces / el deshonor inolvidable. Sobre / tu pálida cabeza cae la espada / como en tu libro cayó tantas veces”.

El frío me duerme la cara, los huesos, la voz. Aun así llegamos a la pileta circular de piedra labrada y aguas calientes donde el degollado se aflojaba con sus correligionarios, usanza tan vernácula. Entre serbales, abedules y pinos avanzamos hasta el precioso, casi japonés estanque nombrado en honor al inquebrantable luterano que tengo enfrente, y divisamos después la maciza estatua de Snorri, enrarecida con estalactitas. “Todo islandés que conozcas”, comenta Geir en perfecto inglés, “desciende de Sturluson; yo soy, por ejemplo, la vigesimocuarta generación”. Dágny me recomienda que haga una parada técnica, en mi travesía de vuelta, en un baño termal que está junto a un invernadero donde plantan tomates, pepinos y morrones, cosa que por supuesto hago, como hice noche de por medio en Reikiavik. “Considerate suertudo de haber conocido el centro del mundo”, me despide místicamente el cura estirando lo máximo posible mi partida.

INFINITAMENTE MÁS LINDA

De adolescente, Borges se deslumbró –“debidamente”, según refirió en un libro de diálogos con Osvaldo Ferrari– con la literatura nórdica gracias a su padre, que le regaló un ejemplar de la legendaria saga Völsunga, en la versión inglesa de William Morris, espíritu polirrubro que trajinó las tierras islandesas a caballo en 1871. Eso es, con precisión, un siglo antes de que lo hiciera, por primera vez en su vida, el autor de Ficciones, quien departió en una de sus clases sobre aquel arquitecto, decorador, textilero, traductor, poeta y activista: “Él creía que la cultura de Alemania, de Holanda, de Austria, de los países escandinavos, de Inglaterra y de la parte flamenca de Bélgica había llegado a su culminación en Islandia, y que él, como británico, tenía el deber de emprender una peregrinación a esa pequeña isla perdida, casi en los confines del círculo ártico, que produjo tan admirable prosa y tan admirable poesía”. Prosa y poesía que, verbigracia, prefiguraron tanto a Rulfo como a Tolkien, tanto a Verne como a Coetzee.

Por su parte, nuestro Jorge Francisco Isidoro Luis se trenzó literariamente con las sagas –se dice que el término es afín a sagen (referir, en alemán) y say (decir, en inglés)– en el capítulo Las kenningar de su Historia de la eternidad, publicado por Viau y Zona en 1936 en Buenos Aires. Allí desgranó su embrujo alegando: “Fueron el primer deliberado goce verbal de una literatura instintiva”. Todavía embelesado, décadas más tarde se volcó con su tesón habitual al estudio del idioma islandés, al que consideró el latín del norte (“tiene una belleza muy particular por su sonoridad y porque todavía se puede formar palabras compuestas sin que resulten artificiales o pedantes”) y que, fruto de una moral endogámica y reacio a intercambios, poco se ha modificado desde sus orígenes.

Un día de 1971 que el calendario cifra miércoles 14 de abril, en el hotel Holt, Georgie le dictó a Norman Thomas di Giovanni, su traductor anglosajón, estas líneas que figuran en el reverso de una postal con dos fotos de la capital islandesa: “Querida madre: mucho más increíble que Islandia es el hecho de que María Kodama haya arribado aquí, con noticias tuyas. Reikiavik es menos monumental que la Municipalidad de Lomas e infinitamente más linda, por extraño que parezca”.

Infinitamente más linda, sin dudas. Lo ratifico porque estoy a una cuadra de la municipalidad, en Iðnó, “el” centro cultural con vista al lago donde se celebran desde funerales hasta conciertos de metal, pasando por comilonas de inmigrantes. En el bar, bichando por la ventana a unas chicas que juegan al fútbol sobre el Tjörnin helado, me cito con Guðbergur Bergsson. Después de Halldór Laxness, ganador del Nobel en 1955, se trata del escritor más conocido del país y traductor de Borges al islandés. Lo engancho a través de Internet: una amiga googlea su nombre, que figura publicado en una guía telefónica. Lo llamamos a su casa y en cinco minutos agendamos la entrevista.

Platicamos en castellano, que aprendió a hablar en Barcelona a fines de la década del 50, rodeado de carismáticos personajes como Carlos Barral, Gabriel Ferrater, Carmen Balcells o Jaime Gil de Biedma. Tiene 85 años aunque luce menos gracias, en parte, a su mirada, de un celeste sibilino que será, a lo largo de la conversación, varios celestes: el celeste de su cruda infancia trabajando en la industria pesquera; el celeste de su adolescencia siendo empleado en la base militar que los estadounidenses establecieron en Keflavík, cerca del actual aeropuerto, justo después de que los nazis invadieran Dinamarca; el celeste de sus periplos a la España franquista y de sus quijotescas (¡fueron dos!) versiones del Don Quijote; y el celeste del instante, su pícara vejez traficando poemas de Pessoa a su lengua materna.

Lo primero que leyó de Borges fue Literaturas germánicas medievales, coescrito con María Esther Vázquez y encontrado al azar en una librería de viejo barcelonesa, cuando unos happy few lo leían en Europa más allá del francés Roger Caillois. “¿Sabes por qué vino aquí?”, anuncia gallegamente para develar: “Él estaba dando unas conferencias en Harvard y le dijo a un amigo mío que deseaba conocer Islandia. Ese amigo me escribió una carta pidiéndome que lo reciba. Como yo estaba en Ámsterdam, contacté a mi cuñada, pero ella era muy perezosa como para ocuparse de una celebridad, así que declinó la propuesta y me sugirió que me comunicara con Matthías Johannessen, editor del periódico Morgunblaðið, quien de algún modo se apoderó de Borges, al que finalmente nunca conocí”.

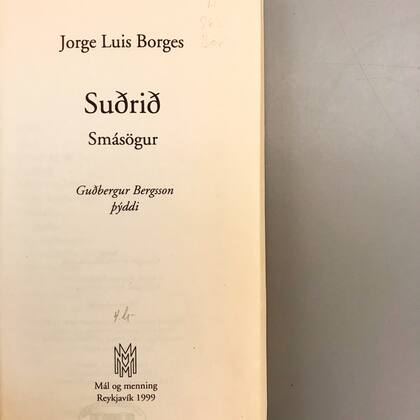

Bergsson me cuenta que él colaboró mucho para que el autor de El oro de los tigres fuera premiado con el Formentor en 1961, compartido con Samuel Beckett, porque lo otorgaba el Congreso Internacional de Editores, institución que reunía a varios conocidos suyos. Esa recompensa implicó el espaldarazo que el porteño necesitaba para ser promovido internacionalmente y que sus textos se vertieran a decenas de idiomas, incluido el islandés. Él entabló sus traducciones sacando unos poemas en el Morgunblaðið y luego la colección de cuentos Suðrið, o sea El sur. Antes del adiós me interesa saber cómo definiría el alma de sus coterráneos. Por el vidrio repartido, Guðbergur enfoca el cielo, que fue mudando en este par de horas de soleado a nuboso y de nuboso a nevado, y decreta: “Confusa… como el tiempo”.

Precisamente, Suðrið es el libro que hojeo en este momento, en el cuarto piso de la Biblioteca Nacional de Islandia, ubicada frente al departamento en el que vivo. Es todo muy fácil. En la recepción me atiende Erlendur Már Antonsson, un muchacho atildado y de grata predisposición. Quiero investigar qué artículos sobre Borges se publicaron en la prensa local y el bibliotecario navega ipso facto por las entrañas digitales del archivo, que es 100% público, y me manda los links que descubre a mi mail: todos en islandés y muchos firmados por Matthías Johannessen, a quien también googleamos con mi amiga y al que entrevistaré mañana. Indago a Erlendur al respecto de Suðrið y me informa que atesoran dos ejemplares que prestaron 43 veces.

Devolver un poema

Matthías vive en el barrio y propone que nos juntemos en el café de la biblioteca. Ahí está, pues, con suéter bordó y boina de fieltro gris. Celestes, pequeños, comunes, sus ojos yacen envueltos en un velo acuoso que los hace verse tristones. Afuera: tormenta de nieve y viento escandaloso. Tiene 88 años y en sus dientes rebota un inquieto chicle. Trae consigo un libro con una recopilación de sus mejores artículos y un manuscrito plagado de estrofas que escribió tras conocer a Borges. Me estremece estar sentado frente a una de las pocas personas, si no la única, que vio a Georgie las tres veces que estuvo en la isla: si mis inquisiciones no fallan, 71, 76 y 82.

Dice que su memoria anda errática y que por eso confunde las visitas de Borges volviéndolas una sola. Lo fue a buscar al aeropuerto. Nevaba. Bajó del avión vestido con sobretodo y pelo revuelto, acompañado por Di Giovanni y su mujer, que se sentaron en el asiento trasero de su auto. En el imprescindible y titánico diario que Bioy Casares le dedicó a su íntimo secuaz se registra este diálogo:

BORGES: Un viaje es una serie de incomodidades.

BIOY: Sí, pero son incomodidades que se transforman en buenos recuerdos. No se puede pedir nada más que buenos recuerdos.

BORGES: Es cierto. Hay que pedir un buen pasado. Lo único a que puede un hombre aspirar es a un buen pasado. No: quizá también se pueda aspirar a un buen futuro. Lo que es imposible es un buen presente. El que pide un buen presente no tiene noción de la realidad.

Cinco años después, en mayo del 76 y con Borges de copiloto, el editor del Morgunblaðið avanza por las rutas primaverales del interior del país, en aquella época salvajes. Ganan Þingvellir, cuna del Alþingi y donde se proclamó, en el 1000, el cristianismo como religión oficial, echando por la borda –al menos, en apariencia– el paganismo reinante no por fe, sino para evitarse numerosos problemas.

En ese lugar histórico en el que, además, se declaró la independencia islandesa en 1944, las placas tectónicas americana y eurásica se lastiman en un cañón bellísimo que dio origen a la corteza terrestre de esta patria vendedora de pescado y tejedora de pulóveres. Basta de fruslerías. Borges le pide a su anfitrión que lo deje un rato solo porque necesita devolver un poema a ese sitio sagrado. Matthías se aleja unos metros y contempla la silueta del literato apretada entre crestas y fracturas naturales, recitando misteriosamente en español. ¿Qué habrá elegido? Tengo una sospecha…

Asimismo recuerda que su invitado, devoto a elucubraciones fonéticas, “curioso como un niño”, cero pretencioso y honrado en 1979 con el Halcón de Plata de Islandia (que recibió en el Plaza), en otra instancia del viaje le espeta: “Ahora tengo más suerte que vos”. Él pregunta por qué y Borges suelta, emocionado al borde del llanto: “Estoy viendo las montañas tal cual las vio Egil Skallagrímsson, que era viejo y ciego como yo”. Egil era otro épico rapsoda repetidor medieval y la anécdota se asemeja a un texto de Atlas escrito en el reikiavikense hotel Esja, el de su segunda estadía, donde resalta: “Siempre en el centro de esa clara neblina que ven los ojos de los ciegos, exploré el cuarto indefinido que me habían destinado”. Abraza una columna que adivina blanca y… “durante unos segundos conocí esa curiosa felicidad que deparan al hombre las cosas que casi son un arquetipo”.

En una entrevista reciente, María Kodama contó, refiriéndose a su vínculo con Jorge Luis (Lois en varios artículos del Morgunblaðið): “Islandia fue el principio de una relación de amor muy especial entre él y yo. Se manifiesta allí porque ir a ese país fue la materialización de una historia que venía de antes”. Intenté contactarla, pero no lo logré, de tal modo que entra en escena el cuarto hombre que entrevisté con motivo de esta feliz investigación: Jörmundur Ingi Hansen.

Se me interpuso en el camino porque hace unos meses encontré online una foto alucinante de Borges posando con un señor de barba jesuítica y mirada incisiva. Le mandé la imagen a mi amiga islandesa y al toque me respondió: “Es Sveinbjörn Beinteinsson, el tipo que reintrodujo el paganismo en la isla el siglo pasado”. No contenta con eso, siguió: “Conozco a Jörmundur, su sucesor y discípulo, tiene un local de ropa usada cerca de mi casa”.

Jörmundur fue el segundo goði –alto sacerdote– y uno de los fundadores de la organización politeísta nórdica Ásatrú en Islandia, la primera en ser oficialmente reconocida por un Estado en el globo. Lo abordo en un caótico subsuelo de Laugavegur, la calle principal de Reikiavik, cerca de la bizarra Faloteca. Sitiado por percheros, cajones y estanterías, sus uñas sucias agotan un pote de caviar tipo pasta de dientes y manipulan un lapicito que completa un sudoku. Viste a la manera de un personaje de Dickens, un metro como bufanda. Arrastra su british moroso, refinado y magnético en un diapasón de caverna con el que –tardo en percibirlo– me va tejiendo. Que sí, que rememora las peregrinaciones de Borges, al que no conoció ni leyó, que es muy probable que Sveinbjörn lo haya casado con Kodama en su granja de Draghals, que estaba interesado en los elfos.En la biografía que el hispanista Edwin Williamson urdió alrededor de Borges, leo que este invitó a Kodama a viajar a Islandia en 1971, un año después de divorciarse de Elsa Astete, y ahí “se le declaró”. Entonces surgió Ulrica, el único cuento de amor del argentino, que se publicó en El libro de arena en 1975 y exhibe como epígrafe unos versos de la Völsunga que resisten la piedra de su lápida en Ginebra: “Él tomó su espada, Gram, y colocó el metal desnudo entre los dos”. Al año volvieron a Islandia en plan íntimo –volaron en una avioneta “del tamaño de un sulky”, se lee en el Borges de Bioy–, pero fueron descubiertos en un bar por unos poetas lugareños con quienes estiraron la velada.

Borges quería saber, relata Williamson, “si la antigua cultura pagana de las sagas había sobrevivido en los tiempos modernos”. Entonces, durante la visita a una iglesia luterana, se enteró por el pastor de que en la isla solo quedaba un sacerdote pagano que resultó ser un hombre “alto, cincuentón, de brillantes ojos azules y larga barba blanca, que vivía en el campo, solo, en una casa llena de gatos negros y estantes con distintos huesos de animales”. El hombre es Sveinbjörn, el de la foto, “sostenía que había un renacimiento del interés por la religión antigua y que muchas personas iban a verlo para casarse. Cuando Borges preguntó si él y María podían ser unidos en matrimonio según el antiguo rito de Odín, el sacerdote estuvo muy complacido en hacer ese favor”. Ahora bien, el biógrafo no profundiza en esa unión.

La intuición –vocablo que queda corto, pero sirve para nombrar lo que queda corto– me obliga a despedirme de Jörmundur. Lo visito por segunda vez y todo sigue igual; enhebra con sabiduría el tejido dialéctico en los puntos suspensivos de hace dos semanas. Versado en rituales, le pido que me sugiera uno antes de abandonar Islandia. Empotrado en esa sillita chueca como sofista del inframundo, un caramelo se apaga en su boca mientras rumia, rumia, rumia.

Dice que a Sveinbjörn se le hubiera ocurrido algo de inmediato. Lo espero. Finjo interesarme en un capote. Lo espero. Finjo interesarme en unos borceguíes. Lo espero… Recuerda, iluminado, una frase que se usaba para despedir a los navegantes y para recibirlos victoriosos. Se pone de pie, la pronuncia en voz alta como un capitán de navío: “Fardu heill og sighaetta gott”.

Otras noticias de Literatura

1

1Soy cardiólogo y estos pequeños cambios en los platos navideños los hace saludables para el corazón

2

2¿La gaseosa cero engorda? Conocé los efectos de estas bebidas en el organismo

3

3Cómo es la mezcla de orégano y vinagre blanco que promete eliminar a las cucarachas

- 4

Rituales para aprovechar la energía del solsticio de verano este 21 de diciembre