Amitie amoureuse, dicen los franceses: en sus bolsillos llevaba la belleza de la tierra

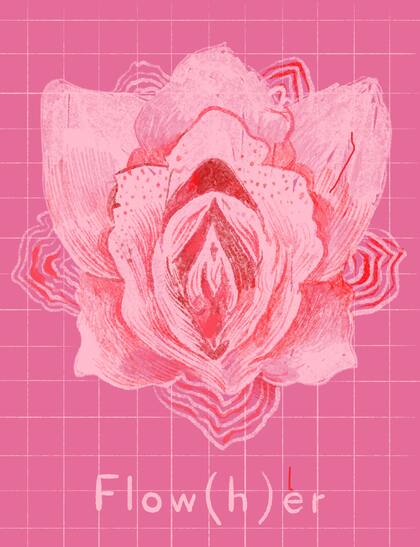

La flor representa a la lluvia porque su cáliz se llena de agua, simbolizando pasión y armonía. La floración es la unión de su esencia, con un resuello de viento que poliniza. Constituye la declinación de la vida, ya que muestra su garbo de pimpollo erecto y lozano con el inevitable desflore, caída de pétalos marchitos, dejando la sola esperanza en sus semillas de frutos.

A veces un pueblo de campo, perezoso y adormilado, puede ofrecernos lo que el mundo parece no tener: un apego de ternura con arraigo de deseo. Amitie amoureuse, dicen los franceses, que tienen esa hermosa forma de comprender que para amar no hace falta casarse. Ni siquiera vivir juntos o estar de novios.

Era menuda, frágil y silenciosa. Aunque sus pechos magnos se extendían hacia los cielos, francos y fértiles como hectáreas palaciegas. Sus pezones, elegantes y promiscuos a la vez, carecían de vergüenza o recato.

Cuando caminaba por el pueblo, con un sombrero blanco en verano y casi negro en invierno, parecía transportar siempre un ramo de flores. Quizás ella misma era una flor, en sus bolsillos llevaba toda la belleza de la tierra: montañas, arboles y océanos.

Desde la distancia de la ventana de mi casa, antes de conocerla, podía de alguna forma leer sus pasos. Pensaba: "Abraza un aura plena, aveniente, instruida por la integridad de una convicción". Algunas personas, pocas, logran abrazar la vida con un silencio que sobresale entre los demás. Tienen un don de percepción que los remite a la prudencia de palabra, a la audaz introspección de la más hermosa belleza. Una magia caudalosa llena de misterio que logra colmar de anchura espiritual cada sitio por el que pasa. Valles, pasos de altura andina, extensas playas o ciudades se rinden, derramándose a sus pies.

Muchos meses después éramos amantes en la anchura de campos. Entre siembras, frutales y lavandas comprendí que era difícil volver atrás.

Bebíamos de una fuente inagotable de apego, cobijados en descansos de libros, idiomas y poesías. Contando letras, palabras y besos en un vértigo de sabor carnal. Invierno y verano pasábamos los días de lluvia o sol, afuera.

Aquel día de primavera, a sol pleno, habíamos decidido limpiar la cachimba de la colina, los años de agua surgente habían dejado un verdín insistente y porfiado sobre los ladrillos del pozo de agua. Primero lo vacié con una bomba y con ayuda de un grueso varejón de eucaliptus colorado colocado sobre la boca, con la tapa de hierro levantada, até y descendí una escalera de soga. Suspendidos fuimos bajando hasta el fondo munidos de cepillos y manguera. Fregamos los ladrillos como nuestras pieles. Uno a uno, resbalosos entre besos y deseo, hasta que desnudos y de pie nos ofrecimos, tomados de la soga en balanceo de albricias, ensopados de pozo, verdín y licencia. Lúbricos, lascivos y pecaminosos pasamos el día allí. Al atardecer, cuando dificultosamente salimos remontando las cuerdas, solo nos quedaban los zapatos puestos. Caminamos hasta el río a bañarnos y quedamos juntos en la corriente tomados de una rama de tamarisco, esperando que el agua lave nuestras impudicias. Aunque la libertad permanecía victoriosa, aceptable, henchida de verdades.

Volvían una y otra vez a mi memoria los recuerdos de nuestros cuerpos patinados rozados entre ladrillos por el vaivén de la soga que nos otorgó un delicioso ir y venir. Tiesos de ardientes y profundos embates. Expectantes.

Nunca hablábamos del mañana, hasta que el mañana muchas veces nos encontraba juntos.