Adelaida, la nobleza de la libertad: un bosque de misterios y de elevada virtud

Una vez, después de los últimos rayos de sol, vi su piel brillar como los reflejos ondulados de un lago traslúcido. Fue una muestra de encanto, lo sentí como un indicador de su fervor sublime.

Una vez, la escuché gemir con tal profundidad que me di cuenta de que se había olvidado de mí. Fui un andarivel de su orgasmo, un pasamanos de roces y ardores que la llevaron a un lugar al que nunca llegué. Así y todo, me sentí encumbrado.

Una vez, la vi caminar por el pasillo central del Teatro Colón con un vestido blanco, simple, impecable, con un paso tan audaz, estable y cierto que me hizo sentir que aquel palacio de música había sido construido para ella, que su andar de rosas era más bien un trasiego de fortaleza magna.

Hasta que un día, luego de tanta ignorancia, supe que era una mujer íntegramente libre. Ella -resuelta de pura entereza- no se entregaba, mantenía esa gallarda libertad: cuando brillaba, gemía o caminaba. Su probidad era inabordable, tan sólida y silenciosa que hasta el amor parecía escapar de sus bellos ojos para refugiarse en quien estuviera cerca, otorgándole tan solo una bella promesa indescifrable, un aliento póstumo, un diploma de acompañante escrito con pluma de oro sobre papel guaro de grano grueso, cortado a dos barbas. Poco valía. Aquella unión debía renovarse día tras día.

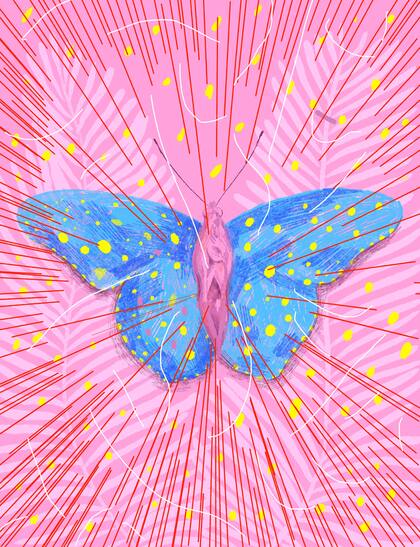

Para perdurar había que librar en cada sol un acierto de hacer; palabras, acordes o silencios. Nada parecía permanecer, tenía la volatilidad de las enormes, hermosas mariposas celestes con motas amarillas que pasean por los jardines del verano, las que no vale atrapar porque pierden su belleza, de vuelo errático y ofrenda.

Ella era la nobleza de la libertad, poseía un arraigo y destreza de independencia que se sumergía en la magia de un misterio escandaloso e inalcanzable.

En nuestros países del sur nunca existió la nobleza. Sí una aristocracia de alcurnia lograda y adquirida hace más de cien años con un peso oro que convirtió a nuestro país en uno de los más ricos del mundo. Así, fuimos franceses de espíritu, arquitectura, paisajismo y salón. Logros de pecunio, intuición y refinada astucia. Lustrosos de zapatos y ceñido ajuar, caminamos desenvueltos de galanura por las avenidas de Europa y educamos muchas generaciones prístinas en los parques de Eton, en el inmenso patio de la Sorbona o con los prestigios de Harvard. Trigo y novillos acunaron las monedas de oro que dieron treinta años de grandeza. Para Platón, la nobleza era encabezada por personas que sobresalían por sabiduría intelectual y elevada virtud.

Ella parecía poseer un resumen de toda aquella historia argentina, pasaba por sus venas, se enunciaba en su aliento. Sus ojos parecían esconder secretos lujuriosos. Sin saberlo o lograrlo, cada día busqué en silencio aquella confidencialidad, como si entre aquellos tesoros podría, quizás, comprender el tamaño de su intimidad y sueños.

Muchas veces se ponía un delantal y descalza atendía las cacerolas con holgado saber. Sus habas con manteca y menta, sus flanes de dulce de leche, sus espinacas de invierno salteadas con ajillo y limón. En parrilla de carbón, tiras de asado banderita que a perfecto punto, rosadas y crocantes se derretían en la boca con los tomates de verano aderezados con fina cebolla colorada, orégano fresco y sal de mar.

En vano busqué detrás de cada puerta, de cada gesto y aliento. Adelaida era eso: un bosque de misterios coronado con sabiduría intelectual y elevada virtud.

Un amor magno del que fui solo deleitable objeto.