“Me pongo el sombrero para que la gente me vea”: Mujica Lainez, un best seller de otro tiempo

A propósito de la reedición ilustrada de “Misteriosa Buenos Aires”, el recuerdo de un escritor singular, en la voz de quienes lo conocieron de cerca

- 11 minutos de lectura'

La reedición de un libro siempre es una buena noticia. Cuando se trata de volver a poner en mayor circulación a un autor, más. Y si esa edición trae un plus, es motivo de festejo: así se recibió la nueva versión de Misteriosa Buenos Aires, de Manuel Mujica Lainez, editada por Edhasa, con ilustraciones en acuarela, dibujos y pinturas de Aída Carballo. Se publicó por primera vez en 1950. Son 42 relatos que recorren casi cuatro siglos de historia argentina en un gran paneo que va desde el primer relato del libro, “El hambre” (los días de Pedro de Mendoza, 1536), hasta terminar con “El salón dorado”, anclado en 1904. No casualmente este universo abre con la fundación de Buenos Aires –toda escena fundante instala la arquitectura de un karma en sí–, entonces, en “El hambre” se lee: “Alrededor de la empalizada desigual que corona la meseta frente al río, las hogueras de los indios chisporrotean día y noche. En la negrura sin estrellas meten más miedo todavía. Los españoles, apostados cuatelosamente entre los troncos, ven el fulgor de las hogueras destrenzadas por la locura del viento, las sombras bailoteantes de los salvajes”. Las narraciones avanzan como en un stop motion de momentos específicos, acontecimientos que tienen su correlato con hechos reales del mapa histórico.

Si bien los relatos funcionan como unidades autónomas, Misteriosa... es un universo en sí. Como si fuera novela, donde todo anclaje de protagonismo apunta a Buenos Aires. Ciudad en la que Manucho, como lo llamaban, nació el 11 de septiembre de 1910, en el seno de una familia aristocrática. A los 26 años se casó con Ana de Alvear y vivieron en la casa de Belgrano, en la calle O’Higgins.

Ana Mujica Lainez, hija del escritor, única mujer entre sus dos hermanos, Diego y Manuel, preside la Fundación Mujica Lainez, que funciona en la que también fue otra casa significativa del escritor, pero en Córdoba. “Mi casa –dice Ana, por la de Belgrano– tuvo muchos cambios, porque la situación económica no era muy buena. Abajo estaba la sala con un piano; del otro lado, el comedor con la chimenea. Arriba, papá y mamá tenían un departamento de ellos con otro living, su cuarto y un escritorio de papá. Nosotros, en el primer piso. En el segundo, un living con una biblioteca gigante, las escaleras llenas de cuadros, porque mi papá fue coleccionista de toda la vida. Una casa normal, un jardín angosto. Una cocina, un office muy grande, gente de servicio”. Recuerda ver a su padre escribir a mano en libros de contaduría, de los de tapa dura. “Lo caracterizaba su capacidad de trabajo, sin mandarse la parte; podías entrar y seguía escribiendo. La casa no tenía que estar en silencio absoluto porque el escritor estaba escribiendo, para nada”. Abierta, así define: “Con mucha gente, siempre había dos platos puestos en la mesa para otros”. Y destaca la condición de narrador de su padre: “Era el más divertido del mundo. Siempre contando cuentos”.

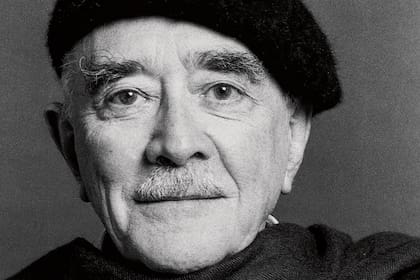

Cuatro años antes de casarse, Manucho había empezado a trabajar como periodista para LA NACION. En la casa de O’Higgins, las rutinas eran ordenadas. Se levantaba temprano, desayunaba en la cama. “Escribía hasta la una menos cuarto –dice Ana–, en casa se almorzaba puntual, a la una y media. Se bañaba, se vestía y se iba en tren al diario. No manejaba, casi”. Alcanza con ver una foto para imaginarlo caminando por la calle con su sombrero, longilíneo. En 1939, publicó su primera novela, Don Galaz de Buenos Aires; en 1949, Aquí vivieron. Llegarían más tarde otros títulos que serían clásicos: La casa (1954) y Bomarzo (1962), obra por la que recibió el premio John Fitzgerald Kennedy, compartido con Rayuela, de Cortázar. Además, fue traductor. Y recibió más premios, como el Nacional de Literatura en 1963 y la Legión de Honor del Gobierno de Francia en 1982. Según Ana Mujica Lainez, su padre “amaba la música, pero no mientras escribía. Su ópera favorita, Madame Butterfly”. Creó su propia ópera, Bomarzo, junto con Alberto Ginastera, pero Juan Carlos Onganía la prohibió en 1967.

Lo real, lo fantástico

Para el escritor, poeta y crítico Ariel Schettini, Mujica Lainez es lo barroco rioplatense. “Todas sus obras vuelven sobre el tema de lo barroco; en Bomarzo, por ejemplo. Está la cosa barroca de los fantasmas, el secreto como una forma narrativa fundamental, el chisme, todos esos géneros que son como bajos, en el mundo de Mujica Lainez son elevados a nivel de lo que desata una narración. Tiene que ver con lo estético como problema. Es decir, ¿cómo hago yo con esta vida prosaica, pedestre, cómo hago de esto un objeto estético?”. Y en relación con Misteriosa Buenos Aires, Schettini dice: “Es un libro importante para entender un montón de cosas. Aparece en medio del peronismo. Agarra los temas del peronismo y los da vuelta: el teatro Colón, la escuela, la historia nacional, el lugar de Rosas en la historia. Toda la narración de la historia nacional señalada desde otro lugar; eso, desde lo político. Desde lo literario, el libro está pensado como la puesta en escena de este dictum borgeano: Buenos Aries es una ciudad que no tiene fantasmas y que hay que dotarla de fantasmas. El libro es eso, un fantasma al lado del otro puestos en lugares un poco buscados por Mujica Lainez: virreyes que van y vienen de cortes, como si hubiésemos tenidos esa historia, como si la estuviese reinventado”.

En 1981, Misteriosa Buenos Aires llegó al cine, la otra pasión de Manucho, de la mano de Oscar Barney Finn, Alberto Fischerman y Ricardo Wullicher. Al año siguiente, Barney Finn realizó una adaptación de “El coleccionista”, para TV. Y le siguieron “El testamento” y “El dominó amarillo”. “Como todo escritor del peso de Manucho, lo conocí leyéndolo. La primera cercanía fue con sus relatos”, dice Barney Finn, que también fue amigo, y analiza la forma en que el autor de Bomarzo trabajó esa relación ente ficción e investigación histórica. “Fue un escritor que ha reflejado como pocos la clase a la que pertenecía. Lo ha hecho con gran agudeza, con riqueza en los climas y personajes. Tuve acceso a sus cuadernos de trabajo. Eran de gran rigor en la búsqueda histórica. Uno sentía que, cuando iba a enfrentar su adaptación, tenía un background enorme dado por esa búsqueda previa que él había hecho”.

En 2007, el director hizo la lectura semimontada de La casa y Los viajeros, en el Teatro Cervantes. Pero hubo un primer día de conocerlo: “Uno desde afuera veía el bastón, la capa, el monóculo, el gran anillo. Lo veía avanzar en la Galería del Este, vecina al Di Tella, donde él paraba en determinados lugares. Y siempre era una pasada rauda, muy llevándose a todos los aires por la galería”.

Cómo era visto por los otros, este hombre que, a los cuatro años había sufrido un accidente doméstico que le había quemado el cuerpo. Gloria Rodrigué es editora hace décadas, ahora de Edhasa y del sello La brujita de papel. Era muy joven cuando lo conoció en la presentación del libro El gran teatro, en el Colón, con más de 200 personas. En tantos años de ser su amiga, decide contarlo en una escena de cuando la Feria del Libro se hacía en el Centro Municipal de Exposiciones. “Él tenía un sombrero y se lo ponía. Nos hacía llevar un tintero. Él traía su pluma, y teníamos que tener un trapito y un secante, porque él iba mojando la pluma en la tinta y hacía las dedicatorias. Si la cola era larga, ponía para tal y cual. Rápido. Si era más corta, hacía un dibujo para perder tiempo y que la cola no se acabara. Era todo como un show”.

La Feria era a fines de marzo y hacía calor. “Se ponía el sombrero –resalta Gloria–, y le preguntábamos qué hacía con ese sombrero de fieltro. Y él decía: ‘Para que me vean, porque Sabato tiene la vena y yo no tengo esa vena en la cabeza, entonces me pongo el sombrero para que la gente me vea”.

Ser visto. Aunque de qué manera. Escribió sobre él Enrique Raab: “Así aparece siempre en las fotografías: la mirada fija en la lente del fotógrafo, con la misma insolente firmeza con la que algún figurante miraba al pintor –y así quedó retratado en el lienzo– en la Exposición del cuerpo de San Buenaventura, de Francisco de Zurbarán. Reto y desafío en este gesto que disfraza –¿podría ser de otro modo?– una gran timidez”. Quienes lo conocieron marcan su ironía. La agudeza.

“Era muy histórico –afirma Rodrigué–, y muy irónico. No te podías aburrir jamás con él. Su voz grave, como la letra que escribía, contundente. Prolijo”. Un ordenado virginiano, y el dato sería pueril si no fuese porque en ese hombre conocedor de arte como pocos, anidaba también la superstición. “A papá –dice su hija– le interesaba eso de las videntes. Tenía amigas videntes y consultaba bastante seguido. A mí me encantaba. Había una chilena, Olga, muy conocida socialmente, iba siempre a casa”. En una entrevista con Enrique Raab, Manucho decía sobre la superstición: “Lo que sí sé es que dejaré Córdoba para instalarme otra vez aquí... Consulté el otro día a un vidente buenísimo”, y cierra así: “Por todos lados sale la mudanza”.

Una literatura que ya no existe

Los libros de Mujica Lainez no circulan como antes. Su apellido no se tipea tanto en redes. Hay un premio municipal de literatura, en San Isidro, que lleva su nombre. Como la Fundación presidida por su hija Ana, en la Casa Museo en Córdoba (El Paraíso), donde Manucho vivió desde fines de los sesenta hasta que murió, en 1984. ¿Por qué ya no se habla de él acá y allá? Gloria Rodrigué cree que eso pasa siempre cuando el autor muere. “En todos los casos –asegura– empieza a desaparecer lentamente su obra. Cuando el autor no está vivo, que le van haciendo notas, se va olvidando. Permanecen ciertos hitos. Es una cosa común”. Para Schettini, “es el escritor de un tipo de literatura que quizá no existe más, que es el best seller. Formó parte de esos escritores que vendían cientos de miles de ejemplares; no miles, como vende ahora un buen escritor argentino. Un privilegio que tenían muy pocos entre las décadas del 60 y el 80. Mujica Lainez forma parte de ese grupo que es la literaria industrial y habla para las masas cultas, las burguesías latinoamericanas”. Y agrega otra definición a la literatura de Manucho: “Uno al que las cosas vivían nombrándolo. La figura por antonomasia en su obra es la prosopopeya, el momento en que las cosas adquieren vida propia. Las cosas me dicen quién soy, me dan un lugar en la sociedad y al mismo tiempo me explican el mundo. Es un gran ventrílocuo de esas cosas maravillosas del mundo que son las mercancías. Para Mujica Lainez, el arte también es belleza, porque ahí aparece la relación entre lo ornamental, lo espiritual. Lo bello es un lugar de amortiguación de la violencia de lo real”.

A ese hombre sociable y buen anfitrión le tocó vivir en los días en que no todo se socializaba. Andar a cara lavada con la propia sexualidad, por caso. “Él decía que se hubiera casado siempre, le hubiera gustado tener hijos siempre, y con mamá. A pesar de los amigos que tuvo, tenía esa cosa como aparte”. Al referirse a sus padres, sobrevuela otra forma de amor. “Tuvieron una relación muy particular. Se respetaron, sobre todo al final, cuando salieron del ropero abiertamente ambos y fueron amigos”.

Los anillos, las capas, galeras. Y el monóculo. Los planos de sí mismo. Eso que también está en su obra. “Quizás –subraya Ana Mujica Lainez–, él no dijo todo lo que pudo haber dicho. Todo está medio en la nebulosa, sobre las relaciones, las cosas. No las dijo. Pero no sé si no es mejor. Era un gran trabajador. Cuando dicen que era un aristócrata me revienta: comía en un boliche y no le importaba nada. Andaba en tren. Si fue algo, fue un avanzado para la época”.