Estudios Panda. Cómo se gestó el Abbey Road argentino

El lugar fue testigo del crecimiento del rock nacional y de grandes obras. Un libro reúne las voces de quienes allí grabaron y su fundador aporta anécdotas imperdibles

11 minutos de lectura'

11 minutos de lectura'

Si el rock nacional se define a sí mismo como un movimiento, en el que el factor aglutinante de sus miembros es una cultura compartida, el estudio Panda podría ser el parque de diversiones en el que se reúnen para jugar un rato largo. Su estatura de mito se elevó hasta compararse con el efluvio fantasmal que produjo el nombre Patricio Rey —por Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota—, un vapor que desprende popularidad y se corrige sí mismo con un halo de misterio. Para decirlo de manera brutal: Panda representa a la cultura rock tanto como Obras, el Luna Park o Cemento.

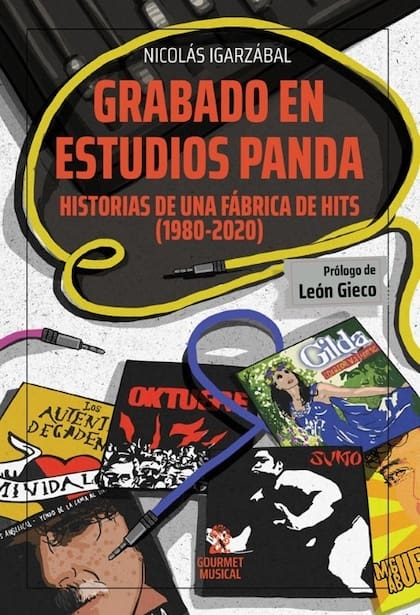

Miguel Krochik es su propietario, pero las estrellas que lo habitaron lo convirtieron en una marca tan volátil que —para darle su dimensión profana— hasta él podría ser un producto más de la factoría del estudio. Son tantos los nombres tallados en su Hall of Fame que tomó vuelo propio. Tal vez sea el motivo principal por el que no fue descabellado pensar en un libro que recopilara anécdotas de su historia viviente. Charly García, Los Twist, Soda Stereo, Andrés Calamaro, Fito Páez, Sumo, Los Fabulosos Cadillacs, Los Redondos y Babasónicos son algunos de los que grabaron allí; aunque también hubo artistas de música tropical como Gilda, Ráfaga, Antonio Ríos o Sombras. De todos hay historias en Grabado en estudios Panda. Historia de una fábrica de hits (1980-2020), que escribió el periodista Nicolás Igarzábal y que publica editorial Gourmet Musical.

La música en la sangre

Krochik empezó a tocar en 1972 apadrinado por el grupo Arco Iris y trascendió como músico gracias a su participación en el disco Acusticazo, el registro en vivo del festival en el que participaron Litto Nebbia, León Gieco, Raúl Porchetto y Edelmiro Molinari, entre otros. Eran los primeros años de lo que con el paso del tiempo se llamó rock nacional o, algo que lo define mejor, rock argentino.

Luego de aquella participación grabó su único álbum, titulado Guilmar, pero su difusión fue casi nula. Su poco alcance desilusionó al artista que, desmotivado por la demanda escasa de shows y con un segundo trabajo cajoneado en alguna compañía, abandonó su incipiente carrera como músico. En 1979 se casó, tuvo hijos y se puso a vender sábanas. Como comerciante se instaló en un local de la calle Segurola, en Floresta, que pertenecía a su abuelo.

Un día fue de visita al estudio Microfón para mostrarles unas canciones nuevas al director, pero en los idas y vueltas que dan quienes deben pagar derecho de piso lo derivaron con un tal Rubén Lotes. Lotes fue un músico que continuó su carrera como productor. Fue el autor de la canción “Cara de gitana”, un hit del pop melódico que hizo popular Daniel Magal (los fanáticos del fútbol la tienen en la punta de la lengua) y que los hinchas argentinos revivieron en el Mundial de Rusia 2018 alentando a la selección de Jorge Sampaoli. Con el dinero de las ganancias Lotes montó un pequeño estudio cerca de la casa donde vivía Krochik. Cuando Miguel vio eso quedó alucinado. La foto que se le grabó fue la de ver una de las naves de Star Wars en el fondo de la propiedad. Fue el resorte que lo devolvió a aquello que se guardó secretamente: volver a la música, aunque sea de otra forma.

Llegó a su casa de la calle Segurola, se escondió en un cuarto y llamó por teléfono a su abuelo Bernardo: en voz baja, le pidió dinero prestado. Tras recibir la ayuda económica comenzó un proceso de transformación del local de la calle Segurola con el asesoramiento técnico del productor Carlos Píriz. Sin decirle a su esposa, comenzó la remodelación en 1980, que se extendió por el lapso de un año y medio. Krochik se mostraba como un ingeniero eficaz –se volvió un estudioso del tema leyendo revistas como Mix y pidiéndoles consejos a los sonidistas amigos; se compró equipos–, pero en el mismo acto un mago que hacía aparecer y desaparecer cosas como para que su mujer no se diera cuenta de lo que estaba haciendo o, en el mejor de los casos, creyera que estaba remodelando el local de venta de sábanas: “Todo el tiempo me decía que hacía esto para mí, pero al final me respeté tanto que nunca grabé nada. Después me metí en la cabeza que quería levantar el Abbey Road argentino y no me detuve hasta lograrlo. Sobre el nombre, la primera imagen que se me cruzó fue la de un oso panda. Es un animal carismático y decir panda llena la boca. Charly García me decía que se llame Palta. Aparecieron varios negocios llamados Panda: una radio para chicos, un antivirus, una banda mexicana, una revista de España”, se jacta ante LA NACION revista del brío corporativo que acuñó con la elección.

-¿Panda existe hoy? ¿Cómo está…

-[Interrumpe]. La pregunta piola sería: ¿abrirías Panda hoy? No, estaría en el horno. No quiero decir nada que me mande al muere [se retira de una polémica que ni siquiera comenzó]. Los tiempos son más rápidos, cuando aparece un estilo musical, ni siquiera se desarrolla y ya hay uno nuevo. No hay tiempo de asimilación. Si un músico no mete un tema, dos temas al comienzo, no le dan más oportunidad y afuera. Sandro clavó una definición que me quedó grabada para siempre: “Un músico es como un futbolista, empieza por la novena, luego va a octava, séptima y así hasta llegar a primera”.

-Siempre hubo músicos de todo tipo en distintas épocas y si se refiere a presiones de los estudios, tampoco es una novedad. ¿Cuál la diferencia con la década de los ochenta?

-En la Argentina de los setenta y ochenta fluía el folklore, el rock y la música popular. El ochenta por ciento de los músicos estaban formados, escuchábamos buenas cosas que venían de otros países, la gente se instruía con los programas de radio. ¿En qué radio se escuchan Los Beatles o el mejor jazz del mundo? Mi nieto Joaquín, de doce años, ayer me dijo que el rock, la música clásica y el jazz están muertos.

-¡Es una linda discusión musical!

-Hay que ver si me da el tiempo, porque anda siempre con la Play Station [risas].

-Volvamos a Panda. En el libro lo definen como alguien demasiado presente. ¿Había un te amo, te odio con los músicos?

-Yo trabajé mucho en Panda. Hacía muchas cosas porque el estudio funcionaba las veinticuatros horas. Y a mí nunca me gustaron ni el alcohol ni las drogas. La única que vez que me mandé algo raro fue en una grabación. Resulta que estaban grabando Los Siete Delfines y en el estudio estaban Richard Coleman y Gustavo Cerati. De pronto veo en la calle un payaso. Y se me ocurrió, no sé con qué sentido, que le iba a dar color invitarlo a la grabación. Lo meto en la cabina del operador cuando los chicos estaban grabando. Y de pronto se produce un choque de planetas. Cuando el payaso ve a Cerati se queda estupefacto –no podía creer que tenía enfrente suyo a la máxima figura musical de Argentina–. Cerati también se queda tieso, pero el efecto fue el contrario. Entró al estudio y me gritó: “Boludo, ¡¿qué hace este payaso de mierda acá?! Nos cagaste la toma”. Siempre pienso qué le habrá quedado en la cabeza de todo eso al payaso.

-¿Tuvo problemas con los músicos?

-Problemas, no; yo lo llamo despertadas. Recuerdo tres. La primera con Charly, con quien tuve una relación increíble: nunca me mangueó un hora gratis. Fue una persona muy ubicada. Pero era muy travieso. Se quedaba cinco días en el estudio. Un día me llama a las seis de la mañana la señora Lidia, la encargada de la limpieza: “El señor García quiere que le grabe yo”. Se habían ido todos y se le ocurrió eso. Otra que recuerdo es una con Pity Álvarez, de Intoxicados. Me llama Cristian Ruiz, el encargado de la recepción, bien entrada la madrugada: “Venite urgente que Pity está zapateando arriba del piano de cola”. Lo convencí de bajar explicándole, como en un exorcismo, cuáles eran los cuidados que había que tener dentro del estudio. Al final se bajó. Y la última fue un llamado de Afo Verde, gran productor y gran persona, para mí un visionario: lo conocí en su época de músico en La Zimbabwe. Me dice: “Miguelito, estoy con Joaquín Sabina e Iván Noble y quieren grabar una canción ahora”. Venían del centro. A las cuatro de la mañana me fui al estudio y los grabé con Afo. Llegaron los dos con varios amigos y con varias botellas de whisky. Pero lograron su cometido.

Una búsqueda minuciosa

Nicolás Igarzábal consiguió con su libro una cartografía completa (y compleja) del nuestro vernáculo. Antes de este libro publicó otros dos: Cemento, el semillero del rock (1985-2004) y Más o menos bien. El indie argentino en el rock post Cromañón (2004-2017), también editados por Gourmet. Los une un tono sostenido por una cronología que le permite al autor encasillar la perspectiva de su mirada, una mirada que sin invadirlo todo logra encapsular el espíritu del momento, un halo vector. Igarzábal cuenta cómo fue el proceso de elaboración del libro.

-¿Es más valioso hablar con los músicos ahora o recoger sus testimonios de aquel momento?

-Me interesó más buscar información del músico anunciando la salida de un disco más que la historia de cómo lo había grabado. Era de las cosas más frescas que le pude encontrar a la cronología del libro, porque esos músicos hoy no se acuerdan tanto de algunas cosas. Comencé el trabajo en 2018, y en 2020, con la cuarentena, aprovechamos con la editorial para editar y redondear el libro. Fueron tres años de trabajo.

-¿Cuál fue la mayor dificultad?

-No encontrar una agenda dentro de Panda, es decir, algún registro que indicara día a día quiénes grabaron allí. Hubo que armar ese rompecabezas. Lo mismo me pasó con el libro que hice sobre Cemento. Rastrillé en la hemeroteca del Congreso y en la de la Biblioteca Nacional en busca de las revistas Pelo, Canta Rock y Expreso imaginario para los álbumes editados en la década de los 80; Suplementos Sí de Clarín y No de Página/12 para la década de los 90; Madhouse y otras revistas para los años siguientes. Así armé un gran mapa con las noticias de la publicación y salida de los discos.

-¿Cómo fue el mano a mano con Krochik?

-Con él me puse de acuerdo con los discos que quería que estén. Me ayudó con muchos contactos, fotos. Fue el Omar Chabán de este libro (comparando con el de Cemento). Es el gran rostro de esta historia. Colaboró mucho, llamó gente y estuvo muy presente.

-Los técnicos de grabación son tan protagonistas como los músicos en el libro. ¿Qué tan importante eran para la investigación?

-Muy. [Fueron] Tan importantes estas historias como la de los músicos, empezando con Amílcar Gilabert y Mario Breuer, que trabajaron con bandas desde la década de los setenta y marcaron, como bien dice Mario, la huella sonora del estudio. Conseguir los testimonios de los técnicos de audios, ingenieros de grabación y ayudantes y seguir ese hilo fue clave para entender el pasaje de los analógico a lo digital con los más nuevos que graban con ProTools. El libro reproduce toda esa adrenalina, ese vértigo: los nervios, las peleas, las canciones que creían que no iban a pegar y pegaron entrando por la ventana; aquellas que no tuvieron letras hasta el último momento. En fin, fueron más de cien entrevistas. Están todos los que debían estar, nadie quiso quedarse afuera. Incluso hubo músicos que se contactaron conmigo ofreciendo su testimonios cuando se enteraron del libro, como Chizzo, de La Renga, y Ricardo Iorio, los dos fanáticos del estudio.