En el diván. Inspiración para la literatura, lugar de descanso y del psicoanálisis: el mueble perfecto para divagar

- 11 minutos de lectura'

En el principio fue el sustantivo, y no precisamente para designar a ese mueble tan confortable, símbolo de elegancia, que invita a leer, a descansar, a divagar, también a exorcizar algún que otro demonio del inconsciente. Tan temprano como en el siglo VII, el diván –del árabe dīwān– tenía un sentido decididamente distinto: bajo el califato de Omar I, suegro del profeta Mahoma, era el documento donde se consignaba cuánto debía pagarse a cada guerrero del botín conquistado. El tiempo pasa y, por extensión, acaba significando oficina administrativa, habiendo un dīwān destinado a la correspondencia oficial, al sellado de documentos, a los asuntos militares, a recaudar impuestos, etcétera. En algún momento, el arte mete la cola, y diván pasa a ser -además- palabra vinculada a la literatura persa y árabe: refiere al compendio de poesía lírica de un cortesano determinado.

Esa, de hecho, es la acepción en la colosal West-östlicher Divan (1819), obra de madurez de un Goethe hipnotizado por la poesía del Medio y Extremo Oriente, especialmente por los versos de Hafiz, místico sufí del siglo XIV. El autor del Fausto tiende aquí un puente hacia el encuentro con esas culturas, en un juego de espejos donde las semejanzas arriman hacia la meta pretendida, una literatura universal que uniera el Oeste y el Este. También en clave poemario se lee El diván del Tamarit, de García Lorca, publicado en forma póstuma, que de ningún modo tiene vínculos con el mueble: es un homenaje del gran Federico a los poetas árabes de Granada, con guiños a la finca agrícola de su tío, justamente llamada Tamarit.

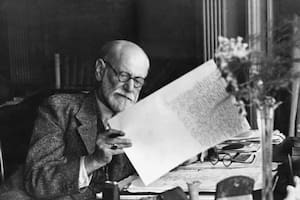

Retomando los hilos etimológicos, es durante el Imperio Otomano cuando, sin abandonar su sentido literario, el dīwān empieza lentamente a acercarse al diseño de interiores: se denominaba así, entre los turcos, al consejo supremo que resolvía asuntos del sultanato. Los altos funcionarios discurrían sus asuntos importantes en una sala donde había asientos bien alargados, con mullidos colchones y coloridos cojines para parlamentar plácidamente y recibir a distinguidas visitas ceremoniales con lujo y pompa. Entonces la metonimia hizo su gracia: por extensión, diván se convirtió en sofá, aquel que eventualmente se asociaría al psicoanálisis. Merced a Sigmund Freud, que cierra el círculo encantador: ornamenta su sillón terapéutico con una pesada manta… árabe, donde también dispone almohadones con el mismo toque exótico, epítome de hedonismo oriental.

Una chispa se enciende

Tal como ocurrió con los cautivadores versos que recupera y populariza Goethe, también entre los siglos XVIII y XIX el diván –en tanto mueble– empezó a ser cada vez más visto en los salones de las élites europeas, llegando a ser adoptado por los exclusivos Cigar Divan londinenses, espacios donde –por unos chelines– los caballeros podían disfrutar de un cigarro, leer el periódico, jugar al ajedrez, tomar una taza de café, rodeados por una suntuosa decoración oriental y con absoluta exclusión de señoras y señoritas, que tenían negado el ingreso a estos sitios. A las damas de alta sociedad victoriana les quedaba, como consuelo, tener divanes estratégicamente ubicados en sus hogares, los reparadores fainting couches, para reponerse cuando estaban al borde del desmayo, debido a los corsés que literalmente les quitaban el aliento. Hay una escena memorable en Retrato de una dama (1996), film de Jane Campion inspirado en Henry James, que se hace eco, con muchachas desvaneciéndose una tras otra, como en efecto dominó, durante un baile de fines del XIX.

“El éxito del diván refleja el auge del gusto orientalista al encarnar lo más sensual y embriagador de ese mundo idealizado, como una especie de paraíso para los sentidos con sus colores, bordados y a veces densas fragancias. Es la fantasía de la mujer velada que yace en esos misteriosos harenes lo que fascina a la crème de la crème occidental”, señala el historiador Hervé Mazurel en Le Magasin du Monde, libro de reciente edición en Francia, donde eruditos trazan las aventuras y reinvenciones planetarias de objetos como la lata, la tabla de surf o la hamaca. Mazurel relata cómo este mueble poco a poco fue conquistando los interiores burgueses, luego los bohemios del Viejo Continente, en consonancia con un nuevo anhelo: la comodidad, la languidez, el puro placer.

Tomando la definición del diccionario de María Moliner, el diván no deja de ser “un asiento largo y mullido donde se puede estar tumbado, con brazos o sin ellos, con o sin respaldo”, de una plaza de ancho y el largo suficiente para tenderse. Sin ponerse puntilloso, lo mismo puede identificar a la chaise longue que al canapé, a la cama turca que al triclinio o récamier (así conocido por madame Juliette Récamier, socialité que el pintor Jacques-Louis David eternizó semiechada), a la méridienne o a la duchesse brisée… O, ya más cerca en la cronología, a una sucedánea moderna y ergonómica: la chaise longue LC4 que Le Corbusier creara a fines de los años 20 junto con Charlotte Perriand y Pierre Jeanneret, elevada por el suizo a verdadera máquina para descansar, síntesis de refinamiento y funcionalidad. Y, todo sea dicho, sinónimo de muy buen pasar económico.

Según épocas, latitudes y estilos imperantes, se van dando ligeros cambios en el mobiliario, como puede apreciarse en distintas obras maestras, como La gran odalisca (1814), de Dominique Ingres, en la citada onda orientalista, donde una joven desnuda con turbante posa sobre un diván cubierto de brillantes telas arábigas. La mujer dormida que es amenazada por el íncubo en el espeluznante cuadro La pesadilla, de Johann Heinrich Füssli, yace en una de sus variedades, una clásica chaise longue. Édouard Manet captura a su cuñada sobre el mobiliario en Berthe Morisot sur un divan (1872), y dos décadas más tarde, la propia Morisot –notable pintora, referente del movimiento impresionista– hace lo mismo con una muchacha en La Jeune fille au divan. En La amante de Baudelaire, reclinada (1862), Manet retrata a la bailarina y actriz Jeanne Duval, musa del poeta, sobre el mueble: una morada furtiva destinada a la dulce condena, como recuerdan los versos del propio Baudelaire, que en La muerte de los amantes escribe: “Tendremos lechos impregnados de aromas suaves, y divanes hondos como tumbas, y flores extrañas sobre repisas”. Con reminiscencias de la Venus de Tiziano, ¿no es acaso un diván donde reposa La maja desnuda, y también la vestida, de Goya? Ya en 1921, tenemos Femme au canapé (o Le Divan), de Henri Matisse.

El diván más famoso

Sigmund Freud pasó el último año de su vida en el número 20 de Maresfield Gardens (hoy Freud Museum), en Londres, donde se instaló en septiembre de 1938 tras escapar de la ocupación nazi en Viena. Allí fallecería al serle administrada una dosis fatal de morfina, por expreso pedido del austríaco, que quería ahorrarse sufrimientos inconducentes en fase terminal. Padecía un extendido cáncer de mandíbula que, entre otras cosas, le dificultaba el habla. Justo a él, que había convertido a la palabra en un recurso con intenciones sanadoras.

En la mudanza a la urbe inglesa, Freud se había ocupado de que su famoso diván llegara en buenas condiciones: una chaise longue victoriana que le había obsequiado una paciente, madame Benvenisti, en 1891. Cuando el padre del psicoanálisis la recibió, la cubrió con una alfombra persa del pueblo nómade Kashgai y le plantó varias almohadones de chenille y terciopelo. Y ahí fueron a recostarse nombres que devinieron famosos, cuyos casos le sirvieron para teorizar sobre las neurosis fóbica, histérica, obsesiva: Sergueï Pankejeff, conocido como El hombre lobo; Ida Bauer (Dora), y Ernst Lanzer, El hombre de las ratas.

Otra en tumbarse en reiteradas ocasiones fue la poeta y cronista Hilda Doolittle, que anotó sobre el mobiliario: “Este sofá pasado de moda ha escuchado más secretos que el confesionario del más popular de los curas católicos”. También escribiría que era un instrumento vital para desentrañar lo enmarañado del inconsciente. Porque, como lugar de abandono físico, era el dispositivo que promovía que el paciente expresara libre y espontáneamente cuanta imagen y pensamiento se le cruzara por la mente…

“Al no ver al analista, el diván brindaba la posibilidad de una mayor introspección, de conectar con el propio mundo interno sin la mirada social. Permitía la asociación libre, que es el modo en el que Freud descubre que se accede al inconsciente, a través de los lapsus, los actos fallidos, los sueños. Lo que él intentaba era levantar las censuras, en una época donde el paciente era sojuzgado por los deber-ser de su tiempo”, ofrece a LA NACION revista la psicoanalista Rosana Pugliese. Destaca, empero, que en tanto teoría general del psiquismo centrada en la singularidad del deseo de cada sujeto, la escucha abierta y el alojar ese mundo interno por parte del analista a través de la transferencia, “se puede trabajar perfectamente con o sin diván”. De hecho, ha caído en desuso, porque es propio de una terapia con otros tiempos, a largo plazo: “Tradicionalmente, las sesiones eran tres o cuatro veces por semana, con diván. Luego, dos. Más tarde, se acepta –tanto por la economía como por la disponibilidad del paciente– que sea una vez cada 7 días”.

En esa línea, la palabra de Jacques-Alain Miller, fundador de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, que años atrás decía que “el diván es el objeto emblemático del psicoanálisis, pero al mismo tiempo no es el diván lo que define la práctica”. “Es la máquina que amputa al cuerpo su motricidad, su capacidad de actuar, su postura erguida. Materializa el cuerpo abandonado: yacer es volverse puro ser hablante, sentirse cuerpo parasitado por la palabra”, sumaba en su particular jerga el yerno de Lacan.

En 2013, el Freud Museum llevó adelante una exitosa campaña para juntar fondos en pos de restaurar “el que posiblemente sea el mueble más famoso de la historia”. Testigo de tantos terrores, fobias, traumas, no sorprende que su famoso diván se hubiese hundido con el peso del tiempo y de los cuerpos, las costuras rotas o deshilachadas, las patas descascaradas… Desde las filas de la institución manifestaban la importancia de dejar en impecable estado su pieza central, suerte de santo grial entre psicoanalistas y psicoanalizados que marchaban en procesión para observarlo. Nótese que una de las series más atípicas y personales de la descollante fotógrafa Annie Leibovitz justamente se llama Peregrinaje, y se detiene en pertenencias de figuras históricas que, de diferente manera, han dejado marca en su propia biografía. La mesa manchada de tinta de Virginia Woolf y el único vestido que ha sobrevivido del armario de Emily Dickinson, figuran entre estas instantáneas. El diván de Sigmund Freud es, por supuesto, de la partida.

De tan evocadores, divanes –sin presencia humana, pero igualmente pletóricos de sentido y enigma– fueron el objeto de la serie Pacientes, donde la fotógrafa argentina Karin Idelson captura estos “territorios de lucha, de litigio personal”, imágenes adquiridas por el Malba dos años atrás.

Cero solemnidad

Que la terapia sea cosa seria no significa que historietistas no lleven décadas haciéndose un picnic con el psicoanálisis. El New Yorker, por lo pronto, lo hace desde 1927 –según precisaba Bob Mankoff, otrora editor de la sección de caricaturas–, a partir de piezas con psicólogos dormidos o pacientes que preguntan a su terapeuta: “Ahora que estoy casi sano, ¿puedo volver a querer a mi madre?” Con motivo de la exposición On the Couch (2006), con viñetas seleccionadas de la revista, afirmaba Mankoff que “el psicoanálisis se ocupa de la infelicidad de las personas, y la infelicidad es la raíz... de todas las cosas que nos hacen gracia”. Obviamente, uno de los neoyorkinos (y psicoanalizados) más famosos del mundo, Woody Allen, también ha encontrado un filón cómico en las historias de diván, muy presente en su filmografía. Por caso, en la delirante y futurista El dormilón (1973), su personaje (quien es despertado del estado de hibernación por un grupo de médicos en 2173) dice: “No he visto a mi terapeuta en 200 años. De haberlo hecho, ahora estaría prácticamente curado”.

Por cierto, en el período mudo, la industria del cine había tratado de tentar infructuosamente a Freud, que se negó de lleno a trabajar como guionista para el séptimo arte. Al parecer, incluso le habría irritado bastante Misterios de un alma (1926), joyita del director Georg Wilhelm Pabst, que contó con la asesoría de Karl Abraham y Hanns Sachs, discípulos de Sigmund. Tenida como la primera cinta en abordar el psicoanálisis, este clásico expresionista del cine alemán sobre un hombre que teme asesinar a su esposa en un rapto de locura, logra lo impensado: darle suspenso a las escenas de diván.

Justamente porque este mueble promete la revelación de secretos enterrados, la tevé ha querido sacarle partido. Desde 1987 y por siete años, el crítico Henry Chapier asumió el rol de entrevistador/analista en Le Divan, que emitía la señal France 3. Se prestaron al juego de las confidencias figuras como Claudia Cardinale, Jane Fonda, Charlotte Rampling, Jean Marie Le Pen y Simone Veil. En huestes locales, producto vagamente hermanado fue, en los 90, el programa A la cama con Moria, menos sutil, más picaresco, con una Casán en deshabillé logrando confesiones de políticos.