Cuentos de hadas: el hombre que les contaba historias a sus hijos cuando los criaba en soledad y cambió la historia de la literatura infantil

Dos nuevas series basadas en La Cenicienta traen de regreso al inmortal autor francés Charles Perrault

10 minutos de lectura'

10 minutos de lectura'

El 31 de marzo de 1957 sucedió algo fenomenal en Estados Unidos: más del 60% del país (107 millones de personas) sintonizó el mismo canal (CBS) a la misma hora (8 PM) para ver en vivo y en directo el primer y único musical creado para tevé por el compositor Richard Rodgers y el letrista Oscar Hammerstein II. Se hubiese necesitado un siglo de funciones en Broadway para siquiera arrimarse a semejante cantidad de público, reconocería más tarde la mítica dupla (asimismo creadora de La novicia rebelde), que aquella noche batió récords interplanetarios con su adaptación de un superclásico: “La Cenicienta”. El rol de la sufrida y hacendosa princesa de impolutos pies que calzarían los zapatitos de cristal recayó en una joven actriz de 21 años, que por esos días descollaba en teatro como protagonista de My Fair Lady. O sea, una tal Julie Andrews.

Hubo otras puestas de la versión de Rodgers y Hammerstein en las décadas que siguieron, tanto en tablas como en tevé, pero ninguna orilló tan colosal éxito. Ni siquiera la de 1997, donde una rutilante Whitney Houston, a la sazón hada madrina, le repetía a su ahijada que cosas imposibles suceden todos los días, previo a convertir la calabaza en el consabido medio de transporte. Si la verdura mutará a carruaje en el proyecto que acaba de anunciarse en Hollywood, de momento es imposible saberlo. Jennifer Lopez se ha dispuesto a producir este musical, pero por ahora ha dejado caer muy pocas pistas: que será una serie; que ha fichado a la guionista Rachel Shukert para darle un toque moderno al guion, enfocado en “las nuevas generaciones”… ¡Tiembla Charles Perrault en –probablemente– las catacumbas de París! ¿Cuánto quedará de la fábula ancestral que este autor francés recogió, reescribió y popularizó a fines del siglo XVII? Un ejemplo de cómo puede transponerse de mil maneras se aprecia en Sneakerella: Cenicienta en zapatillas, la película que estrenó Disney+ y cuenta la historia de amor entre la hija de una figura del básquet y empresario del calzado con un joven aspirante a diseñador.

Creador y recopilador

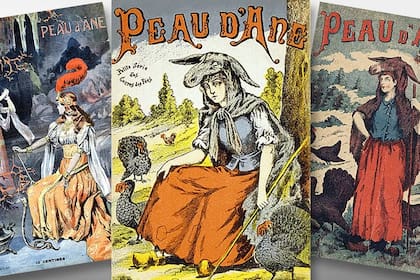

“La Cenicienta” es uno de los cuentos de hadas que Perrault publicó en 1697 en su libro Histoires ou contes du temps passé, cuyo subtítulo terminó por imponerse: Contes de ma mère l’Oye, o sea (Los cuentos de Mamá Oca, o Mamá Ganso, según el caso). El libro incluye historias leídas y vueltas a leer por nuestros tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres, por nosotros mismos: “La bella durmiente”; “Caperucita roja”; “Barba Azul”; “El gato con botas”; “Pulgarcito”, y en una edición posterior, “Piel de asno”. Muchas de ellas fueron adaptadas por Disney en films devenidos clásicos. Aunque la factoría no se animó con “Piel de asno” por obvias razones: era, como mínimo, arriesgado seguir los avatares de una princesa que se calza el mentado disfraz para huir de su padre, el rey, que tras enviudar la pretende empecinadamente en matrimonio. Por suerte, el maestro Jacques Demy la llevó al cine en 1970, dejando una auténtica joya visual donde la joven bella y virtuosa no es otra que Catherine Deneuve, a sus radiantes 27.

Apenas la punta del iceberg, porque ¡sí que se replicaron estos relatos! En ballet, teatro, pantalla grande y chica, música, literatura. De Ravel, la suite para piano a cuatro manos Ma Mère l’Oye. De Rossini, la ópera La Cenerentola. Y de la brillante Angela Carter, por citar solo una autora, reescrituras subversivas como En compañía de lobos, donde la pizpireta Caperucita, aquí adolescente, seduce a la bestia…

No es que Charles Perrault haya inventado propiamente estos cuentos: se inspiró en relatos populares, de la tradición oral campesina de Francia y el mundo; también, en el Pentamerón del napolitano Giambattista Basile, que ya había compilado unos cuantos. Existen, de hecho, versiones antiquísimas de la Cenicienta que se remontan a la Antigua Grecia; también, versiones donde el hada madrina no siempre es hada: a veces es águila, pez parlante, árbol, paloma. Y en otras culturas, no es el temible lobo feroz el que acecha, sino cocodrilos (África) o tigres (Asia).

El gran mérito de Charles, por el que es tenido como padre fundador de los cuentos de hadas, es haberles dado su forma canónica, suavizando ciertos detalles macabros, cuando no rematadamente escabrosos. Sin sus toques, probablemente estos cuentos no se hubieran vuelto clásicos universales. Las versiones originales eran mucho más crudas, y él las vuelve aptas para todo público, con una intención expresa: que sirvieran de lección moral desde la más tierna infancia. Lo cual no significa que todas tengan finales felices: en su “Caperucita”, por caso, no hay ningún cazador que libere a la niña de la panza del hambriento villano. Aunque su Bella durmiente sí se despierta sola.

Fue virtud suya, además, de cara a una primera edición de Contes de ma mère l’Oye sumamente exitosa, que el género feérico proliferase. Aunque a decir verdad, su auge comenzó en el siglo XIX, cuando ya suscitaba entusiasmo en familias burguesas que, como premio de fin del año escolar o regalo navideño, acercaban a sus niños espléndidas ediciones, como las ilustradas por Gustave Doré.

Lo más encantador del asunto es la causa por la que el escritor, un declarado “moderno” (ampliaremos), se volcó a esta forma de narración, atípica si se repasa su bibliografía…

A los 44 años, Perrault se enamoró de Marie Guichon, una joven de 19 años con la que tendría cuatro hijos. Ella murió al parir al último, y él, viudo a los 50, se ocupó personalmente de atender a los chicos. ¿Cómo lograba entretenerlos este señor erudito, suerte de ministro de cultura, que trabajaba como escritor oficial del rey? Pues, ¡con cuentos! Los mismos que, un tiempo después, en el ocaso de su vida, en 1697, apenas seis años antes de morir, publicaría bajo seudónimo: Perrault d’Armancourt, nombre de uno de sus retoños.

Según algunos biógrafos, Charles habría sido un padre fuera de serie para la época. Hace más de tres siglos, ejerció –sin jactancia y a contracorriente de la costumbre al uso– la paternidad responsable, atendiendo la educación de los cuatro pequeños, sin delegar la crianza en otros familiares. Y eso que estaba desconsolado: la muerte de su adorada Marie fue un durísimo golpe. Arriesgan voces en tema que, por modestia, no dejó rastro de su angustia en sus memorias, pero sí una defensa a ultranza del matrimonio en otro escrito, Apologie des femmes; tampoco volvió a contraer nupcias. Para más inri, lo separaron de su puesto en la Academia.

Ojo, que no comiera perdices no significaba hundirse en la inacción. Autor prolífico que ya había incursionado en el género galante (Dialogue de l’amour et de l’amitié, por ejemplo), en la poesía (Le Portrait d’Isis) y en la loa monárquica (vía ensayos que muchos han tildado de obsecuentes al rey), escribió más que nunca. Y se dedicó, dicho está, a cuidar de sus hijos, lo cual resultaría una invalorable fortuna. Para padres y niños del futuro, claro, que de lo contrario no tendrían Los cuentos de Mamá Oca.

El señor best-seller

Nacido en 1628 en el seno de una familia de la alta burguesía, Charles es el más joven de 7 hijos. Su gemelo muere con 6 meses; también, una hermana de 13 años. Con los que quedan, Jean, Pierre, Claude y Nicolas, se lleva de perlas; a punto tal que, a medida que él avanza casilleros profesionales, les va dejando piedritas en el camino para que lo sigan, favoreciéndolos siempre que tiene oportunidad. Mano derecha del principal asesor del Rey Sol, por ejemplo, mueve hilos con destreza y logra que su hermano Claude, arquitecto, sea el autor de la hoy icónica columnata del Louvre.

Porque, de tan ilustrado, el clan Perrault domina saberes en finanzas, literatura, pintura, ciencia, medicina, teología, arquitectura; alentados por su padre, Pierre, un abogado del Parlamento parisino, simpatizante jansenista que siguió atentamente la formación de sus críos. Después de cenar, era habitual que repasasen juntos las lecciones del día, en latín y en voz alta, para luego leer a la luz de las velas algún pasaje de Biblia.

El petit Charles no solo conoce de cabo a rabo los Evangelios: también devora las obras de Cicerón, Virgilio, Juvenal, Homero, Platón. Y ya mayor, sigue los pasos de su papá al estudiar leyes; aunque prácticamente no ejerce porque, bueno, se aburre. Acaso seducido por los dramas palaciegos, se interesa por la política y consigue ascender a protegido de Jean-Baptiste Colbert, principal ministro de Luis XIV. Ocupa varios puestos gubernamentales, desde supervisar construcciones reales hasta redactar inscripciones de monumentos públicos, y en 1671 ingresa a la Academia Francesa en calidad de canciller.

Hay que decir que, por esos años, se da un debate acalorado en la Academia, una chispeante pugna entre intelectuales conocida como La querella entre los antiguos y los modernos. Perrault es el más enfático exponente del segundo grupo, cabecilla que proclama la superioridad de su siglo en todos los ámbitos, por encima de cualquier tiempo pasado. “Son grandes, es cierto, pero hombres como nosotros”, anotará sobre los autores de la Antigüedad, celebrando las creaciones de sus contemporáneos: la pintura de Charles Le Brun, las óperas de Lully, los jardines de Le Nôtre, los edificios diseñados por Le Vau. Lo hace en poemas como “La era de Luis el Grande”, o escritos como Paralelos de los antiguos y los modernos. En otro ensayo sobre ilustres de la época, se explaya sobre Richelieu, Descartes, Molière, Pascal, Poussin; también sobre La Fontaine y Racine (que irónicamente estaban en la vereda de enfrente: paladines de las virtudes clásicas, se alinean con los antiguos). Pero, como bien se sabe, todo lo que sube eventualmente tiene su declive, y en 1683, tras la muerte de Colbert, Perrault es destituido de sus funciones.

Había una vez…

El título Los cuentos de Mamá Oca alude a las viejas comadres que repetían historias como aves de corral. Lejos de desdeñarlas, Perrault las eleva, las dignifica porque –en sus palabras– “aún sin contar con los encantos con los que griegos y romanos adornaban sus fábulas, cuidaban que sus relatos tuvieran una moral loable e instructiva”. Destaca cómo “se premia la virtud y se castiga el vicio. Se muestra la ventaja de ser honesto, paciente, laborioso, obediente, y hay escarmiento para quienes no lo son”.

En apariencia ingenuos, los cuentos de Perrault abordan grandes dramas de la humanidad. El abandono, en “Pulgarcito”; el incesto, en “Piel de asno” (tema remanido en relatos campesinos porque, como recuerda Bouchenot-Déchin, “en esa época todos dormían en la misma cama”). La codicia y la vanidad llevan a mal puerto a la madrastra de “La Cenicienta”; al igual que la burla y el maltrato a las hermanastras. El lobo en “Caperucita roja” representa un peligro muy concreto: que las niñas anduvieran solas, por los riesgos que suponía.

Charles instala al hada como figura materna tranquilizadora, que asesora a héroes y heroínas. Al ogro, como criatura de insaciable glotonería. A príncipes y princesas, a menudo inocentes, como personajes que deben superar pruebas peliagudas para madurar. Pero no les ahorra sufrimientos; hacerlo supondría menospreciar la seriedad de sus conflictos. Y es que, como advirtió el psiquiatra infantil austríaco Bruno Bettelheim, “las historias seguras no mencionan ni la muerte ni el envejecimiento, límites de nuestra existencia, ni el deseo de la vida eterna. Mientras los cuentos de hadas enfrentan debidamente al niño con los conflictos humanos básicos porque suelen plantear, de modo breve y conciso, un problema existencial”. Le dan la posibilidad al pequeño lector “de entenderse a sí mismo y al mundo que lo rodea, precisamente porque su vida a menudo lo desconcierta”.