Ciencia ficción. Monstruos eran los de antes

El estadounidense Joe Nothern soñaba de niño con publicar sus dibujos y sus comentarios sobre los films de horror y ciencia ficción que veía. Lo logró 60 años después, en la Argentina

- 11 minutos de lectura'

El descomunal Godzilla, rey lagarto, hoy propiedad multimillonaria de Hollywood pero por aquel entonces un tipo en un disfraz de goma, enfrenta reversionado en lápiz, con unos ojos redondos y una sonrisa caricaturesca que inspira más ternura que miedo, una flota de aviones y un buque de guerra que arremeten –ah, ¡humanos!– con la obvia intención de derribarlo. Bestias insectoides que han invertido su escala van tras un ejército de hombres diminutos como hormigas, que corren para no morir aplastados. Un peludo Kong exhibe sus dientes pinchudos y abre los brazos para impresionar al público; el Monstruo de la Laguna Negra saluda con mirada cándida al público; los trífidos –pesadilla vegetal de la narrativa apocalíptica de los 60– se dirigen hacia sus víctimas en vibrantes trazos de birome.

Criado en Los Ángeles en los años 60, Joe Nothern no obtuvo su educación sentimental de Sábados de súper acción pero, cambiando coordenadas podría haber ocurrido: en su lugar se zambulló en un programa de la televisión californiana titulado Chiller que pasaba muchas de estas aventuras B, salvajes, más o menos berretas, fascinantes y absolutamente inolvidables, y también invirtió muchas horas junto a sus padres en los autocines locales.

De hecho, tal vez pioneros de una educación progresiva propia de la época, papá y mamá no solo le permitían a Joe ver estas películas de mostros; lo alentaban a hacerlo. “Me llevaban al cine por lo menos una vez por semana”, le cuenta Nothern a LA NACION revista desde su casa, hoy en Arizona. “En los drive-ins del sur de Los Ángeles vi películas como Black Sunday (acá La máscara del demonio) cuando tenía unos seis años. Recuerdo la cara de la actriz Barbara Steele, el casco del demonio que le colocaban, escenas que definitivamente atraparon mi imaginación”.

Hay muchas historias sobre chicos que deliraron viendo estas hipnóticas bizarradas; algunos de ellos se convirtieron en grandes creadores del fantástico contemporáneo (Peter Jackson, Tim Burton, Guillermo del Toro). Joe no llegó tan lejos, pero sí hizo algo de arte a partir de sus obsesiones, llevando una especie de diario en el que dibujaba, con mayor o menor sofisticación, pero de manera sistemática alguna escena que lo había impresionado, y anotaba en unas pocas líneas de qué trataba la cosa del día, para terminar diciendo: “Asegurate de verla”.

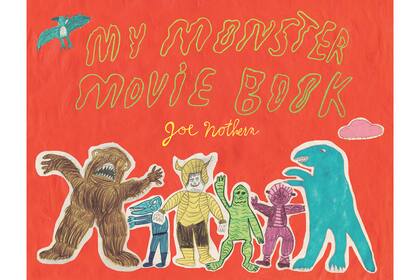

¿A quién le hablaba Joe en esa apelación final de sus precoces reseñas? En su momento estaba seguro de que “lo que estaba haciendo era un libro que leería mucha gente”, aunque su público por ese entonces se limitara a su madre y su hermana. Años después, trampas de la adultez, conservó todos esos dibujos que había hecho entre los 6 y los 12 ó 13, pero había dejado inconclusa esa vocación de ser leído. No sospechaba que un coleccionista obsesionado con objetos raros relacionados con la historia del cine se cruzaría en su camino y que sus dibujos, ahora contenidos en hojas amarillentas, arrugadas y a veces un poco rotas, se convertirían en un libro, uno de verdad, hecho en una imprenta. El libro se llama My Monster Movie Book, y es una edición encantadora con la que Eduardo Orenstein inauguró recientemente la flamante Rayo Rojo Editorial. El cruce de estos dos personajes poco usuales –Nothern y Orenstein– fue fortuito y no tanto: hay en ese encuentro un flujo de energías, búsquedas e intereses que de algún modo los destinó a chocarse.

Uno: el artista cachorro

En el libro dibujás algunas películas que eran definitivamente adultas, como Cálmate dulce Carlota (de Robert Aldrich con Bette Davis y Joseph Cotten), que no es una de monstruos como las otras, sino de monstruosidades de la vida real.

Por una cuestión generacional mis padres consideraban que todo lo relacionado con escenas de sexo era tabú. Pero todo lo demás estaba bien. Me llevaron a ver La casa embrujada (The Haunting, 1963), y vi Cálmate dulce Carlota cuando tenía unos 9; de verdad me asustó, porque no es exactamente una película de terror, sino gótica. Estaba la escena de la cabeza que cae por las escaleras. No me llevaron a ver Psicosis: tal vez creyeron que sería demasiado adulta. Me quedé en casa y cuando volvieron del cine me la contaron.

De algún modo parece que tus padres creían que si a un chico se lo acompaña correctamente puede ver de todo, y que eso, lejos de un problema, puede ser estimulante…

Yo hice lo mismo con mi hijo. Cuando era chico, tipo 6, 7 años, lo hice ver películas medio sangrientas como Suspiria o Rojo profundo, El pájaro de las plumas de cristal, las películas de esa época de Darío Argento me gustaban mucho. Tenían una verdadera magia. Las películas más nuevas, las Transformers en las que gastan mucho dinero, no me interesan.

Aunque en su adolescencia Joe fue el editor del periódico del colegio e hizo algunas historietas, el cinéfilo trocó el cine y los comics de su infancia por la percusión, que es a lo que se dedica hasta hoy, tocando en bares y dando clases. “Me volvió loco escuchar en la radio a Cream, con Ginger Baker, y The Jimi Hendrix Experience con Mitch Mitchell en una batería compleja. Mi madre me compró una batería para la Navidad de 1967 –era el sueldo de una semana entera para ella, así que dios la bendiga– y no dejé de tocar por años. Me quedé con mis revistas de monstruos y las de Marvel, pero las puse en una caja y mi objetivo empezó a ser tocar en cualquier lado; ‘la batalla de las bandas’ de la escuela, lo que fuera”.

Dos: el editor obsesionado

Eduardo Orenstein es varios personajes en uno: librero, documentalista, autor de una saga que ya lleva ocho libros, la del Gaucho sin cabeza, y desde hace poco editor. Pero es su trabajo en el mundo del coleccionismo el que terminó por lanzarlo a este último rol; le ha permitido conocer personajes estrafalarios y sus obras únicas, y le ha despertado una poderosa necesidad de difundirlas. Personajes como Nothern; el encuentro de un obsesivo con las obsesiones de otro.

“Me dedico a muchas cosas, entre otras a vender coleccionismo de cine; por eso voy a ferias”, cuenta Orenstein en su espectacular refugio en Flores, que funciona de depósito para sus no menos espectaculares materiales de colección. “En una época llegué a ir hasta a diez ferias por año en el mundo, incluyendo cinco distintas en Los Ángeles. A Joe lo conocí en una llamada Hollywood Celebrity Show, en el hotel Berverly Garland. Una feria muy decadente que no convocaba a George Clooney, sino a celebridades de otra época: de pronto, el elenco de los sobrevivientes de la serie Perdidos en el espacio, o capaz que juntaban a dos chicas Bond, e iba Mickey Rooney, que daba pena verlo porque era un viejito cascarrabias que discutía con su mujer y su hijo hasta que se acercaba alguien y entonces sonreía, porque estaba ahí para vender un autógrafo por 15 dólares.

Orenstein dice que su faceta de comerciante no es la que más lo enorgullece. “Tengo una especie de contradicción: rechazo mucho a los coleccionistas”, dice. “Acabo de publicar una novela titulada Agujero negro, sobre coleccionistas de juguetes que pueden llegar a matar literalmente por un objeto. Un individuo egoísta, fetichista, ambicioso. Tengo amigos que son positivos, que han armados colecciones y luego ha publicado un libro sobre (su objeto de estudio), que es una manera de devolverle a la sociedad lo que tienen. Pero está el tipo que junta, y lo que colecciona ya no aparece jamás”.

Él mismo, sin embargo, ha convertido esa vida de comerciante en otra cosa, acaso la opuesta; una búsqueda más profunda, una misión de descubrimiento y curaduría. Con algún interés muy particular. “Lo único que de verdad me interesa del arte –dice– es el arte bruto. Un término que aplicó Jean Dubuffet para el arte que está hecho sin normas, por individuos fuera del sistema. A principios del sglo XX lo más común era buscar el arte de locos, porque se armaron en los psiquiátricos varias colecciones como cosa curiosa. Hay una historia sobre un italiano que tuvo un brote psicótico, golpeó a la mujer y le prendió fuego a la casa. Lo meten preso en una celda de madera del siglo XIX. Encerrado y sin nada que hacer empezó a tallar en las paredes de la celda unos dibujos geométricos maravillosos. Al tipo le sacaban los cubiertos que era con lo que tallaba, y seguía con un palito. Obsesivamente terminó tallando todas las paredes de la celda. Cumple su condena, sale libre, sigue una vida absolutamente normal, se convierte en empresario y nunca más hace arte: esa celda está hoy en el museo de arte bruto de Lausanne, Suiza. Y efectivamente es una cosa extraordinaria. Pero es algo que hizo solamente en ese momento; no siguió haciendo arte. Eso me lleva a la teoría de que el arte es una secreción; es como ir al baño: hay mucha gente que es estreñida, pero una vez cada tanto tiene que hacerlo. Y el arte es eso: todos somos artistas, todos somos capaces de esa creación, pero muchísimas personas no la ejercen.

¿Y qué te llamó la atención de Nothern?

Es interesante justamente porque luego se dedicó a otra cosa. En determinado momento de su vida hizo no un dibujo, sino todo un trabajo. Su contundencia es que ya era un libro; yo edité un facsimilar de lo que él hizo, reproducido en el mismo orden. Que él haya tenido la continuidad de dibujar por años en ese tamaño de papel, de un lado una escena y del otro escribir un comentario, le da una contundencia extraordinaria. Habrá que hilar más en su biografía, ver qué le pasó a los 12 años, por qué no siguió dibujando, o si le dio pena dejarlo. Pero lo importante es que en ese momento dejó, y entonces es como una epifanía que se da y luego desaparece. No se puede decir que Joe sea un artista plástico, sino que salió esta obra. Podría haber seguido y hoy tendría 5000 dibujos. Pero hizo esto, esto solo, que a mí es lo que me conmueve.

¿Dónde se lo compraste?

En una de estas ferias de coleccionistas donde me lo encontré durante cuatro, cinco años. Era medio raro, siempre se paraba delante de mis afiches y me ofrecía a cambio algo que no me interesaba. Un día lo encuentro y se había puesto una mesa. Ah, te instalaste, le dije. La mesa era variopinta, no tenía nada muy glorioso, algún amplificador a pila para guitarra, unas revistas, y de repente encuentro sus dibujos. ¿Y esto? Lo hice yo, me dijo, cuando tenía siete años. Está bárbaro, ¿lo vendés? ¿A cuánto? Y me dijo un precio ridículo, 12 ó 15 dólares.

Tres: el libro improbable

¿Y qué hacía Joe dando vueltas por esas ferias? “Creo que tiene que ver con que toco la batería”, dice “y me considero un entertainer, y cuando voy a estos lugares, si siento que está todo medio aburrido, camino y trato de canjear unos objetos por otros para hacer que pase algo. No me motiva el dinero, lo hago para divertirme”.

Orenstein no sabe cómo es que Joe fue capaz de deshacerse de algo tan personal como sus dibujos. “Los había llevado para vender, pero no como quien dice: es mi obra maestra, son 5000 dólares. Hoy está muy contento con la edición del libro, pero la verdad es que yo los podría haber guardado o lo podría haber comprado cualquier otro y después perderlos y hoy sería solo una anécdota de 12 dólares en un asado, sobre un loco. Lo que pasó fue simplemente que Joe no les dio el valor que tenían. Pero yo siempre los atesoré”.

Es lo que le fascina del art brut, cierto elemento de azar que seguramente no sea tal. Hoy tiene varios proyectos de libros de arte (una historia erótica de la humanidad en miles de viñetas, entre ellos) hecho por perfectos desconocidos. “Soy medio megalómano, pero de verdad creo que ese es el valor de un editor, de un curador. Rescatar algo de lo que de pronto nadie más se da cuenta. La mentalidad creativa del tipo que dice, donde ningún otro lo ve: ‘pará, acá hay algo’”.

Y acá hay un libro de monstruos.