Carolina Antoniadis. La artista que homenajeó a Piazzolla y a las mujeres ícono, y que encontró la salvación en la pintura

Nació en Rosario y su pasión por el arte es herencia de su abuelo Demetrio Antoniadis, pintor y paisajista que se radicó en aquella ciudad santafecina al emigrar de Grecia

- 9 minutos de lectura'

Un pincel cargado de pintura se hunde en el trazo. El dorado está fresco, brilla sobre los colores opacos. “Esto no me gusta, entonces lo voy a tapar”, dice la artista en un susurro, y al instante –como hablándose a sí misma–, suelta: “Hay una parte que es improvisación”. Y sigue, pincel en mano, sentada en una silla frente al lienzo ancho sobre el que podrían caber, también sentadas, una al lado de otra, cinco o seis personas más. Pero Carolina Antoniadis está sola. “Un tamaño grande implica que se tiene que ganar la pintura”, asegura. Ganar, en el sentido guerrero del término, en lo que define “como una lucha cuerpo a cuerpo”. Lo asegura la mujer de pelo corto, perfectamente blanco, con un flequillo que cae exacto sobre las cejas. Se considera muy visual. “Me pasa todo el tiempo eso de querer optimizar. Mi mamá decía que la belleza era la máxima que uno podía obtener. Por ejemplo, hay un día en que una mujer está más hermosa que nunca. Eso”. Entonces, el uno a uno con la pintura llega a la superficie transformado en sutilezas: lo propio en esta artista rosarina que trabaja, además, lo textil, la cerámica, el ornamento. “Todo lo que a mí me atraviesa es la superficie, porque la ornamentación está en la superficie. Pero la sumatoria de esas superficies hacen algo profundo”. Por estos días, algunas de sus obras forman parte de Piazzolla 100, la muestra de las que participan muchos artistas y que, a propósito del centenario del nacimiento del músico, se exhiben hasta fin de año en el CCK. A la par, en la Quinta Trabucco, otra muestra suya, Rapport, con dibujos, objetos, fotografías y pinturas.

Antoniadis nació en 1961. A los cuatro, cinco años, sus padres vinieron a vivir a Buenos Aires. No recuerda, exacto, el tiempo, como tampoco a su abuelo griego que fue pintor y murió cuando ella tenía esa edad. Sí se acuerda que para la casa nueva mantuvieron la cercanía con el agua y se instalaron en La Lucila. Por eso ella, después de la escuela, iba por las tardes a dibujar al borde del río. Una escena de esa primera infancia, de no querer ir a la escuela, por “lo bien que la pasaba en mi casa”. En sus cerámicas hay un trabajo sobre figuras de los años 20 o de otras épocas. En los textiles anidan algo de esas siluetas femeninas que le dibujaba su madre. Una forma de recuperación de la historia. O de seguir contándola, por ejemplo, en los hombres o mujeres que pinta en los platos, porque se imagina que los comensales armarán una historia a partir de esas figuras. Estudió en la Prilidiano Pueyrredón. La primera muestra fue en 1987, luego de un seminario con Luis Felipe Noé. Los años trajeron las bienales, los premios. En paralelo a la pintura, dio clases en primarios, secundarios, en la UBA y en la Pueyrredón. Docencia y arte para caminar la vida.

Tu trabajo sobre Piazzolla está hecho en cubos, muy escénico, ¿por qué lo pensaste así?

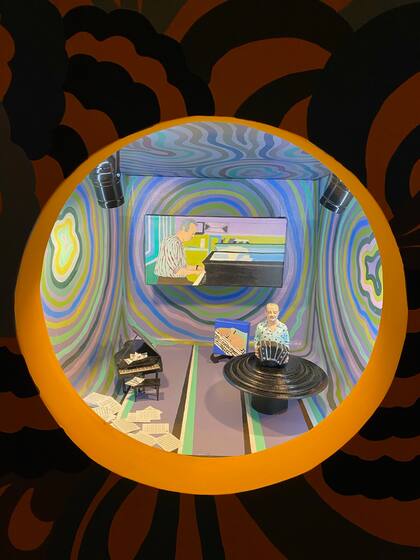

Fui convocada a la muestra. Era difícil conciliar la música con mi lenguaje, tuve que hacer todo un trabajo interno. Me costó muchísimo encontrar la voz, por dónde ir. Además de su vida, me tocó un corte: los años 60 y su carrera. Investigué mucho. Lo de las cajas tiene que ver con una muestra que estoy exponiendo en la Quinta Trabucco. Son como fotos de unas maquetas que yo había hecho para un stand de muebles. Me encantó eso de hacer la maqueta y fotografiarla: es como espiar. Vi una muestra hace unos años en Europa, Dioramas, que es cuando los museos de ciencias naturales recrean una escena. Por ejemplo, hay una llama y hacen toda la escenografía para mostrarla. Me enganché por ese lado: recrear al músico como compositor, en el escenario, en la intimidad. Hay un tema que es “Verano porteño”. Otro, “Balada para un loco”, con Amelita Baltar, como si fuera el escenario donde se estrenó. Hay dos cosas que atraviesan mi trabajo, el leitmotiv: la ornamentación. Siempre me interesó la relación entre el diseño y el arte, la articulación de esos dos mundos. Ahí pude enganchar lo ornamental como la parte del mural, que cuando pensé en los 60 me vino el plástico naranja, color emblemático de la década. Con las telas, hice una recreación como un estampado Pucci. Esa fue la resolución. Era difícil para mí conjugar las dos cosas. Mi trabajo está muy atravesado por lo femenino y este era un músico hombre, tanguero.

Claro, vos trabajás más el universo de lo femenino.

Sí. Por eso, fue difícil. También tiene que ver por qué me convocaron. Yo había hecho una instalación en el Palais de Glace, un homenaje a las mujeres ícono de la historia. Me había tocado Regina Pacini de Alvear. Investigué sobre ella, conseguí a alguien fanático de la ópera, no hay casi registro de ella cantando. La idea de la maqueta surgió porque ella tenía como esta doble situación, que a muchas mujeres les ha pasado, ella como artista que se sacrificó por la época, por el matrimonio. Entonces, la maqueta era un teatro que giraba, de un lado era un escenario con una sola silla, con un solo espectador, que se supone que era él; se daba vuelta y era la escena del comedor, la casa. Eso estaba como en una caja de bombones, que tenía que ver con la época, art nouveau, y vos te asomabas y espiabas a través de un agujerito. Con Piazzolla, por el tema del Covid, tuvimos que adaptarlo y lo hicimos como unas ventanas ojo de buey.

En tu obra hay una impronta fuerte de la historia, mirar hacia atrás, pero sin melancolía, ¿a qué lo atribuís?

Esbozo una respuesta, no lo tengo tan claro. Siempre, de chica, mi abuela materna española, que vino a los 18 años, tenía algo muy español: la transmisión oral de las historias. A mí me fascinaba escucharla. El desarraigo me quedó como muy impregnado de esa tristeza. De hecho en mi familia hay mucha historia del desarraigo. Mi tía se fue a Estados Unidos. Mi único hermano vive en Francia. Mis padres murieron cuando yo era relativamente joven: a los 35 años no tenía más padres. Entonces me aferré mucho a los objetos. De hecho fui la depositaria de toda la historia familiar. Creo que es eso. También esto de haber perdido a los padres, es como una manera de tenerlos cerca. A los 30 años estás en otra. Pero después cuando empezás a entrar más en los 50, 60, te empezás a hacer preguntas. Y ya no tengo a quién preguntarle. Me genera una curiosidad constante ir hacia atrás. El pasado, hacerlo presente. Como de recuperar algo que está tirado, que nadie lo quiere. En un momento me había comprado unas muñequitas y las ponía más o menos bien. Les sacaba unas fotos y las volvía como a la vida.

Ocupar los huecos

Es de noche en una casa de familia. Los adultos conversan y mandan a la niña a dormir. Ella pide quedarse, quiere estar ahí, en la noche acolchada de voces. Algunos años después, la casa se vaciará. A los 14 perderá al padre, a los 35 a la madre, tía y hermano fuera del país. A pesar de eso, dice: “Nunca me gusta mostrar que estoy mal”. Pero señala la muerte de su madre con un punto de inflexión. “Atravesarlo fue algo muy duro. Me quedé sola en Buenos Aires a los 35 años. Tampoco tenía pareja. Sola, sola. Me salvó el trabajo. Y pintar, mi columna vertebral siempre fue esa”. Y pinta todo. Si escribe “es de punta a punta”. Le gusta llenar las paredes, las telas. Del vacío, pasa. El color que más la distingue es el dorado, un cubritivo valor gramo oro. Ella lo llama el color que dándole una vuelta “es una transformación”.

¿Cómo definirías tu obra?

Eso de decir que es ornamento me parece que me define, de alguna manera. Sintetizado, sería como esa articulación entre el arte y el diseño. Pensar que antes se llamaban las bellas artes y las artes menores. Como si el diseño fuera arte menor. Yo, con esta idea de la transformación, a las artes menores, las voy a elevar. Me gusta eso como de algo que no vale nada; le hago algo, y de repente aparecen piezas como de un kitsch elegante, en términos de bellas artes. No es el kitsch solo, me gusta darle una vuelta más, no sé si mejor o peor, elevarlo a otra estética. Lo uso como materialidad. Lo decorativo para mí es una materia, donde yo trabajo con eso, no es que me interese lo decorativo como categoría, sino como materia para transformar en otra cosa.

Trabajás también cerámica.

Sí. Pero no soy ceramista. Eso lo aclaro. A mí no me interesa hacer la pieza. Por eso decía que a la memoria está a veces en el objeto. La cerámica para mí es un objeto que transformo. Yo las compro. Quiero tener esa pieza y después imprimirle historias, cosas. Esa pieza empieza a tener otro valor. Es un trabajo de superficie, todo lo que a mí me atraviesa es la superficie, porque la ornamentación está en la superficie. Pero la sumatoria de esas superficies a veces hace algo profundo. Eso es algo que yo intento en la pintura. La superficie es algo visible, pero cuando sumás muchas capas y tenés que atravesarlas, se transforma en algo profundo.

¿Por qué tanto dorado?

A veces las cosas son casuales y uno las adopta o no. Mi primer taller estaba arriba de una imprenta y una vez me regalaron una lata de una tinta dorada de impresión, terriblemente cubritiva, y que hace que parezca impreso. Los trabajos que están en el Trabucco parecen xerigrafías, pero es pintado con pincel. Empezó así, como una casualidad y el dorado después fue una constante. Me encanta. Y después, dándole como una vuelta al oro, es una transformación. Incluso en la porcelana uso oro de verdad, que viene en estados líquido. Cotiza en valor oro. Es como si fuera como un caramelo antes de cocinarlo. Cuando sale del horno, sale con brillo como de un espejo, maravilloso, ahí está la transformación. Es mágico.