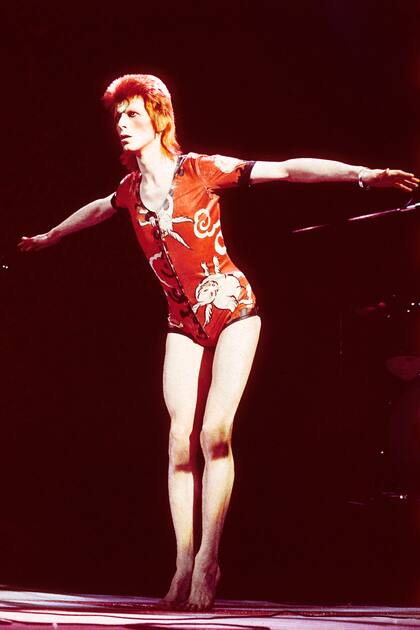

El primer “no binario”. La escandalosa transformación que salvó y convirtió en una leyenda a David Bowie

Con su emblemático disco Ziggy Stardust, después de otros cuatro sin despegar, hace 50 años el músico inglés se adelantó en el tiempo para encarnar al rocker galáctico y andrógino, su alter ego más famoso

12 minutos de lectura'

12 minutos de lectura'

“No me gusta”, fue el veredicto. Suzi Fussey, la estilista que acababa de mutilar la melena pálida del rocker, que quería hacer “algo distinto” en su cabeza y que ahora le clavaba la mirada bicolor por el espejo, odiándola, palideció. “Nadie tiene el pelo corto –atinó a responderle–. Vos vas a ser el primero”. “No-me-gus-ta”.

David Bowie tenía razón. Llevaba más de media hora sentado en su cuarto de Haddon Hall, la casa enorme en el Gran Londres donde vivía con su mujer, Angie, y un elenco (inestable) de personajes de la música, la moda y la noche de principios de los 70, y el resultado de ese cambio de look, que anticipaba como el remedio para sus males lucía pésimo. Un cortecito mullet laxo, anodino, pegado al rostro tan blanco. Todo mal.

El artista, que en pocos meses iba a ser un mito estaba harto, malhumorado. Odio, sentía. Odiaba a Marc Bolan con su “Get it On” y con esos bucles parecidos a los suyos que lo exasperaban; amaba la teatralidad en la música, pero detestaba la pantomima de los Alice Cooper del momento. Tenía tres discos editados que no despegaban, y un cuarto por salir –Hunky Dory– que no lo convencía; 11 canciones de gran sensibilidad musical, pero con una estética a la Marlene Dietrich, que ahora sentía obsoleta.

El problema era que se había aspirado toda la libertad creativa en ese viaje desbocado a Nueva York, donde había conocido a Andy Warhol y a Lou Reed y –lo peor/mejor de todo– a ese lumpen-pueblerino-punk Jim Osterberg, que se hacía llamar Iggy Pop y era todo lo que él no: locuaz, descarado, un dios salvaje sobre el escenario. Entonces, sí, su cuerpo había vuelto a Londres, pero su cabeza seguía del otro lado. El ruido mental era ingobernable, el folk se le diluía en el cerebro y en los rankings, como una radio lejana, y para colmo estaba ese condenado de Tony Defries, su nuevo mánager, que les había hecho creer a todos que su cliente era una maravilla cuando no era más que un artista aceptable… Era una nueva década y había que hacer algo, había que innovar. Angie le habló de Suzi, la estilista del candente Evelyn Paget Salon. Se imponía un cambio.

A Bowie la idea del mero artificio lo fastidiaba. Él no quería montar un espectáculo, quería ser un espectáculo: miraba obsesivamente a Elvis, a Sinatra; escuchaba a los virtuosos clásicos de Weimar para mejorar su estilo compositivo. Su ambición, estaba seguro, trascendía sus aptitudes musicales, entonces se tenía que volver el tipo más trabajador del planeta. Elvis había llegado al mundo un 8 de enero igual que él, pero –de esto también estaba seguro– el Rey del Rock and Roll había nacido genio; él tenía que convertirse en uno. Necesitaba tomar el artificio y llevarlo a su máxima expresión, elevarlo a la enésima y reventarlo en la cara de todos los farsantes que se creían estrellas. El glam debía ser algo más que lamé y purpurina, esos estúpidos pantalones brillosos que usaba Bolan; tenía que ser una forma de vida. Después de todo, ese había sido el impulso que los había mudado a Angie y a él a Haddon Hall, el armado de un microcosmos donde el arte y la existencia fuesen indivisibles, un decurso inseparable. Bowie no quería ser un impostor, quería encarnar un ethos.

Y, sin embargo, ahí estaba, con el nuevo pelito llovido y triste, mientras las manos de Suzi, la peluquera, convulsionaban dentro del maletín negro buscando una solución. No se podía cortar más, no había forma de seguir disparando laca para reanimar ese peinado irreversiblemente muerto. Entonces, la chica rozó en su valija el frío metálico de un envase. “David, si lo teñimos, la textura va a cambiar y el cabello va a quedar erguido”, le propuso. Él no emitió palabra, pero aceptó.

Fueron 40 minutos de barro fresco sobre su cabeza. Schwarzkopf Red Hot Red, con peróxido de 30 volúmenes. Y después, un lavado, y también el soplo tibio del secador. Suzy volvió a respirar; había logrado un pelo rojo altivo, de aspecto soberbio. Desde el marco de la puerta, Angie enmudecía de fascinación. La mujer visionaria que le había comprado cigarrillos y preparado infinitas tazas de té para mantenerlo tranquilo, que acababa de parir al hijo de ambos, Duncan, y que por sobre todas las cosas confiaba –en su talento, en su visión, en su destino inexorable de fama– apenas movió los labios para decir: “Ya está”.

Bowie abrió los ojos. Y el espejo le devolvió a Ziggy Stardust.

Kitsch de la galaxia

“Hay que ser muy hombre para vestirse de rosa”. El guitarrista Mick Ronson contó cientos de veces que eso le dijo Bowie cuando se les apareció a sus músicos con las crines color sangre y la idea de armar un show “diferente”.

“Vamos a hacer un concierto y todo va a ser nuevo. Trevor [Bolder, bajista] luce bien en azul, a ‘Woody’ [el baterista Mick Woodmansey] le sienta el dorado, así que a vos te toca el rosa”. “Yo no me pienso poner eso”, le contestó Ronson, y ahí Bowie-Ziggy retrucó con lo de la hombría, un tópico desacostumbrado entre ellos, que tenían por segundo hogar el club gay Sombrero, y habían visto desde siempre a David coquetear con chicos y hacer de la ambigüedad un culto.

En ese mismo lugar habían conocido a Freddie Burretti, un diseñador de moda amanerado que se especializaba en trajes sastre extravagantes, y al que Bowie llamaba el próximo Mick Jagger porque soñaba con escribirle canciones y llevarlo al estrellato. De algún modo, lo hizo. La banda paralela que ambos formaron, The Arnold Corns, no llegó a mucho, pero Burretti se convirtió en el vestuarista oficial de la nueva etapa. Y en su amante, claro.

Ahí estaba la fantasía de “Moonage Daydream”, uno de los primeros temas que David había compuesto para el siguiente disco: “I’m a mama-papa coming’ for you…”.

Una de esas noches fueron todos al cine. Stanley Kubrick estrenaba La naranja mecánica, la adaptación de esa provocación de alto impacto que había escrito Anthony Burgess en 1962 y que había acribillado la mente de Bowie, ávido lector y adorador de la ciencia ficción. Era un acontecimiento; mejor aún, iba a ser un escándalo. Había que ser parte.

Con la sala ya a oscuras, se sentaron. Bowie-Ziggy se concentró en el lenguaje visual, particularmente en el vestuario [un hito de la italiana Milena Canonero]. Era la unión magistral del estilo urbano de Londres con un universo sádico, un ejercicio de estilo –tipos ultraviolentos que pegan palizas vestidos ¡de blanco!–. Era punk, como el rústico de Iggy, pero elegante, como él. En la pantalla, encontró lo que le faltaba para su metamorfosis futurista: los borceguíes. Bowie giró la cabeza y miró a Mick, Trevor y Woody, absortos en la trama infernal; se los imaginó sobre un escenario, enfundados en ropas de otro mundo creadas por el excéntrico de Burretti, con botas que fueran un cruce entre La naranja mecánica y otro film de Kubrick que lo apasionaba, 2001: Odisea del espacio.

Esa misma semana encargó en Russell & Bromley el calzado para la banda. En el ensayo, se vistieron. Eran cuatro rockeros mutantes, una pintura kitsch sacada de la galaxia. Eran Ziggy Stardust and The Spiders from Mars (las arañas de Marte). I’m the space invader, I’ll be a rock ‘n’ rollin’ bitch for you.

Un fracaso de otro

A David Bowie le gustaba decir que Ziggy Stardust se le había aparecido en sueños. Y quizá fue así, al menos en cuanto a la pose escénica. Pero, en realidad, la idea de que fuese un concepto, un alter ego congruente en todas sus expresiones, le llegó a última hora, incluso con varias de las canciones del álbum ya cocinadas. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars –El ascenso y la caída de Ziggy Stardust y las arañas de Marte– se grabó por etapas, entre noviembre de 1971 y febrero de 1972, como un subproducto de infinitas referencias culturales y personales previas, desde su perpetuo amor por lo extraterrestre hasta una ópera rock en la que había trabajado unos años antes, una epopeya pretenciosa en la que el héroe moría al final.

La primera inspiración para el hecho artístico Ziggy había sido Vince Taylor [también venerado por Joe Strummer , de The Clash], un rocker inglés criado en California, que imitaba a Elvis y había salido al escenario una vez en Francia –ya bastante perturbado, hacia el final de su angosta carrera– vestido con una túnica blanca y gritando: “Soy Jesucristo, soy la resurrección”.

El nombre de pila de la encarnación aludía claramente a Iggy Pop –fonética comprobatoria–, el cantante que lo obsesionaba porque, como observó el fotógrafo y mánager Leee Black Childers en el libro Please Kill Me: The Uncensored Oral History of Punk, de Gillian McCain y Legs McNeil: “Bowie quería encarnar la realidad del rock and roll que vivía Iggy, pero sabía que nunca iba a poder, porque él era un estudiante de arte del sur de Londres, mientras que el otro era un auténtico callejero de Detroit”. En tanto que el apellido [Stardust: polvo de estrellas], que englobaba su amor por el glamour y el brillo, había salido de otro de sus outsiders favoritos, The Legendary Stardust Cowboy, nacido como Norman Carl Odam, un texano embelesado con el espacio exterior que en 1968 había grabado el hit “Paralyzed” y era considerado un pionero del psychobilly.

Pero en su deconstrucción más analítica, la nueva identidad era una protección, una armadura para el ego herido del músico que le temía intensamente al abismo –había crecido con un medio hermano esquizofrénico–, ya sumaba cuatro discos fallidos y la sola noción de un nuevo revés lo torturaba. Ziggy Stardust era una carnada: si fracasaba, no sería Bowie, sería el otro.

Mesías postapocalíptico

Para la grabación, el artista prohibió las drogas; solo cerveza podía ingresar a los estudios Trident. El álbum salió a la venta el 16 de junio (mañana se cumplen 50 años). La apertura, el desesperado track “Five Years”, trae noticias del fin del mundo; la sociedad se desintegra y la gente entra en pánico. Pero no temáis, porque aquí está Ziggy, el redentor del rock, un salvador magnético que le habla a la masa adolescente y trae promesas de una nueva era, hasta que finalmente muere víctima de su propia arrogancia (“making love with his ego”), a manos de sus seguidores. Un constructor mesiánico postapocalíptico perfecto.

Bowie siempre se negó a considerar The Rise and Fall… como un trabajo conceptual. Más bien, le parecía un disco con tres canciones conceptuales (“Ziggy Stardust”, “Lady Stardust” –una de las baladas más sublimes de su carrera– y “Star”), “porque hablan de la misma persona”, decía, y “unos cuantos temas más que funcionan bien juntos”.

La portada muestra a Ziggy solo, con un mono diseñado por Burretti y botas Kansai Yamamoto con plataforma, una Gibson Les Paul atravesada hacia el costado derecho del cuerpo y la pierna izquierda flexionada, en alto. La instantánea original, del fotógrafo Brian Ward, fue tomada en la puerta de una famosa casa importadora de pieles, K. West, en el número 23 de Heddon Street, Londres. En la misma semana del lanzamiento, llegó un telegrama a la discográfica, RCA: “Trabajamos con una clientela de gran reputación, personas alejadas del mundo de la música pop que ciertamente no desean ser asociadas con el Sr. Bowie”. Muy a pesar de la empresa, el lugar terminó convirtiéndose en un desfile constante de fans que querían retratarse frente a esa puerta verde... y ser asociados con el Sr. Bowie.

El héroe de la otredad

El ascenso de Ziggy Stardust fue el 5 de julio de 1972, la noche en que Bowie, Ronson, Bolder y Woodmansey, vestidos como cuatro marcianos glam, destilaron sexualidad y tocaron “Starman” en el programa Top of the Pops, de la BBC. La caída fue el 3 de julio del año siguiente, en el Hammersmith Odeon, cuando el músico tomó el micrófono y anunció que ese era su último show y la gente no entendía si hablaba Bowie o Ziggy o ambos/el mismo.

Ese instante crucial del primer alter ego (después vendrían Aladdin Sane y The Thin White Duke –el Duque Blanco–) fue revisitado por el director Todd Haynes en el film Velvet Goldmine (1998), en el que un cantante melodramático predice y finge su propia muerte sobre el escenario.

En estas cinco décadas, Ziggy Stardust –la creación con la que Bowie no solo se corrió del sonido acústico para incendiarse de rock, sino también se volvió un héroe cultural y un símbolo de la otredad, de lo diferente– dejó rastros de transtextualidad en incontables obras. Su legado se adivina en el álbum Transformer, de Lou Reed (de fines de 1972); en Castor, el personaje que Michael Sheen compuso para la película Tron: El legado (Joseph Kosinski, 2010), y hasta revivió en portugués para la banda de sonido de Vida acuática (Wes Anderson, 2004), grabada por el músico popular brasileño Seu Jorge.

En 2017, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos ordenó la conservación de The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars en el Registro Nacional de Grabaciones, por considerarlo una pieza “cultural, histórica y artísticamente significativa”.

“Yo también me enamoré de Ziggy”, le dijo Bowie a la revista Rolling Stone, tres años después de la caída de su gran personificación. “Era bastante fácil obsesionarse día y noche con esa identidad. Aunque lo maté esa noche en el escenario, el maldito no me dejó tranquilo por años. En ese momento, yo era Ziggy Stardust. A David Bowie lo había tirado por la ventana”.

Temas

Otras noticias de David Bowie

Últimas Noticias

Ahora para comentar debés tener Acceso Digital.

Iniciar sesión o suscribite