Tolstói piensa ante el Mar Negro en la guerra y la paz

- 4 minutos de lectura'

Fue en las costas del Mar Negro, sobre el que se recuestan Ucrania y Rusia, donde “nacieron esos dos hermanos siameses llamados ‘civilización’ y ‘barbarie’”, anota el historiador Neal Ascherson en un libro sobre el nudo geográfico que hasta hace semanas costaba localizar en el mapa y hoy se repite, ubicuo, por razones de peso mayor, en todos los diarios y pantallas. La dicotomía surgió cuando colonos griegos entraron en contacto con los nómades escitas, que hablaban un lenguaje incomprensible para los recién venidos. El término “bárbaro”, que en un principio aludía al simple extranjero, se tiñó rápido de desprecio. Ya Herodoto buscó convencer a los atenienses de que su sentido de superioridad era ficticio. Tomada al pie de la letra, la oposición sirvió para conocidas aberraciones a lo largo de la historia occidental. El bárbaro siempre es el otro.

"La Guerra de Crimea (1853-1856), una de las disputas bélicas más feroces del siglo XIX, puede vincularse a otro dúo terminológico: la guerra y la paz"

En El Mar Negro. Cuna de la civilización y la barbarie, que va de aquellos tiempos remotos a Boris Yeltsin (la obra es de los años noventa), Ascherson realiza un periplo topográfico puntuado de detalles históricos y arqueológicos, napas que vuelven esa zona una versión en miniatura del curso de la humanidad. Contra todo, apenas se alude a la Guerra de Crimea (1853-1856), una de las disputas bélicas más feroces del siglo XIX que –de manera más secreta– puede vincularse a otro dúo terminológico: la guerra y la paz. Las razones de aquel conflicto se atribuyen al expansionismo ruso, la decadencia del Imperio otomano y el temor de Europa, en especial los aliados franceses e ingleses, de que el imperio zarista se instalara en lo que hoy es Turquía. La Guerra de Crimea podría servir como espejo histórico del presente, pero estas líneas se detendrán en el hecho de que en ella participó un tal Lev Tolstói.

Cuando las tropas europeas llegaron a la península para respaldar a los otomanos, en septiembre de 1854, Tolstói pidió ser enviado al frente. Ya había estado en el ejército como oficial del estado mayor en el Danubio y en Bucarest, donde no había tenido acción, algo que sí encontraría en Sebastopol, la ciudad del Mar Negro donde se encontraba la vital base naval rusa. “El 27 tuvo lugar algo grande y glorioso en Sebastopol –le escribió a su tía Tatiana un año más tarde de llegar, poco después de que en agosto de 1855 un ataque enemigo obligara a las fuerzas rusas a batirse en retirada del núcleo urbano–. Tuve la fortuna o la desgracia de llegar a la ciudad justo el día del asalto, de modo que asistí a la acción e incluso participé como voluntario […]. Lloré cuando vi la ciudad en llamas y las banderas francesas sobre nuestros bastiones; fue algo muy triste”.

La carta consta en Correspondencia (Acantilado). En una nota al pie un coronel se queja sobre el joven conde: “Muere de ganas de sentir el olor de la pólvora, pero solo fugazmente, como partisano, ahorrándose las dificultades y las privaciones que conlleva la guerra. Se pasea por todos lados como un turista, pero en cuanto se da cuenta de dónde están los disparos, aparece en el campo de batalla; terminado el combate, vuelve a pasearse a su gusto”.

Tolstói, en todo caso, aprovechó su presencia en el escenario bélico para espiar en favor de su propia literatura. Casi de inmediato, entre ese 1855 y el año siguiente, publicó los tres cuentos que integrarían Relatos de Sebastopol. Esas estampas cambiarían de manera decisiva la forma de enfocar narrativamente la calamidad: el combate o la descripción cruda de soldados heridos y mutilados, pero también la percepción absurda del enfrentamiento y la crítica de los mandos repercutiría en toda una filiación de novelas (de Sin novedad en el frente a El fin del desfile, de Ford Madox Ford). Pero importa más el efecto en el propio Tolstói: Guerra y paz (1869) transcurrirá cronológicamente antes –en tiempos de la invasión napoleónica a Rusia, aunque la acción se extienda medio siglo–, pero abrevará en sus observaciones directas en Crimea, además de desplegar conceptos sobre la historia y la verdad que ya se detectaban en esos cuentos principiantes.

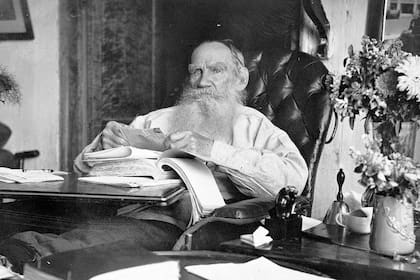

Aquel conde veinteañero y el narrador total de Guerra y paz se convertirían, después de una crisis espiritual, en un anarquista cristiano que, ya anciano y desde su finca de Yásnaia Poliana, marcaría con sus ideas de no resistencia, entre tantos, a Gandhi. No hace falta subrayar qué opinaría de los crímenes –más que las barbaries– de hoy.