Clase media: ¿mito, realidad o nostalgia?

A la vista de todos, se está produciendo un fenómeno que, por temor a nombrarlo o siquiera pensarlo, hemos vuelto en apariencia, solo en apariencia, invisible. Nos asusta y nos abruma porque es una viga estructural de nuestro inconsciente colectivo que creíamos indestructible. Un lugar donde siempre volver y resguardarse ante cualquier nueva vicisitud. Una especie de seguro o de búnker que protegía nuestra conciencia comunitaria. Estaba hecho de un conjunto de rasgos, códigos y valores que nos expresaban como grupo, ante los demás y frente a nosotros mismos.

Con frecuencia nos descubríamos como una tribu abrazada para adorar una imagen de sí misma que la enorgullecía. Tenemos que ser conscientes de que ese ADN del ser nacional, inmodificable por definición, ha entrado en riesgo.

Una peligrosa mutación genética podría estar produciéndose en la estructura social argentina. Después de castigarla a lo largo de las décadas, se ha logrado doblegar la histórica resistencia de ese preciado tesoro que nos mantenía en eje.

A pesar de haberlo creído resiliente hasta el infinito, o quizá por ello mismo, el imaginario de una sociedad de clase media como rasgo identitario fundante del ser nacional está resquebrajándose. Lo que es peor: podría, exhausto y agobiado por la desaprensión con la que fue tratado, y maltratado, tantas veces, durante tanto tiempo, finalmente romperse.

Estamos pasando de la añorada cohesión del pasado a una fragmentación extrema. La complejidad se apropia así de la configuración fisonómica que nos representa como conjunto. La imagen que se delinea resulta novedosa, ajena, impropia. El todo y las partes se han disociado y no podemos encontrar cuál es el hilo conductor que los une y los explica.

Hoy ya no sabemos qué somos ni quiénes somos. Nos hemos quedado sin referencias ni patrones que nos permitan construir sentido. El espíritu gregario se licúa y se desvanece porque escasea lo común y brotan las diferencias económicas, sociales, culturales y generacionales.

El antes y el ahora dominan la discursividad, como si se tratara de dos mundos separados por un abismo. Lo que para los tiempos de la historia es apenas un suspiro, para la mirada actual resulta una eternidad. Los años 80, tomados de manera unánime como referencia emblemática, más que el pasado, lucen como una era que los jóvenes nacidos y criados en la poscrisis 2001/2002 juzgan como un objeto de análisis propio de la arqueología. Una Argentina de la que escucharon hablar, pero cuyo estilo de vida no solo no experimentaron en nada, sino que consideran de imposible retorno. Ese país, para ellos, nunca existió.

Es más: ponen fuertemente en duda que la citada concepción de sociedad de clase media pudiera tener algo que ver con la realidad. Al menos con la que ellos conocen y la que proyectan a futuro. Ubican esa concepción más cerca del mito que de los hechos fácticos. Una narración que ilumina la memoria de sus padres y abuelos.

Los adultos, por el contrario, saben que no es así. Que fue algo bien cierto. Y por eso hoy viven en un profundo desamparo simbólico. Se miran al espejo con asombro y distancia sin poder reconocerse, como si estuvieran tratando con un otro desconocido. Resultan extraños hasta para ellos mismos.

El golpe de la recesión

En nuestra investigación cualitativa del mes de junio, basada en 10 focus groups en las principales ciudades del país, quisimos comprender, entre otras cosas, de qué manera la profunda recesión del primer semestre de este año –magnitud 2002– estaba afectando los hábitos, las costumbres, los deseos y los ideales colectivos.

Encontramos un emergente que nos consternó. Pretendíamos relevar qué tan magullada estaba esa armadura debajo de la cual, una y otra vez, resistió la idiosincrasia nacional. Fuimos, como tantas otras veces en el pasado, a preguntar por la identidad de clase media que, en hipótesis, nos aunaba.

La respuesta que volvió de los entrevistados fue contundente, triste, lacerante. Solo hablaron de pobreza. De distintos gradientes de marginalidad y restricción. Esa sociedad de clase media, real o percibida, que funcionaba como un espacio simbólico de encuentro donde nos sentíamos contenidos y protegidos, ya no era una construcción dominante. Por el contrario, ganaba peso y densidad explicativa un nuevo concepto aglutinante: “el empobrecimiento”.

Explícitamente señalaban que, de una u otra manera, todos habíamos bajado, como mínimo, un escalón. Y que, para algunos, ya no había más donde bajar. Pobres que duermen en la calle; pobres que tienen techo, pero saltean comidas; pobres que tienen comida, pero a los que les cuesta enviar a los chicos a la escuela; pobres con trabajo.

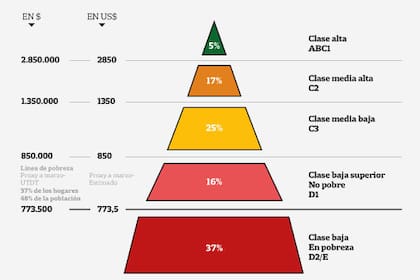

La pobreza como campo semántico se cargó de matices y distinciones. Un hecho propio de un grupo expandido, agigantado, en poco tiempo. Ya no todo es lo mismo. Difícilmente podía serlo, cuando abarca a cerca de la mitad de la población y al 37% de los hogares. Arriba de ese gran corpus se ubicaban la “clase media achicada” y la “clase alta recortada” de todo el resto.

A fin de confirmar, refutar o matizar este shockeante hallazgo, decidimos trabajarlo más en detalle. Realizamos otros 10 focus groups con el mismo alcance, solo enfocados en el tema clases sociales. Indagamos sobre aspectos económicos, pero también culturales, educativos. Repasamos hábitos y costumbres, así como valores, ideales, hitos e íconos. Los concluimos el 30 de julio y todavía estamos procesando y analizando sus resultados.

Fueron conversaciones de más de dos horas de nuestro equipo de sociólogos y antropólogos indagando entre las personas convocadas únicamente sobre este tema.

Los primeros resultados no solo confirmaron la hipótesis, sino que la acentuaron. Como elemento organizador, para la gran mayoría, la identidad de clase media es un imaginario colectivo que ya no explica quiénes somos.

Sucede que, en la percepción generalizada, ese sujeto gregario en la práctica está en acelerada contracción y transformación. Se reduce, se comprime, se acota. Para varios, directamente ya no existe. Especialmente si de lo que se está hablando es de aquellos registros de los años 80 y parte de los 90, cuando sus integrantes podían ahorrar, proyectar, comprar una casa, vacacionar de manera previsible, crecer, progresar sobre la base del esfuerzo, educar a sus hijos y dejarles un legado patrimonial y moral.

Flotaba entre los nuevos entrevistados la idea de una degradación en etapas que terminó siendo transversal, tocando, de una u otra manera, a casi todos.

Se valida así el nuevo significante del “empobrecimiento” como un elemento explicativo que adquiere centralidad y gana densidad.

Con solo mirar los datos básicos de la economía era posible imaginar y prever este desenlace. El PBI cayó 5% entre 2011 y el primer trimestre 2024. El consumo de productos básicos tuvo un derrotero todavía mucho peor. Entre 2011 y el primer semestre de este año, cayó 16% en volumen. Lo que equivale a un -29% per cápita. Si bien este es el arco de tiempo más reciente que especifican, el punto de referencia de base se ubica en la década del 80.

El punto es que ahora son las personas de a pie, no los economistas, los políticos o los técnicos, las que observan y sienten el deterioro progresivo que fue minando las bases culturales y sociales de nuestra cotidianeidad.

Lo describen como un proceso de largo alcance que tiene como primer hito central y estructurante la gran crisis del fin de la convertibilidad.

Luego, en la recuperación 2003-2007 se produce una reconfiguración del pacto ciudadanos-gobierno. El valor de los proyectos de largo plazo como eje organizador de la vida cotidiana en aquellos años 80 y buena parte de los 90 fue reemplazado por el consumo y las experiencias del presente. Los goces y las satisfacciones instantáneas, propias de una era donde la vidriera infinita de la tecnología hipertrofió el deseo operaron como un efectivo ansiolítico para mitigar el malestar por la pérdida de horizonte que trajo la poscrisis.

Del sueño de la casa propia al celular, la laptop, la ropa y el viaje como nuevos estímulos sustitutivos.

El segundo hito

Los argentinos indican que el segundo hito fue la pandemia. No es casual. La economía cayó 11% en 2002 y 10% en 2020. Semejantes retracciones en lapsos tan reducidos dejan secuelas traumáticas que solo se aprecian plenamente con el paso del tiempo. Perciben que de ahí en adelante todo empeoró aún más, enfatizando que, en el último año, dicho proceso declinante se aceleró.

Entre el desmadre de la inflación en los últimos meses de 2023 –211% anual– y la recesión del actual –que se agudiza sin que se logre visualizar todavía su final–, la velocidad ya da vértigo. Se siente como si hubiera habido un bombardeo que terminó doblegando toda resistencia posible.

Uno de ellos, técnicamente de clase media baja, lo sintetizó con la frialdad y la incredulidad que generan los shocks. Dijo: “El noticiero me dice que soy pobre, pero todavía no caigo”. Las estadísticas van más rápido que la capacidad de asimilarlas.

Paul Virilio, conocido como el gran pensador de la velocidad, quedó marcado por un hecho que le provocó un shock de conciencia y terminaría moldeando toda su obra: los bombardeos alemanes sobre Nantes, donde su familia intentaba refugiarse. Era septiembre de 1943 y él tenía apenas 11 años. Así lo relataba: “Para un niño, una ciudad es algo eterno. De golpe, todo había caído, exactamente igual que un decorado. Todo se había desplazado, desaparecieron los inmuebles, las perspectivas. Eso era la guerra: la guerra relámpago, la heroización de la técnica para hacer desaparecer la realidad. Lo que me instruyó fue esa repentina transparencia, este cambio del espacio urbano, esta repentina movilidad del inmueble. Esa fue para mí la experiencia fundamental de la velocidad”.

Por ello este filósofo y urbanista francés, lúcido y tan controvertido como profético, dejó, entre tantas, una consigna que en la era de la imagen y la digitalización en la que vivimos tiene plena vigencia: “La velocidad destruye la verdad del mundo”.

La alerta en la que ha entrado la población, frente a la desbordante aceleración de la carencia y la inestabilidad, no distingue poderes adquisitivos. Sin embargo, se agudiza en los sectores medios altos. Y esto también es una novedad. Es como si en una inundación el agua fuera subiendo y estuviera llegando a los pisos más altos. Son los que se ven a sí mismos como más expuestos a la nueva instancia de pérdida, no solo de calidad de vida, sino también de ubicuidad en el entramado común. “Conocidos míos se quedaron sin trabajo y descendieron de clase social”, “estamos en una cuerda floja, viendo qué somos, es algo muy dinámico”, “más allá de las clases altas que no pasan necesidad económica, de ahí para abajo estamos todos en una licuadora”. Frente a la incapacidad de autodefinirse como pertenecientes a las categorías clásicas, intentan hacerlo inventando otras nuevas.

Resurge un viejo significante de los sectores populares, en el que ahora encuentran refugio aquellos que, para el rigor matemático, están en el segundo estrato más alto de la pirámide social: se autodefinen como una nueva “clase trabajadora”. Algunos se nominan más coloquialmente como una “clase remadora”.

Cito textual: “Al desaparecer la clase media, entramos en la clase trabajadora, que es la que sufre todo esto”, “lamentablemente no somos más clase media, somos clase trabajadora llegando a fin de mes”, “somos sin plata, pero educados”, “clase de subsistencia: se puede comer, vivir y tener un hogar”, “como toda la vida fuimos de determinada clase social, intentamos mantener cierto estándar haciendo malabares”. Remarcan que todo lo que tienen es a través del trabajo y el esfuerzo, y que hoy el gran objetivo es “no perder”. Están como en puntas de pie caminando sobre un hielo quebradizo.

Debajo de ellos, en la clase media baja, hay más resignación al percibirse cada vez más lejos de lo que entienden como clase media y más cerca de la pobreza. Si analizamos los ingresos, ese registro hace sentido. En este segmento, al cierre del primer trimestre de 2024 se generaban $900.000 netos por mes por familia y la línea de pobreza era de $773.500. Es decir, estaba riesgosamente cerca. Es por ello que, en la autopercepción, también inventan una nueva categoría: “pobreza intermitente”.

Por encima de ellos, la clase alta. Por primera vez, se anima a despojarse de los pruritos y reconocerse en una situación diferente, y mejor, a la de todos los demás. Eso no los lleva a reconocerse como lo que son, pero sí a manifestar que continúan dentro de los segmentos medios. Afirman que también se están ajustando, pero que, como tienen más resto, se pueden dar ciertos lujos como salir a comer afuera, viajar y seguir comprando indumentaria y tecnología, aunque con mucho más cuidado y precaución.

Son plenamente conscientes de lo que ocurre a su alrededor y eso los condiciona fuertemente. Incluso haciéndolos reflexionar sobre su propia situación y conformándose con una vida que todavía se permite ciertos lujos o gustos, pero es más austera que en el pasado. “Yo me siento millonaria. Tengo un trabajo y me organizo con prudencia. Si bien no soy clase alta, a comparación de cómo están los demás, y sí, soy millonaria”. “Llegamos a fin de mes, tenemos casa, comida, Netflix y prepaga. Nosotros seguimos siendo clase media”.

En su tan sutil como breve ensayo, Lo que estábamos buscando, Alessandro Baricco nos recuerda que “el mito es aquello que dota de un perfil legible a un puñado de hechos” y que “es un fenómeno artificial, un producto del hombre”. Advierte que “confundir lo artificial con lo real es una estupidez” porque “el mito es quizá la criatura más real que existe”.

Ahonda su pensamiento al manifestar que “el gesto con el que grandes comunidades de humanos lograron construir un mito resulta en buena medida misterioso”, porque “difíciles de descifrar son las razones por las que lo hacen y los tiempos que eligen para hacerlo”. Plantea finalmente que “la precisión –y muchas veces la belleza del producto final–, aunada a la impresionante complejidad de causas que la generan –en cada una de las cuales deja su huella la mano artesanal del hombre– otorga a las criaturas míticas una importancia tal que no pocas veces han sido tratadas como divinidades”.

Y concluye el concepto con un señalamiento más que relevante para este momento tan particular que estamos viviendo: “Al construir mitos, los hombres se convierten en algo más de lo que son”. Por eso “donde no hay creación mítica, los humanos se detienen, como paralizados por un hechizo”.

Cuesta determinar exactamente cuándo, pero el primer mito fundante que organizó simbólicamente a nuestra sociedad –”el país rico”– se extravió hace, por lo menos, 50 años. Fue reemplazado por otro, menos ambicioso, pero muy contenedor: la idea de una sociedad donde “todos eran clase media”.

Si ahora también perdemos eso, la pregunta imperiosa, urgente, inquisitiva que debiéramos hacernos, entre la realidad y la nostalgia, es: ¿qué nos queda?

Otras noticias de Comunidad de Negocios

“Es una condición”. El máximo ejecutivo de Bayer dijo bajo qué circunstancia la empresa analizaría un retorno al negocio de semillas de soja

Buena noticia para Milei. Habrá una cosecha récord de 147,9 millones de toneladas y llegarán más de US$36.000 millones

Semana dramática. Una yerbatera sufrió dos incendios en seis días y perdió 120 toneladas

1

1Corrientes lanza un plan de desendeudamiento por más de $130.000 millones para familias y empresas

2

2En medio de una situación asfixiante por la guerra, India le compra de emergencia gas a la Argentina

3

3Fin de una época: la Argentina selló la paz con los fondos buitre que tenían deuda en default de 2001

4

4Con 80.000 personas: Expoagro vivió otra jornada récord y con un aluvión de consultas para invertir en vacas