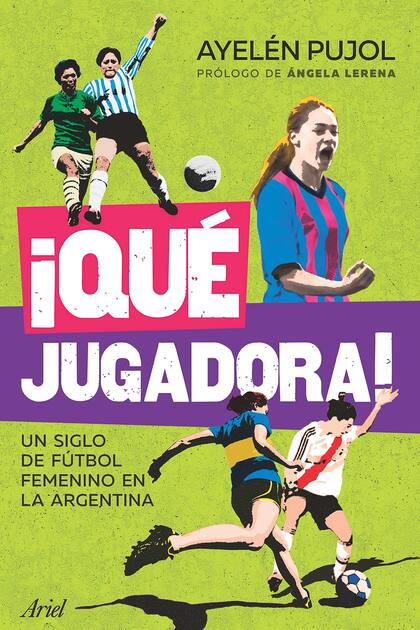

“Esa nena es Maradona”, la historia de un trauma que se convirtió en un libro

La historia del fútbol argentino está escrita y protagonizada por varones. Ellos son desde siempre los términos de cualquier comparación. Amalia Flores es "la Maradona", Estefanía Banini es "la Messi", y así. Este libro viene a ofrecer una nueva paleta de posibilidades: ídolas como Betty García, Elba Selva o Macarena Sánchez, extraordinarias jugadoras que existen y enfrentan todo tipo de obstáculos para seguir entrenando y ser profesionales.

"¡Qué jugadora!" reconstruye un siglo de historia subterránea a partir de las voces de sus protagonistas, las "Carlitos", las "machonas", las "marimacho", las "tortilleras", las "putas". Se zambulle en el archivo, en las coberturas periodísticas de otra época, en las fotos sepia y en blanco y negro; y en el presente a todo color. También en la historia personal de su autora, Ayelén Pujol, ella misma jugadora y cronista deportiva.

Aquí, LA NACION publica el capítulo 2.

"Esa nena es Maradona": un trauma en el origen de esta historia

El día que nací, el 2 de noviembre de 1982, mi papá se fue corriendo de la clínica sin conocerme. En la sala de espera de la Clínica Bruzzone de Monte Grande estaban con él mi tía Liliana, su hermana, y Kika, la madre de ambos. Ellos eran los únicos tres que aguardaban en ese pasillo luminoso que no permitía distinguir la hora, aunque afuera estaba oscuro.

Habían llegado en autos distintos para conocer a la tercera nieta de la familia, aunque todavía nadie sabía que era mujer: mi mamá no había querido que le adelantaran el sexo antes de mi llegada al mundo. "Ya nació. Los felicito. Es una nena", dijo la enfermera. Papá estaba fuera de sí, con el shock pintado en la cara y el silencio en la boca. Eran las 3 de la mañana. No esperó que pasaran ni tres segundos después de esas palabras y huyó. Mi tía intentó frenarlo tomándolo del brazo.

—¿Qué hacés, Eduardo? ¿Adónde vas?

—¡No quiero una hija mujer! ¡No quiero una hija mujer! —gritó enojado—. ¿No entendés?

Papá tenía un hijo de un matrimonio anterior, Fernando, de 15 años, que fue a la clínica a conocerme. Al día siguiente, con él ahí, volvió papá. Entró a la habitación y me miró, pero prefirió no tocarme. Según mi tía, a pesar de todo, mi mamá estaba feliz.

De la clínica nos fuimos a vivir a lo de Kika, que tenía una casaquinta con pileta alejada del centro de la ciudad. Allí se congregaba toda la familia de mi papá: sus dos hermanxs con sus respectivas parejas, mi tía abuela y su pareja, algunos primos y primas lejanos, y vecinas y vecinos del barrio que pasaban siempre por ahí, de visita o a quedarse. La familia decidió que estuviéramos unos días con ellos para que mamá y papá estuvieran más contenidos y acompañados.

En esa casa, yo dormía en la misma habitación que papá y mamá. Él seguía evitando tocarme. Me cuentan que no podía superar el enojo, tal vez porque se sentía traicionado.

Me enteré de esta historia cuando tenía 25 años por mi mamá. Recuerdo que cuando me dijo: "Tu papá se fue de la clínica cuando naciste", la miré sin saber qué contestar, qué sentir o qué pensar. Se me revolvió el estómago, se me detuvo el cerebro. Cambié de tema como pude. No quería hablar de eso ni saber nada más. Hoy no recuerdo dónde estábamos y tampoco por qué surgió el tema. Lo cierto es que, hasta que no lo supe, no entendía por qué siempre había tenido comportamientos a primera vista inexplicables y deseos que no parecían tener anclaje en nada conocido. No sabía por qué, por ejemplo, jugaba al fútbol de manera obsesiva desde que tengo uso de razón. Hay fotos mías alrededor de una pelota desde que tengo 2 años. Yo quería dedicar mi vida a jugar al fútbol, pero no lo hice por la mirada (reprobatoria) de los demás. Una chica en un rol de hombres era un escándalo. Sobre todo si lo hacía bien.

"¡Qué jugadora! Un siglo de fútbol femenino en la Argentina", lleva el prólogo de Angela Lerena

Extrañamente, papá no era futbolero. A pesar de eso, de vez en cuando iba a la cancha con Fernando a ver jugar a River. Mis recuerdos de él y el fútbol se reducen a dos imágenes.

Una es de 1990, cuando vivíamos en Valle Hermoso, Córdoba, a donde nos habíamos mudado para tener una vida más tranquila. Papá había invitado a casa a un grupo de amigos a mirar el Mundial. Para esa época, ya era crítico con Diego Maradona. Los demonios de Diego le generaban un odio visceral: a papá nunca le gustaron los rebeldes. Tal vez eso haya sido lo que nos distanció.

Aquel día vi por primera vez jugar a Maradona. Papá seguía el partido con pasión agonizante. Junto con sus amigos, monopolizaban la tele de 20 pulgadas, un aparato gris con perilla para cambiar de canal. A mí no me interesaba el fútbol profesional y estaba jugando a la pelota en el patio cuando los gritos me sorprendieron. Al acercarme al living, vi a seis borrachos vociferando delante del televisor empujados por una pasión desenfrenada. A uno de ellos, que era ruludo, gordo y con barba larga, le salía saliva de la boca de la excitación. Papá no paraba de insultar a Maradona. Decía —y lo sigue diciendo— que Alonso era mil veces mejor.

Mi otro recuerdo es de la única vez que jugué con él a la pelota. También fue en Córdoba, en el patio de la misma casa, otro día soleado. Yo vivía el instante con una felicidad plena porque lo había esperado durante mucho tiempo. Nos hacíamos pases, él con la derecha y yo con la zurda —mi pierna más hábil—, hasta que cometí un error insólito: no sé por qué, pisé la pelota, caí de boca al piso y me partí un diente. Cuando me miro al espejo todavía veo el hueco en mi paleta izquierda, una huella del vínculo difícil con mi padre.

Después, cuando yo tenía 6 años, Fernando murió en un accidente de tránsito: iba solo al volante, se quedó dormido y chocó contra un micro. Tenía 21 años. Desde entonces, papá pareció perder las ganas de vivir. Me convertí en hermana mayor. Andrés, dos años más chico, al principio me seguía, pero pronto nos convertiríamos en feroces competidores. Íbamos juntos a los partidos del barrio en Monte Grande, donde volvimos a asentarnos tras cinco años en Córdoba, y yo era la única nena que jugaba. Para Andrés y para mí, el fútbol era el centro de nuestras vidas: eran pocas las horas del día que no estábamos jugando.

En el "pan y queso" siempre me elegían primero. El acuerdo tácito con los chicos del barrio era que Andrés y yo jugáramos en equipos contrarios. Las veces que conformamos dupla en el ataque —yo como enganche, él como puntero derecho— terminamos a las piñas porque él no soportaba mis observaciones. "¿Quién te pensás que sos, pendeja de mierda?", me gritaba.

Yo no me bancaba tener de compañero a un gambeteador rapidísimo que, para mí, siempre hacía una demás y perdía la pelota por morfón. "Dale, comilón, tocala, no sos Orteguita, forro", solía decirle.

Ser rivales nos autorizaba a pegarnos en cada roce, a pellizcarnos para sacarnos la pelota, a barrernos salvajemente, a gritarnos los goles en la cara.

Mientras mis amiguitas juntaban las figuritas de Sarah Kay, yo intentaba llenar el álbum del Mundial de Italia ’90. En las paredes de sus cuartos había fotos de los galancitos de Jugate conmigo; en el mío, en cambio, había un póster del Boca campeón del Apertura 1992. Las chicas del barrio hablaban de lo lindo que era Luis Miguel; mi ídolo, que no me gustaba por lo estético, era el Beto Márcico: lo tenía tan estudiado que era capaz de predecir qué pase iba a dar cada vez que recibía la pelota. Para mí, era el mejor futbolista del mundo y trataba de copiarlo.

Boca era mi equipo, en contra de la voluntad de papá —que era de River— y en consonancia con la de mi mamá. Obligué a Andrés a ser bostero.

Yo era buena jugando a la pelota y me gustaba. Era también un poco cruel: si a Andrés le dolían las patadas, lo trataba de llorón, de maricón. Además, todo el tiempo le hacía notar que yo lo superaba en talento. Si estábamos jugando en la calle y pasaba alguien, yo hacía jueguitos. Andrés se enfurecía. Me acusaba de canchera y de que lo hacía para que me miraran, y era cierto.

Durante tres años, la cooperadora de la escuela número 37, la primaria pública a la que íbamos, organizó torneos de fútbol para mujeres y para varones separados. Todavía tengo los trofeos de campeona y de goleadora de quinto, sexto y séptimo grado. En 1994, cuando estaba en sexto, después de ganar mi título me quedé a ver cómo le iba a mi hermano.

Su equipo perdía en una de las canchas de tierra donde se jugaba el campeonato. Al verme detrás del alambrado, su técnico me llamó para que entrara en lugar del mejor amigo de Andrés. Yo ni dudé y salté a la cancha. Hubo un tiro libre a favor nuestro, le pegué de zurda y la clavé al ángulo. Todavía hoy Adrián, el chico que salió, cuenta esta anécdota con algo de tristeza.

Aquella tarde mi papá había ido a vernos. Mi hermano también recuerda aquel día. Me contó que en un momento el entrenador del equipo rival —otro grado de la misma escuela— había mandado a una nena a que me pegara y que papá se sacó: se arrimó a él, lo puteó de arriba abajo mientras le pegaba piñas al alambrado que los separaba y lo desafió a pelear cuando terminara el partido.

Para Andrés y para mí, la escena resulta extraña: nunca habíamos visto así a papá. Yo eso me lo perdí, pero al final de la jornada, cuando lo fui a saludar con la alegría de haber ganado, lo vi contento, orgulloso. Se sonreía satisfecho cuando otros padres lo felicitaban por mi desempeño.

En la escuela todos me conocían como "la que juega al fútbol". A mí me gustaba esa popularidad: una vez, los padres de mis amigos del barrio me hicieron jugar en su equipo —y me rodearon para festejar un gol mío—. En otra ocasión, un compañero de escuela a quien no conocía me reconoció en la calle: "Esa nena es Maradona", le dijo a su mamá. Cuando terminé la primaria, un papá de la escuela que estaba fascinado con mi forma de jugar les ofreció a mi mamá y mi papá llevarme a probar al club San Martín de Burzaco, que por entonces disputaba el torneo de la AFA.

Tengo recuerdos nublados de aquel día. Sé que pasó por casa a buscarme con su auto, que en el camino me contó que el DT José "Pepino" Borello había sido ídolo de Boca en la década del cincuenta y que llegamos al predio.

Borrello era un señor pelado, que parecía sumamente viejito para mis jóvenes 13 años. De la práctica, me acuerdo que fue agotadora. El físico no me daba y todas las otras chicas eran más grandes. La cancha me parecía gigante. Tiraba pases y me quedaban cortos. Al final, Borrello se acercó y nos dijo: "Tenés condiciones, piba, pero sos chiquita. Volvé el año que viene y vemos". Nunca regresé.

Dejé de jugar a los 14 o 15 años porque temía que me consideraran lesbiana. A pesar de la felicidad que me deparaba jugar bien, en la adolescencia el fútbol me resultó problemático. Me hacía mal que me dijeran "machona". Era una agresión que me angustiaba. Dejé la práctica y ni siquiera me permitía patear en el patio de mi casa. Estudié Periodismo Deportivo para canalizar lo que —hoy lo tengo claro— es mi pasión, mi vocación. Trabajé de eso durante once años en las redaccionesde Clarín, ESPN, Infobae y el diario Perfil.

Volví a jugar al fútbol de adulta. Incluso, con la excusa de una crónica, hice una prueba en Platense, un equipo de Primera División del fútbol femenino de la AFA, y quedé: me gané la oportunidad de ser parte del plantel, aunque después decidí que era mejor ser futbolista amateur. Aparte, no me gustaba que me hicieran jugar de lateral izquierda. Creía que estaba para más. A esa altura, además, mi vagancia era más fuerte. No iba a tolerar la exigencia de los entrenamientos y me di cuenta de que disfrutaría más si jugaba solo para divertirme. Aunque, para ser sincera, en esa época también me pesaban muchos prejuicios.

Creo que jugué —y juego— al fútbol para llamar la atención de mi padre, en un intento por armar un Edipo que, desde el inicio, fue dificultoso. Me parecía que si jugaba al fútbol —del mismo modo que en el jardín jugaba a los bloques con los varones y me vestía con la ropa que me pasaba mi primo—, quizás me parecería más a ese varón que papá había querido.

Más notas de Literatura y deportes

Más leídas de Deportes

Scaloni sube la vara. Quiénes son los que necesitan mejorar en 2025 para no quedar abajo de la selección

Con movimientos. Así quedó la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas, tras la fecha 12

Detalles. Final de la Copa Sudamericana 2024: cuándo se juega el partido Racing vs. Cruzeiro

Arde la Fórmula 1. Qué tiene que pasar para que Verstappen levante en Las Vegas su cuarta corona