El recuerdo del día que no me animé a decirle a Fontanarrosa quién era, en la vuelta después de ¿dos años de vacaciones?

Emergemos de la pandemia empeñados en recuperar las cosas de la vida de antes que más nos gustaban: la Feria, sin duda, era una de ellas

- 7 minutos de lectura'

Mi cabeza de lector empedernido siempre sucumbe a asociar los hechos de la realidad con los títulos de los libros que he leído. Hace dos años que nuestras vidas están condicionadas, establecidas, cercadas y confundidas por los alcances de la pandemia. Y cada vez que la cifra toma forma en mi cabeza, ese “dos años” se me transforma en el Dos años de vacaciones de la novela de Julio Verne. Ese es, pero sin los signos de interrogación, el título de una de las novelas de Verne que más me gustaba leer cuando era chico. Apenas por detrás de La vuelta al mundo en 80 días y 20.000 leguas de viaje submarino.

En realidad poco han tenido que ver estos últimos dos años de nuestras vidas con la idea de unas “vacaciones”. Han sido más bien un lapso enrarecido, donde la demolición de nuestra vida anterior nos dejó nadando en las aguas confusas de no saber dónde estamos ni hacia dónde nos dirigimos. Bueno, bien mirado, tampoco los personajes de la novela de Julio Verne pasan dos años demasiado festivos, salvo que atravesar la experiencia de naufragar con otros 13 estudiantes en una isla perdida en el Pacífico Sur pueda considerarse una experiencia turística.

Emergemos de estos dos años como podemos, intentando no haber perdido demasiado en el camino, y empeñados en que la vida de aquí en adelante se parezca todo lo posible a lo que más nos gustaba de la vida que llevábamos antes. Y la Feria del Libro, sin duda, era para muchos de nosotros una de las cosas que más nos gustaba.

Como tantas cosas hechas por los seres humanos, la Feria tiene un montón de significados simultáneos. Para las editoriales y las librerías que participan implica la posibilidad de vender un montón de libros, ni más ni menos. Para muchos de sus visitantes, esos que no son lectores asiduos, ni compran libros a menudo, la Feria (con sus multitudes, sus luces y su atmósfera tan atractiva como caótica) es LA gran ocasión anual de recorrer estanterías, tantear mesas de saldos, hojear ejemplares y comprar libros. Eso que los lectores frecuentes hacen todo el año en sus librerías habituales, los lectores esporádicos lo hacen en la Feria. Los pesimistas dirán “qué mal que no lo hagan todo el año”. Los optimistas diremos “qué bueno que por lo menos lo hacen en la Feria”.

La Feria es también un enorme escenario al que se encarama la coyuntura política: desfilan por sus salas y pasillos figuras políticas y personajes mediáticos cuya proximidad con los libros en general y la literatura en particular no es, necesariamente, demasiado fecunda. Pero sucede que la Feria otorga, llegado el caso, un status de legitimidad intelectual valioso, deseable. Claro: así como se vuelve importante, para estos personajes numerosos, apropiarse de esa visibilidad, también les es clave evitar, en la medida de lo posible, que sus rivales usufructúen esa tribuna selecta. Por eso la historia de la Feria está llena de intentos de lo que hoy llamaríamos “cancelación”: indignados diversos que se escandalizan porque se le permite a Sutano o se la autoriza a Mengana a paladear las mieles de esas salas sacrosantas de la cultura libresca por las que se pasearon -porque eso también es verdad- algunas de las personas que mejor literatura han escrito, aquí y en el resto del mundo, a lo largo de las últimas décadas.

Todo eso: ventas acrecidas, curiosos infrecuentes, plumas inolvidables, advenedizos desvergonzados, bibliófilos insomnes y escenas de pugilato caben en la Feria del Libro de Buenos Aires.

Pero ya que los he sumergido en esta bitácora de usos múltiples de la Feria del Libro, permítanme referirme al uso que a mí más me gusta.

Un arte solitario

El de los libros es un arte solitario. A diferencia de lo que sucede con la música, la danza o el teatro, la literatura reserva espacios y tiempos muy distantes entre las dos puntas que participan de la edificación de un libro. Quien lo escribe suele hacerlo en soledad. Y lo mismo suele suceder con quien lo lee. Actividades íntimas, introspectivas, la lectura y la escritura son experiencias intelectuales y sentimentales que se ejecutan en privado. Escritores y lectores no nos encontramos frente a frente, cara a cara, casi nunca. La Feria es una de las pocas excepciones a esa regla. Un autor brinda una charla y los lectores tenemos la oportunidad de preguntarle cosas vinculadas a su proceso creativo, a los pasos que siguió para construir un libro que nos ha conmovido, a su propio itinerario lector. Se organiza una firma de ejemplares y los escritores tenemos la opción de encontrarnos con las personas que nos han leído. Escudriñar sus expresiones, escuchar sus comentarios, las impresiones que les dejó leer lo que, tiempo atrás, nosotros escribimos.

Lo que más me gusta a mí de la Feria es eso: la posibilidad de escudriñar, aunque sea fugazmente, quién está al otro lado del libro que leímos o escribimos.

Cuidado: eso de ponerle rostro a ese querido desconocido que escribió o leyó con nosotros es una experiencia que conlleva sus riesgos. Tenerse frente a frente puede echar por tierra las más sólidas idealizaciones. ¿Qué pasa si esa persona que, cuando escribe, nos conmueve con su sensibilidad o nos deslumbra con su inteligencia, en persona resulta ser alguien insulso, anodino, falto de brillo? ¿Qué sucede si nuestros lectores, cuando los tenemos delante, evidencian haber entendido poco y nada de lo que quisimos decir cuando escribimos? Como en todo encuentro cara a cara, corremos el riesgo de sentir que hemos sido víctimas de una cruel impostura. Encontrarse es, también, exponerse. Y exponerse es arriesgarse.

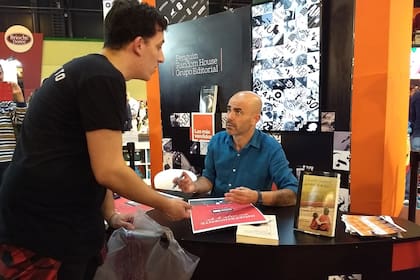

Y hablando de riesgos, mi experiencia como escritor en la Feria me ha enseñado que hay un riesgo más temible que ese de que nuestros lectores nos malinterpreten: que nuestros lectores, lisa y llanamente, no existan. Pocos espectáculos hay más tristes que un autor sentado en un stand cualquiera, acodado en una mesa junto a la pila intacta de sus libros, esperando que alguien de digne solicitarle un ejemplar dedicado. Pocas imágenes más dolorosas que una autora que, sosteniéndose el mentón entre las manos, contempla el desfile incesante del gentío que apenas vuelve la cabeza a mirar su rostro y la portada de su libro antes de seguir adelante, como quien recorre un zoológico cuyos ejemplares más prometedores están a la vuelta del próximo recodo del sendero.

Soy tu fan

En lo personal soy demasiado tímido como para pedirle a otros autores que me firmen los ejemplares de sus libros. Una sola vez, en una de mis primeras ferias como escritor, mataba el tiempo sentado a una de esas mesas, esperando inútilmente que alguien se apiadara de mí y viniera a conseguir una firma, escuché por los parlantes de la Feria que Roberto Fontanarrosa firmaba ejemplares en Ediciones de la Flor. Tomé una decisión rápida: correr hasta ese stand, comprar un libro y conseguir su firma parecía un modo mucho más agradable que perder el tiempo ahí sentado, esperando a nadie.

Me habían dicho, además, que Fontanarrosa conocía mis cuentos de fútbol, y que le gustaban. Ya fantaseaba con la escena de tenerle el libro, decirle mi nombre y mi apellido y que Fontanarrosa me reconociera, me felicitara, me pidiera que a mi vez le dedicase un libro. Corrí, compré, hice la fila. Pero cuando me llegó el turno me di cuenta de que lo admiraba demasiado como para ponerlo en el aprieto de tener que elogiarme, en el más que probable caso de que no me recordase, o que ese supuesto gusto por mis cuentos fuera una mentira piadosa con la que alguien había intentado levantarme el ánimo. Por eso me limité a tenderle el libro y a elogiar dos o tres de sus cuentos, no necesariamente los más famosos. Él completó mis impresiones con dos o tres observaciones atinadas, que me llevé de recuerdo. Eso, y el hermoso Mendieta que hoy, veinte años después, sigue saludándome desde mi ejemplar de Te digo más… y otros cuentos.

Otras noticias de Arte y Cultura

- 1

El director del Museo de Bellas Artes actúa en “Queer”, la adaptación de la novela del ícono contracultural William Burroughs

- 2

Murió Beatriz Sarlo a los 82 años

- 3

“Blackwater”: la saga matriarcal de terror gótico que es un fenómeno global

- 4

El legado de Beatriz Sarlo se define entre el exmarido y los discípulos de la intelectual