Votad por Lindbergh o votad por la guerra. Junio de 1940 - octubre de 1940

Así comienza la genial novela del premio Pulitzer que inspiró a los creadores de The Wire para la nueva producción de HBO; una historia que puede leerse con paralelismos a la actualidad

El temor gobierna estas memorias, un temor perpetuo. Por supuesto, no hay infancia sin terrores, pero me pregunto si no habría sido yo un niño menos asustado de no haber tenido a Lindbergh por presidente o de no haber sido vástago de judíos.

En junio de 1940, cuando se produjo el primer sobresalto –la nominación, por parte de la Convención Republicana en Filadelfia, de Charles A. Lindbergh, el héroe norteamericano de la aviación y de fama internacional, como candidato a la presidencia–, mi padre tenía treinta y nueve años, era agente de seguros y tenía una educación de enseñanza media elemental, con unos ingresos de algo menos de cincuenta dólares a la semana, cantidad suficiente para pagar a tiempo las facturas básicas, pero poco más. Mi madre, que había querido estudiar magisterio pero no se lo pudo costear, que al finalizar la enseñanza secundaria había vivido en casa de su familia y trabajado como secretaria en una empresa, que había evitado que nos sintiéramos pobres durante la peor época de la Depresión, administrando el salario que mi padre le entregaba cada viernes con tanta eficiencia como la que mostraba en el manejo de la casa, tenía treinta y seis. Mi hermano, Sandy, alumno de séptimo curso con un talento prodigioso para el dibujo, tenía doce, y yo, alumno de tercero con un trimestre de adelanto –y coleccionista embrionario de sellos, estimulado, como les sucedía a millones de niños, por el filatélico más importante del país, el presidente Roosevelt–, tenía siete.

Vivíamos en el primer piso de una pequeña casa de «dos familias y media» (dos pisos completos en las dos primeras plantas y medio piso en la última planta), en una calle bordeada de árboles y formada por casas de madera con escalinatas de ladrillo rojo en la entrada, cada entrada con un tejado a dos aguas y un jardincillo delimitado por un seto bajo. Habían erigido la barriada de Weequahic poco después de la Primera Guerra Mundial, en unos terrenos agrícolas que se extendían por el borde no urbanizado de Newark, y, en un gesto imperialista, una media docena de calles recibieron los nombres de jefes navales victoriosos en la guerra entre España y Estados Unidos, mientras que al cine del barrio lo llamaron Roosevelt, nombre del quinto primo de FDR y vigesimosexto presidente del país. Nuestra calle, la avenida Summit, estaba en la cima de la colina, un promontorio tan alto como cabe esperar en cualquier ciudad portuaria que no suele alzarse más de treinta metros por encima de las salinas al norte y el este y las aguas de la bahía profunda que se halla justo al este del aeropuerto y que se curva alrededor de los depósitos de petróleo en la península de Bayonne, donde se mezclan con las de la bahía de Nueva York para fluir más allá de la estatua de la Libertad y penetrar en el Atlántico. Si mirábamos hacia el oeste desde la ventana trasera de nuestro dormitorio, a veces el alcance de nuestra visión tierra adentro llegaba hasta el oscuro límite de la vegetación arbórea de los Watchungs, una sierra baja bordeada de grandes fincas y barrios residenciales ricos y escasamente poblados –el extremo del mundo conocido– que se hallaba a unos doce kilómetros de nuestra casa. A una manzana al sur se encontraba la población obrera de Hillside, la mayoría de cuyos habitantes eran gentiles. La linde con Hillside señalaba el comienzo del condado de Union, una Nueva Jersey por completo distinta.

En 1940 éramos una familia feliz. Mis padres eran personas sociables y hospitalarias, sus amigos habían sido seleccionados entre los colegas de mi padre y las mujeres con las que mi madre había ayudado a organizar la Asociación de Padres y Profesores en la recién construida escuela de la avenida Chancellor, adonde íbamos mi hermano y yo. Todos eran judíos. Los hombres del barrio o bien tenían negocios (los dueños de la confitería, el colmado, la joyería, la tienda de prendas de vestir, la de muebles, la estación de servicio y la charcutería, o propietarios de pequeños talleres industriales junto a la línea Newark-Irvington, o autónomos que trabajaban como fontaneros, electricistas, pintores de brocha gorda o caldereros), o eran vendedores de a pie, como mi padre, que un día tras otro por las calles de la ciudad y las casas de la gente iba vendiendo sus géneros a comisión. Los médicos y abogados judíos, así como los comerciantes triunfadores que poseían grandes tiendas en el centro de la ciudad, vivían en casas unifamiliares en las calles que partían de la vertiente oriental de la colina donde estaba la avenida Chancellor, más cerca del parque Weequahic, con sus prados y árboles, ciento veinte hectáreas de terreno ajardinado cuyo estanque con botes, campo de golf y pista de carreras de caballos trotones separaba la sección de Weequahic de las plantas industriales y las terminales de carga que se sucedían a lo largo de la Ruta 27 y el viaducto del Ferrocarril de Pensilvania al este de esa zona, el floreciente aeropuerto más al este y el mismo borde del continente todavía más al este, los depósitos y muelles de la bahía de Newark, donde se descargaban mercancías procedentes del mundo entero.

En el borde occidental del barrio, el extremo sin parque donde vivíamos, residía algún que otro maestro de escuela o farmacéutico, pero por lo demás pocos eran los profesionales entre nuestros vecinos más cercanos y, desde luego, allí no vivía ninguna de las prósperas familias de empresarios o fabricantes. Los hombres trabajaban cincuenta, sesenta, o incluso setenta o más horas a la semana; las mujeres lo hacían continuamente, con escasa ayuda de aparatos ahorradores de esfuerzo, lavando la ropa, planchando camisas, remendando calcetines, dando vuelta a los cuellos, cosiendo botones, protegiendo las prendas de lana contra la polilla, puliendo muebles, barriendo y fregando los suelos, lavando las ventanas, limpiando los fregaderos, las bañeras, los lavabos y los fogones, pasando el aspirador por las alfombras, cuidando de los enfermos, yendo a la compra, cocinando, dando de comer a los parientes, aseando armarios y cajones, supervisando las tareas de pintura y las reparaciones domésticas, preparándolo todo para las prácticas religiosas, pagando las facturas y llevando las cuentas de la familia, al mismo tiempo que se ocupaban de la salud, la ropa, la limpieza, los estudios, la nutrición, la conducta, los cumpleaños, la disciplina y la moral de sus hijos. Unas pocas mujeres trabajaban con sus maridos en las cercanas calles comerciales, ayudadas por sus hijos mayores al salir de la escuela y los sábados, repartiendo encargos y ocupándose de las existencias y la limpieza.

Israel aún no existía, seis millones de judíos aún no habían dejado de existir, y la relación que tenía con nosotros la lejana Palestina era un misterio para mi

El trabajo, más que la religión, era lo que, a mi modo de ver, identificaba y distinguía a nuestros vecinos. En el vecindario nadie llevaba barba ni vestía al anticuado estilo del Viejo Mundo, y nadie usaba kipá ni en la calle ni en las casas que solía visitar con mis amigos de la infancia. Los adultos ya no realizaban las prácticas externas, reconocibles, de la religión, si es que la practicaban en serio de alguna manera, y, aparte de los tenderos más viejos, como el sastre y el carnicero kosher (y los abuelos achacosos o decrépitos que se veían obligados a vivir con sus vástagos adultos), casi nadie del barrio hablaba con acento. En 1940, los padres judíos y sus hijos que vivían en el rincón sudoeste de la ciudad más grande de Nueva Jersey hablaban entre ellos en un inglés norteamericano que se parecía más a la lengua hablada en Altoona o Binghamton que a los dialectos que hablaban a las mil maravillas nuestros homólogos judíos en los cinco distritos situados al otro lado del Hudson. Troqueladas en el escaparate de la carnicería y grabadas en los dinteles de las pequeñas sinagogas del barrio había palabras hebreas, pero en ningún otro lugar, excepto en el cementerio, tenía uno ocasión de ver el alfabeto del libro de oraciones más que en las cartas familiares en la lengua materna empleadas sin cesar por prácticamente todo el mundo para todos los fines concebibles, importantes o triviales. En el quiosco que se alzaba ante la esquina de la confitería, el número de clientes que compraban Racing Form era diez veces superior a los que se llevaban el diario en yiddish, el Forvertz.

Israel aún no existía, seis millones de judíos aún no habían dejado de existir, y la relación que tenía con nosotros la lejana Palestina (bajo protectorado británico desde la disolución, en 1918, por parte de los aliados victoriosos, de las remotas provincias del extinto Imperio otomano) era un misterio para mí. Cuando un forastero que llevaba barba y a quien jamás había visto sin sombrero se presentaba cada pocos meses, después de que hubiera oscurecido, para pedir en un inglés chapurreado una contribución destinada al establecimiento de una patria nacional judía en Palestina, yo, que no era un niño ignorante, no acababa de entender qué estaba haciendo aquel hombre en nuestro rellano.

Mis padres nos daban, a mí o a Sandy, un par de monedas para depositarlas en su alcancía, y yo siempre pensaba que ese acto generoso obedecía menos a la amabilidad que al deseo de no herir los sentimientos de un pobre viejo que, año tras año, parecía incapaz de meterse en la cabeza el hecho de que, desde hacía tres generaciones, ya teníamos una patria. Cada mañana, en la escuela, juraba fidelidad a la bandera de nuestra patria. Junto con mis compañeros de clase, entonaba un canto a sus maravillas en el salón de actos. Celebraba con entusiasmo las festividades nacionales, y sin pensar dos veces en mi afinidad con los fuegos artificiales del Cuatro de Julio, el pavo de Acción de Gracias o los dos encuentros consecutivos de béisbol que se celebraban entre los mismos equipos el 30 de mayo, el día en que se decoran las tumbas de los soldados. Nuestra patria era los Estados Unidos de América.

Entonces los republicanos proclamaron a Lindbergh candidato a la presidencia y todo cambió.

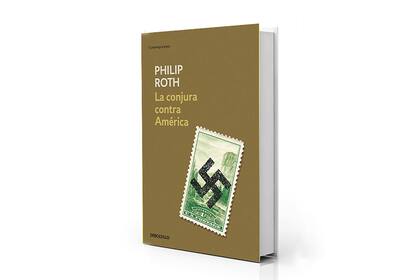

* Capítulo 1 del libro La conjura contra América de Philip Roth, de 2004, publicado por Literatura Random House. Serie: The Plot Against AmericaPlataforma: HBO Go