Voluntad por entretener y hacer sonreír

En una época de brillo para el periodismo, influenciado por grandes acontecimientos, nacía en 1969 la revista dominical de LA NACION. Medio siglo de hombres y mujeres en pos de un emprendimiento cultural con una identidad definida

La década de los sesenta fue la década de las revistas en el periodismo argentino. Desde sus redacciones se despabiló al resto de la modorra que cursaba una larga era de rutinas. Prosodia cautelosa: artículo, verbo, predicado prolijamente dispuestos; y esmero por preservar, en las páginas periodísticas acreditadas por la seriedad informativa, la confiabilidad pública sobre lo que fuera a publicarse. Es lo que todavía se considera el activo más preciado en el oficio.

La renovación avanzó con desdén por ciertos excesos. Se apeló en demasía a la literatura y a las fantasías de la ficción. En no pocos casos se consagraron textos rutilantes, admirables, pero volcados en notas y comentarios en un género cuyo eje debía articularse con más apego por reglas de otro carácter.

El periodismo de los sesenta brilló más de lo que estábamos acostumbrados. Fue a costa de que menguaran los rigurosos criterios del periodismo clásico. Se sacrificaron normas antiguas y se elevaron otras al altar del nuevo periodismo a fin de satisfacer audiencias ansiosas por hallar más interpretaciones exhaustivas y sugestivas, más imaginación en un redoblar de apuestas sobre los hechos de que se informaba. Más conjeturas, más invocación de fuentes sin identificar, prosas más temerarias e inquietantes que las del pasado. Más adrenalina entre quienes escribían y, por consiguiente, más adrenalina derramada entre lectores, en esa década influenciada por el boom de las letras latinoamericanas, la música de los Beatles, el arte pop en la pintura, el resurgimiento del kitsch en la decoración y la eclosión de líneas revolucionarias en la arquitectura y el diseño.

Venían tiempos que dejarían marcas perdurables en las universidades, las instituciones políticas y los comportamientos sociales. Serían la esponja del Mayo Francés, de la rebelión de los checos contra el imperialismo soviético, del nihilismo en Berkeley por la influencia del pensamiento de Marcuse y, en entrecasa, del Cordobazo insurreccional.

Tiempos en que en el periodismo no alcanzaría ya con la sola información pura, objetiva, renuente a las adjetivaciones y librada de cargas subjetivas en la narración de hechos que impactan sobre los intereses y sentimientos de los lectores. Adán, Primera Plana, Confirmado, Análisis, Panorama afincaron entre las expresiones pioneras de un periodismo que no retrocedería desde entonces a las convenciones generalizadas del pasado.

Había sido, en realidad, en la Redacción de este diario, próximo a cumplir un siglo y medio de existencia, que se escribió el prólogo de la época naciente. Fue cuando a fines de 1957, bajo la inspiración del subdirector, Juan Santos Valmaggia, comenzó a publicarse la columna de comentarios sobre temas económicos aún vigente, Al Margen de la Semana, y un año después, el Panorama Político, de parecidas características, también en las ediciones de domingo.

Al requerimiento perceptible en los lectores de que hubiera un caudal creciente de reflexiones referidas a los asuntos que constelan la actualidad, se sumaba otra expectativa más: la de la inclusión del color, pero no en la versión rudimentaria de esa gama plana en que LA NACION había incursionado en experiencias gráficas de principios del siglo XX, sino en la cabal representación de lo que el mundo es en su multiplicidad de infinitos matices. El color realzaba al cinematógrafo desde años atrás y más recientemente lo había incorporado la televisión en países centrales.

Esta novedad se recrearía en la Argentina a partir del Campeonato Mundial de Fútbol, de 1978. Un ejemplo de cómo aprovechar las posibilidades innatas en el color, en páginas magníficamente diseñadas, se había reflejado en la popularidad, a mediados de los sesenta, de Claudia, la revista deslumbrante de Editorial Abril.

Estaba, pues, todo preparado en el ambiente para que los diarios enriquecieran las ediciones dominicales con el acompañamiento de revistas. Sabíamos que ese modelo de periodismo podría prescindir del jadeo frenético, inevitable en la configuración de los cuerpos centrales cotidianos, de matutinos y vespertinos. O sea, de lo que se halla sujeto a constantes modificaciones, de hora en hora, hasta el momento de la impresión. La sucesión de acontecimientos de todo grado, que trastocan con frecuencia diaria la prevalencia entre noticias, constituye, en principio, una cuestión menos apremiante en el caso de los contenidos periodísticos de aparición semanal.

Lo inalterable habrían de ser siempre los principios básicos, como validación del espíritu que confiere identidad única a un medio de comunicación. Y así, el 6 de julio de 1969, LA NACION publicó la versión inaugural de la que se prolonga hasta hoy como su revista dominical de los tiempos modernos. Bastante más atrás se había editado, desde diciembre de 1924, el Suplemento Ilustrado, y desde julio de 1929, LA NACION Magazine. Ambos pervivieron por pocos años.

La nota de apertura de esa última experiencia, titulada "El optimismo argentino", llevaba la firma de uno de los grandes periodistas de todos los tiempos, Alberto Gerchunoff. Vale la pena releerla. Sería harto difícil, en la contemporaneidad posterior al autor de Los gauchos judíos, encontrar alguien que con tal certidumbre nos dijera que los argentinos estamos animados en cuanto al porvenir de "una fe ardientemente juvenil", y que "nos vemos crecer, nos vemos mejorar, si juntamos a nuestra imagen de hoy la imagen de la víspera".

Clarín Revista había aparecido en 1967. Aun cuando no haya sido, por las razones expuestas, la primera revista de un diario, actuó como aguijón para que LA NACION se resolviera a proyectarse una vez más por ese terreno. Había un mercado potencial de avisadores dispuesto a acompañar un producto semanal de este diario que fortaleciera con el color, ausente entonces en las páginas cotidianas, la gravitación de los anuncios. Mas no debe olvidarse que LA NACION editaba en los sesenta dos suplementos dominicales: el Suplemento Literario en huecograbado en tinta negro-plata, fundado en 1920 con la dirección de Arturo Cancela, y otro, desde 1960, en huecograbado sepia, dedicado a notas e ilustraciones apropiadas para una revista semanal. Tuvo como primer editor a Augusto Mario Delfino. Por su despliegue visual este último fue el preludio de la revista.

El equivalente a River vs. Boca en el periodismo argentino había sido, desde 1870, la rivalidad entre La Prensa y LA NACION. Después del despojo que el peronismo infirió a los propietarios de La Prensa en 1951, para entregársela a la CGT, aquella reapareció en febrero de 1956 de vuelta en manos legítimas. Ese admirable modelo de objetividad periodística reapareció, sí, pero con heridas y debilidades de las que nunca habría de recomponerse.

La Prensa continuó siendo, como lo había sido invariablemente por ochenta años, un diario con notoria mayor venta de ejemplares que LA NACION. Aunaba, a un liberalismo más dogmático que el de LA NACION, una penetración formidable en estamentos populares de la sociedad. Fue así hasta 1963, en que nuestro diario principió a sacarle ventajas, aunque leves. En la perspectiva histórica de la puja entre dos empresas periodísticas nacionales de relevancia internacional, con su flamante revista LA NACION propinaría en 1969 el golpe del knock-out. Desde el número inicial de la nueva publicación las diferencias de circulación con La Prensa se harían más y más marcadas, y esta dejó de presentar, en 1974, las cifras mensuales de ventas ante el Instituto Verificador de la Circulación (IVC). Era demasiado, para lo que había sido La Prensa bajo la familia Paz como orgullo del periodismo argentino, tener que documentar en aquella época una circulación diaria por debajo de los 100.000 ejemplares.

Así como me enseñaron que un punto es un punto y que con dos puntos se traza una línea en determinada dirección, LA NACION dispuso que hubiera dos números cero de la revista de la que se cumplió ayer el cincuentenario. En esa suerte de ensayo general de compañía, entre ambas pruebas hubo en común tapas con la presencia dominante de bellas muchachas. Ambrosio Vecino, experimentado editor de revistas que había conducido Lea y Vea, comprendió al instante lo que se esperaba de él en LA NACION después de haber sido convocado años antes para conducir el suplemento de notas en huecograbado: que nuestra revista estuviera atenta a una universalidad de materias de actualidad y de valor retrospectivo. Y a lo que esperara, dentro de un estilo menos circunspecto que el del diario, la franja de lectores que tenía, o creía tener, ciertos intereses culturales que cultivar.

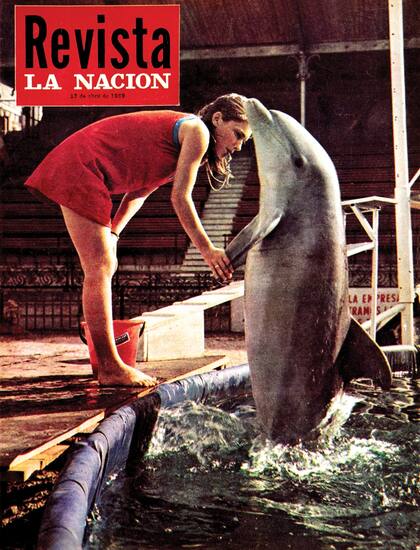

La condición a todo eso, en los comienzos, fue que la tapa de la revista resultara más liviana que las de las ediciones diarias, con su carga inquietante de cuestiones económicas y políticas, accidentes que conmocionan al país o al mundo, o hechos de tal o cual gravedad que la naturaleza desencadena. Entre Lorno Marvin, una bonita canadiense de rotundas piernas que llegaba al país para exhibir en el predio de la Rural habilidades como entrenadora de delfines, y Claudia Cardinale en el esplendor de su carrera, entrevistada en exclusividad por Rolando Rivière, entonces corresponsal en Roma, Vecino optó por lo seguro. En las filas de lectores perspicaces de LA NACION ninguno iba a detenerse demasiado en la divagación de aquel personaje de El magnífico cornudo –en el que el marido celoso y engañado era Ugo Tognazzi– de que Claudia tenía tobillos algo gruesos.

Rivière describió a la Cardinale como una muchacha alta, delgada, de aspecto melancólico y sonrisa fácil. Voz ronca, extrañamente atractiva. No dudé de que había cautivado a nuestro corresponsal. Lo confirmaría más tarde: comiendo en Buenos Aires, Rivière me confesó que la Cardinale estaba dotada de tal modo de un atributo como no había percibido en la vida otro igual en una mujer. Como quien esto anota adscribe todavía a la vieja escuela, se reservará el meollo de la confidencia.

Vecino arrancó con un equipo de jóvenes y prometedores profesionales: Susana Pereyra Iraola, Jorge Sethson, Julio Crespo y Eduardo Di Bitonto. ¿Se acuerdan de Trudy, de esa tierna creación en la tira en la que Gerry Marcus recreaba las peripecias cotidianas de una joven ama de casa? En el primer número, no era Trudy, sino el esposo quien comentaba al hijo: "Creo que tu madre salió de compras. ¡No puedo encontrar la billetera por ninguna parte!". En esas dos líneas late el significado del tiempo transcurrido: hoy, el artista hubiera jugado con los peligros del uso que la mujer de uno haga de las tarjetas de crédito.

LA NACION había adquirido los derechos para la Argentina de la reproducción condensada del libro que la familia de John Kennedy había pedido al periodista Jim Bishop se abstuviera de publicar. No hubo forma de disuadirlo. La valía del texto que publicamos en serie desde aquel 6 de julio residía no solo en el prestigio periodístico de Bishop, sino en que éste había sido amigo y confidente del matrimonio presidencial. De manera que su relato del 22 de noviembre de 1963, el día de la tragedia fatal, abundaba hasta en detalles tan íntimos como los de la apertura de esa última jornada en la vida del joven presidente: cómo comenzó a prepararse para salir a la calle, poniéndose la ropa interior y atando fuertemente al torso los lazos del corsé quirúrgico de que disponía, entre varios otros, para sostener la columna dañada durante la Segunda Guerra Mundial.

El contenido de aquella edición nos sorprende luego con Fernando López, acaso el más talentoso crítico cinematográfico que ha habido en LA NACION junto con el inolvidable Bartolomé de Vedia, entrevistando, en años mozos, nada menos que a Roberto De Vicenzo. El popular Spaghetti le confía, en su domicilio de Ranelagh, que admira a Gary Player, por el espíritu de lucha; a Arnold Palmer, por el estilo; a Sam Snead, por el swing. ¿No es cierto, Fernando, que esa nota ha terminado por testimoniar la versatilidad que se denota en los periodistas de clase?

¿Y qué decir de la columna del maestro Julio Bolbochán, analizando partidas de fuste ajedrecístico, claro, domingo tras domingo, o las del experto en bridge, Arturo Jacques, o de los comentarios gastronómicos de Marta Beines, primero, y más tarde de María Adela Baldi? ¿O de las notas de moda, que han cubierto, como atracción infaltable, páginas y páginas de la revista? El cronista retiene vagamente los nombres de St. Laurent, de Nina Ricci, de Armani o del eterno Gino Bogani, pero no olvida un acierto formidable de las chicas de la sección: la de haber convertido en estrellas inesperadas de una recepción y desfile de modelos, a damas relevantes entre la concurrencia, al preguntárseles lo que cualquier mujer de cualquier tiempo querría saber: ¿Y a vos, quién te ha vestido?

Después de Vecino llegó a la dirección de la revista el turno de Daniel Viacava, hombre de sólida cultura, silencioso aficionado al tango y a los pingos, y a quien uno de los amigos, el arquitecto Luis Grossman, de destacada actuación en el diario, recuerda como "un porteño melancólico". De esas dos primeras décadas de la revista evocamos, a riesgo de omisiones imperdonables, a Inés Malinow, Luis Emilio Mitre, Magdalena Ruiz Guiñazú, Silvina Bullrich, Alberto Laya, Lucila Goto, Eduardo Gudiño Kieffer, Laura Linares y Lucila Castro, y ni qué decir, a Graciela Melgarejo, mujer del escritor Isidoro Blaisten, y a Alicia de Arteaga. Como caricaturista, a Leonardo Villarreal.

Se me preguntará por los impactos memorables de esa revista que dirigirían, a continuación de Viacava, dos profesionales de la categoría de Carlos Fresco y Hugo Caligaris. Hubo tantos, que se enredan en la memoria. Rescataré una tapa de principios de los ochenta, con el brazo de un fisicoculturista. Piel aceitada bajo la luz que proyecta un tenue color rosado: fiel objetivación del sida, la enfermedad derivada del misterioso virus que hacía estragos en esos primeros tiempos de la cruel epidemia, en los que un joven me resumió con laconismo la situación: "Se pudrió todo...". Y como nota de antología, la entrevista que Héctor D'Amico mantuvo con Paul Tibbets, el piloto del B-29 Enola Gay, el bombardero al que había bautizado con el nombre de su madre y desde el cual lanzaría la primera bomba atómica, la que cayó sobre Hiroshima, el 6 de agosto de 1945.

"Cuando enderecé el avión –memoró Tibbets– y miré hacia abajo me di cuenta de que quedaba solo algún edificio en ruinas en los barrios alejados: la ciudad entera había desaparecido. Pero fue la decisión correcta y en iguales circunstancias yo volvería a arrojar la bomba". Tibbets había sido oficial de un país en guerra y conocía las leyes militares milenarias sobre el concepto de obediencia debida.

Luisilda Carrera, chilena, hacía el Criptograma Literario. Fue este en el historial de la revista un suceso formidable. Poetas y escritores, por la debilidad que fuera, allegaban insinuaciones para que Luisilda los tomara en cuenta en aquel arduo mecano de palabras semanales, tal era la afortunada repercusión de su creatividad. Nada conseguía amenguar, sin embargo, la amargura que arrastraba esa buena mujer de vida solitaria, desde un infeliz episodio que la crucificó en vida. Hugo Beccacece, una de las figuras descollantes en el elenco antiguo de la revista, entrevistó a Luisilda para Primer Plano, la sección con la que por años se cerraban las ediciones. Solo una mujer tan desgarrada en la hondura del espíritu, como la autora de los criptogramas, podía haber calzado al entrevistador con una observación tan estremecedora como la que sigue: "Para usted el amor es un sentimiento; para mí es una palabra de cuatro letras". No sería simple, ni para un autor clásico, causar en dos líneas mayor dramatismo.

Recordamos a Luisilda con ternura al cabo de tantos años. Está en nuestra memoria agradecida en algún lugar entre esa pléyade de hombres y mujeres, versados en las disciplinas más variadas y complejas del conocimiento, que han hecho posible el emprendimiento cultural, a fuerza también de entusiasmo y de voluntad por entretener y hacer sonreír, que acaba de llegar a los cincuenta años. Comunidad de generaciones y personas diversas en carácter y en ideas, pero vinculadas en un punto al menos por afinidades electivas sin las que se dispersaría el sentido de ser parte de un diario con identidad definida.

LA NACION lo ha sido durante 149 años.