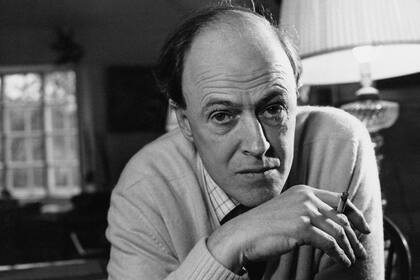

Roald Dahl, en la era de la sospecha

A Roald Dahl se lo nombra siempre en primer lugar como autor de libros para chicos. Se puede, sin embargo, recorrer el camino inverso. Empezar –como fue mi caso– con sus obras para los más grandes. La primera de todas resultó ser Mi tío Oswald. El argumento es desopilante: el protagonista, tío del narrador, es un bon vivant que descubre (estamos en la primera mitad del siglo XX) que la reducción medicinal de cierto escarabajo sudanés produce un notable vigor sexual. A Oswald, profeta del viagra, se le ocurre un negocio. Robar, con el anzuelo de una dama, el semen de hombres notables (de Claude Monet y Marcel Proust a la crème de la crème de la realeza europea) para después vendérselo a mujeres ansiosas de procrear genios.

Mi tío Oswald es una novela picaresca, pero refleja el sentido del humor de Dahl, que no tenía mayores prevenciones a la hora de transgredir, incluso en la comicidad. Sus libros para los lectores de menor edad también desbarataron en su momento muchos supuestos: como en los viejos cuentos de hadas, en sus historias abunda un tono macabro y grotesco que toca esa fibra infantil que, más tarde, en la adolescencia, abreva en el género de terror. Dicho esto me quedo con los Cuentos en verso para niños perversos (así se tradujo Revolting Rhymes) antes que con Charlie y la fábrica de Chocolate.

Un buen escritor no tiene la obligación de ser una persona a la que se quiera conocer. Dahl era cascarrabias y, como se recordó en estos días, no le faltaba un toque misógino, además del antisemitismo revelado en más de una entrevista. El mismo aceptó en vida cambiar la caracterización de algunos personajes, aunque con una ironía letal: los “oompas-loompas” mutaron de pigmeos africanos a enanos hippies y rubios. La decisión de la editorial inglesa (con la anuencia de la fundación que maneja los derechos de Dahl) de modificar ciertas descripciones que se consideran hoy ofensivas –como la fealdad, la gordura y, sí, también el enanismo–, seguramente revela menos un aggiornamiento a la sensibilidad actual que el intento de que esos libros sigan rindiendo económicamente.

La intervención revela, por lo demás, una importante ignorancia sobre los matices de la literatura, al menos una como la de Dahl, a la que, más allá de su industrialización, no le falta creatividad: trucar piezas de la precisa ingeniería de un texto –incluso las que pueda chocar a los contemporáneos– repercute en la clave de bóveda menos evidente de un libro. No son solo unas palabras: todo Charlie en la fábrica de chocolate es, visto bajo ese prisma admonitor, un memorable disparate de incorrección.

Dahl, por mucho que se lo siga leyendo, escribió en otro entorno. Casi no hay escritores del pasado que no puedan ser señalados en esta era de la sospecha por tal o cual inconveniencia, y no solo por unos cuantos términos. Un ejemplo extremo: en Oliver Twist (1838), Charles Dickens presenta un catálogo de feos, sucios y malos en el que se destaca como villano Fagin, uno de los estereotipos más crasos de antisemitismo de que haya noticia. ¿Se puede reemplazar ese prejuicio, por infame que sea, cuando es parte estructural de una novela que en sus días se veía (paradojas de la buena voluntad) como una sensible, por no decir lacrimógena, denuncia del maltrato infantil? ¿Es posible atenuar la forma en que Faulkner retrata a los personajes negros –como le objetan algunos hoy– cuando no hacía más que registrar sin adornos la decadencia terminal del sur estadounidense, regenteado por blancos tortuosos, en la larga estela de la guerra civil? ¿O se le puede subir la edad a Lolita, como hizo Kubrick en su película, para que la novela –que nada tiene de erótica– resulte menos sórdida? Esos libros –y todos los de Dahl, para chicos o grandes– están sometidos en realidad a una ley más simple y contundente: el día que a nadie le interese leerlos, por las razones que fueran, serán olvidados, sin necesidad de ningún remiendo o cancelación.

Temas

Otras noticias de Manuscrito

- 1

El director del Museo de Bellas Artes actúa en “Queer”, la adaptación de la novela del ícono contracultural William Burroughs

- 2

Murió Beatriz Sarlo a los 82 años

- 3

“Blackwater”: la saga matriarcal de terror gótico que es un fenómeno global

- 4

El legado de Beatriz Sarlo se define entre el exmarido y los discípulos de la intelectual