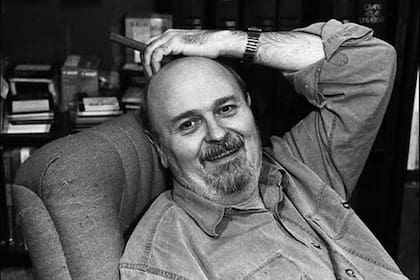

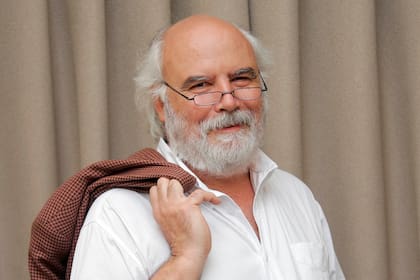

¡Qué jugador! Juan Sasturain recuerda a Osvaldo Soriano

A veinticinco años de la muerte del autor de “Triste, solitario y final”, su compañero de redacciones y amigo, actual director de la Biblioteca Nacional, brinda un perfil del escritor que se destacó tanto en la literatura como en el periodismo

- 11 minutos de lectura'

Si me eligieron para que escriba, por algo será. Afinidades, supongo (o me gustaría creer). Porque no puedo decir que fui exhaustivo lector o muy amigo de Osvaldo Soriano. Muchos otros sí lo fueron, y tendrían más derechos. Lo que es cierto es que nos tratamos salteado y con cariño durante más de veinte años de coincidencias en la escritura, los gustos, los afectos, los enemigos y los espacios de trabajo. Siento que tuvimos, además de amigos, muchas cosas en común; y es una sensación que disfruto. Solo por eso me atrevo a referencias personales.

Lo conocí en 1971 o 72, en la redacción de La Opinión, el diario de Jacobo Timerman en su primer y mejor momento. Osvaldo era un redactor atípico que iba de una a otra sección, yo escribía -como colaborador externo- mis primeras críticas de libros. Nos acercaban la escritura, el gusto por el policial negro y la complicidad futbolera. Teníamos veintipico años y, además, la suerte de depender del criterio de responsables periodísticos como Tomás Eloy Martínez, que era el jefe de redacción, y Juan Gelman, a cargo del área de Cultura. Lujos, con privilegios además: uno escribía y Sábat ilustraba. No duró mucho pero bastó para marcarnos a algunos.

Para el 73 Osvaldo terminó su primera novela y -como a varios de por ahí- me dio a leer el original. Le dejé mi opinión favorable con leves reparos, café mediante, en una mesa de La Giralda; ese día me contó la idea de tapa con el Gordo y el Flaco en la cornisa y la ciudad a sus pies, como sería. Por entonces, los raros cultores del género negro confluíamos en Corregidor, la editorial del gallego Pampín. Y ahí salió la hermosa Triste, solitario y final en el 74. Yo llegué tarde un año después con mi Manual de perdedores. Por suerte, porque a la novela le faltaba y porque ya era tarde para todo. Incluso para seguir soñando obstinados y a contrapelo lo que se nos caía a pedazos. Algunos empezaron a desaparecer. Entonces Osvaldo se fue, como tantos; y otros nos quedamos, como muchos.

Durante la dictadura tuvimos noticias suyas, buenas y salteadas. Por nuestro amigo Carlos Trillo conocimos y dimos cuenta de la (primera) edición italiana de Quartieri di inverno; y de contrabando leímos la que hizo Bruguera de la mejor de sus novelas, No habrá más penas ni olvido, que no se distribuía por acá, y que comenté en una revista política de cuyo nombre no puedo acordarme.

Además, nos dimos el gusto de (ser los únicos, creo, en) publicarlo: en la revista SuperHum® salió su reportaje a Simenon hecho en Bélgica -nos quedan las páginas originales tipeadas en una probable Lettera portátil-, y otro que desde Montevideo le hizo a él el perspicaz Elvio Gandolfo. Fue de los primeros. También apareció el memorable cuento con la historia de la Geneviéve y el flaco Martínez, ilustrado por Fati, y la maravillosa adaptación en historietas que hizo Sanyú, en varias entregas, de Triste, solitario y final. Además, ya por entonces escribía sus columnas en Hum®.

Poco después, cuando aún estaba en Europa, Osvaldo -que conocía y era amigo del Viejo Breccia desde hacía mucho- escribió el prólogo para la primera edición española, en Lumen, de nuestra historieta Perramus. “Una pesadilla argentina” la calificó. Y un dato aparte: años después, el argumento del último y tardío episodio de la saga, “Diente por diente”, se me ocurrió a partir de un típico comentario del Gordo fabulador: “En París había un tipo que vendía los dientes de Gardel”. Tal cual, bien de Soriano.

No nos volvimos a ver hasta su regreso con la democracia y la primavera alfonsinista, con Osvaldo ya devenido novelista exitoso, objeto del envidiable amor de los lectores y del vituperio de cierta crítica con la que se peleó en duelo abierto de furias y rencores. Recuerdo esos años compartidos de refilón en Hum® y en las otras publicaciones de Ediciones de la Urraca -él en el origen de El Periodista de Buenos Aires, yo en Fierro- y sobre todo una larga madrugada de confidencias productivas cuando estaba atascado con el cónsul Bertoldi y una caravana de monos en medio de la trama de A sus plantas rendido un león: en la dedicatoria del ejemplar que conservo, el Gordo me lo recuerda.

Lo último para registrar son mesas redondas sobre fútbol y literatura en la Feria del Libro, alguna foto colectiva en La Academia cuando fundamos EPA, una fantasmal entidad que agruparía a los Escritores Policiales Argentinos, y los cruces de pasillo y de café durante la larga etapa en común vivida en Página /12. Otra vez, un diario saturado de gente que sabía escribir: de Briante y Dal Masetto a Forn y Fresán, más Galeano, Gelman, Bayer, Feinmann, Saccomanno… Siguen las firmas y los amigos suyos hasta hoy.

Cuando Osvaldo murió sin necesidad ni urgencia en el verano del 97 se publicó en Página 12 un suplemento dedicado a su obra y su persona. Todos escribimos ahí lo que pudimos. Pero solo quince años después, creo que en el 2012, cuando volvimos sobre el Gordo para un nuevo aniversario, recién entonces me animé a ponerle esta “Inscripción”, epitafio decantado y mal medido, tardío e inútil como todos, en el que se codeaban sus pasiones:

Bajo la verde gramilla

De chico, cuando todo lo que juega

y cuenta es lo que dice el corazón,

según Fontanarrosa, su ambición

no era ser Cortázar sino Onega.

El Gordo no sabía que la ciega

Historia le asignaba una misión:

contarnos desde Marlowe y Perón

un mundo con John Wayne y López Rega.

Lo hizo como nadie. Fue el primero,

solitario y final. Ni cruel ni ortiba.

Por eso, yo le pido, compañero,

que pare antes de ir a donde iba:

cubierto por pastito futbolero

aquí yace Soriano, panza arriba.

Por esos años, la increíble Subcomisión del Hincha de San Lorenzo inauguró una biblioteca en Boedo, cerca del Viejo Gasómetro, y le puso su nombre. Ahí fuimos -como acá y ahora- a acompañar a sus lectores cuervos, “con quienes tanto quería”, a la manera de Miguel Hernández. Acaso en lo que dijimos y escribimos entonces está el germen de estas fervorosas imprecisiones.

Dos

Soriano escribió mucho sobre fútbol. Y lo mismo vale para la política, los mitos populares, las entretelas de la historia y sus personajes, la infancia fabulada y la figura del padre, o la gente, los tiempos y los lugares en los que le tocó crecer y derivar. Y es así porque siempre escribió no solo sobre lo que le interesaba sino sobre aquello que -literalmente- lo desvelaba, sin sacar cuentas de oportunidad y consecuencias, sin mirar demasiado a los costados. Quiero decir: supo hacerse cargo de sus pasiones. Pasiones, como siempre sucede, alimentadas, sustentadas, fogoneadas por la imaginación.

Y ahí el fútbol siempre aparecía. De muchas maneras, según tiempo y circunstancias. De chico, como juego puro y representación de lo leído y escuchado. De adolescente y en su primera juventud, como competencia más o menos reglada: ser jugador (vocación e incipiente profesión). Con la asunción de la escritura como forma de expresión y del oficio de periodista como medio de vida, el fútbol deviene tema de interés, crónica y testimonio existencial. Finalmente, ya narrador puro y suelto, Soriano usa el relato como zona libre en que se procesa en formas literarias -de la épica y el grotesco, a la picaresca y la aventura mítica- toda esa múltiple experiencia futbolera: pibe / jugador / hincha / espectador / fabulador memorioso. El recorrido completo.

En Soriano, cada momento recoge el anterior (no deja caer nada) y el gesto final de escribir ficción sintetiza, encuadra y pone en valor, tanto a la cosa futbolera como a otras experiencias contiguas y fundantes. Todo -en su vida y obra inseparables- existe y tiene sentido en la medida y en cuanto devenga relato, pueda y deba ser contado. Porque de eso se trata: Soriano no solo era un novelista. No solo era periodista. Soriano simplemente contaba cuentos. Un contador nato, narrador compulsivo que todo lo convertía en relato: lo vivido, lo leído, lo visto y lo soñado. Afinando la idea: un narrador persuasivo: un relator exactamente. “Si vos lo creés, es cierto” dijo que le dijo el padre. Flor de coartada.

Tres

Lo de relator, tiene su historia fechable. De chicos, para su generación -que es la nuestra, la de “los únicos privilegiados” de los primeros cincuenta, pibes criados en pueblos donde se jugaba en la calle o el potrero- el fútbol en principio fue dos cosas: jugar a la pelota y escuchar / leer los partidos. Y sobre todo la suma o combinación de ambas cosas: la actuación / representación de lo imaginado, el hagamos como si, el dale que éramos…

Porque ya por entonces la experiencia concreta del juego callejero -del picado a la bolita, de la escondida al poli-chorro, de la guerra y los combóys- estaba mediatizada, sublimada por los medios: era un mundo sin tele aún, pero con la banda de sonido que ponía la radio y las imágenes que llegaban cada semana con las historietas, El Gráfico y las estacionales figuritas para pegar en un álbum que jamás se completaba. Éramos carne de kiosco; las revistas, la radio y el cine (puntual ceremonia semanal) proveían las noticias, la música, los mitos, los personajes y las historias: señales de que había un mundo complejo y brillante allá afuera y allá lejos. Un espacio ajeno y virtual donde coexistían, por ejemplo, la Malasia, la Fundación o la Bombonera entreverados. Porque en el fondo tanto Evita como Pepino Borello o Sandokán vivían en (el relato de) la radio. La imaginación ponía el resto.

Pero para que existieran esos relatos orales o escritos estaban los mediadores, los narradores, y en ese sentido el locutor Julio César Barton que contaba la lucha de Tarzán contra el cocodrilo, el guionista Héctor Oesterheld que describía cómo llovían las flechas del los indios pawnees sobre Kirk y sus amigos, y el relator Alfredo Aróstegui que contaba cómo Benavídez había impulsado de un cabezazo “el esférico al fondo de las mallas” tenían el atributo de convertir sus versiones en una genuina experiencia personal de lectores y oyentes: así, se competía sobre quién imitaba mejor el galope del caballo de Poncho Negro y el grito de “Arriba… Satánnnn”; se polemizaba, al dibujar, sobre cuál era el sonido, la onomatopeya correcta para el disparo de una carabina (si crack o pow) según la historieta que se leyera, y uno se agarraba literalmente a trompadas por la validez de un penal a Boca que no había visto nadie, según si escuchaba Radio Belgrano o Radio Splendid.

De vez en cuando había un atisbo de experiencia concreta en vivo de lo habitualmente mediatizado (un falso Trío Los Panchos, el equipo de Banfield o un paquete de La Fundación, en los cuentos de Soriano) pero si no, se jugaba a representar; el juego consistía en volver a contar -protagonizándolos- los relatos leídos o escuchados. Todo era relato, cuento, versión de versiones. Es que de chico, se juega a la pelota (no al fútbol aún, que es otra cosa) incluso solo, mientras se transmite, se relata: uno de los primeros cuentos (memorables) de Fontanarrosa es “La barrera”. Ahí está todo. Y Osvaldo, de entrada, respira eso.

En la instancia cronológica inmediata, el fútbol se convierte en competencia -ya no solo un juego libre- con ciertos requisitos y escenarios pautados: se pasa del picado autorregulado entre amigos, al partido con adversario y camiseta, a la cancha marcada, la red, las reglas y con ellas -necesariamente- a su intérprete adulto: el árbitro. Esa primera figura externa al juego en sí, en Soriano -no casualmente- se encarna en el padre.

Ese padre que no solo no sabe jugar, sino que tampoco le interesa el fútbol; porque no le gustan los fenómenos populares en general ni el peronismo en particular (otro hecho también radial, entre otras cosas). Ese padre es el primer referí.

Otras noticias de Arte y Cultura

Más leídas de Cultura

Un honor. Mónica Cahen D’Anvers recibió el diploma de la Academia de Periodismo en un emotivo acto con la voz de Sandra Mihanovich

Martín Caparrós. "Intenté ser todo lo impúdico que podía ser"

“La Mujer Gato”. Eduardo Costantini logró otro récord para Leonora Carrington al pagar US$11,38 millones por una escultura

Malba tiene nuevo director. “Que la gente salga de donde esté para visitar Buenos Aires”, dice el brasileño Rodrigo Moura