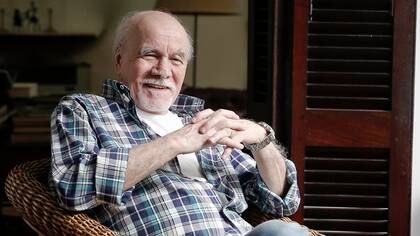

Lecciones de ficción oscura y de vida luminosa

Quebrar la primera regla, "no escribas bajo el imperio de la emoción", para retratar al hombre que fue maestro: de eso se trata esta nota

Es probable que las líneas que siguen sean trabajosas o mal escritas, en todo caso indignas de su tema. Escribir en estado de shock, casi idiotizado por la muerte repentina de un amigo, escribir la última nota que uno quisiera escribir, no puede ser bueno para referirse a uno de los escritores más importantes de la Argentina. No escribas bajo el imperio de la emoción: muchas veces escuché a Abelardo Castillo repetir esta máxima de Horacio Quiroga. A veces, sin embargo, no escribir nada es peor.

Leo por ahí que Abelardo fue escritor y maestro de escritores. Me gusta eso. Es real. Visitar a Abelardo Castillo y Sylvia Iparraguirre en su casa del barrio de Congreso era ingresar, por un rato, en un lugar más luminoso, menos desquiciado que Buenos Aires. Afuera se discutía a gritos, se trataba de opinar algo ingenioso sobre el último trending topic de Twitter, se hablaba de la operación que realizaba tal o cual escritor sobre el campo cultural. Esto por referirme sólo a las charlas de eso que se llama ambiente literario. Y uno también era parte de esas charlas. Pero uno llegaba a la casa de Abelardo y Sylvia y entonces algo pasaba. Algo cambiaba. En primer lugar, el paso del tiempo. Era diferente.

Voy a tratar de explicarlo con una anécdota. A mediados de los años 90 me fui a vivir fuera del país; antes de irme visité a Castillo y hablamos de Honoré de Balzac. De las treinta novelas que el francés escribió, y no publicó, sólo para aprender el oficio. De sus grandes personajes: Rastignac, Vautrin, Lucien de Rubempré. Dos años más tarde volví al país. Fui a su casa. Abelardo se sentó en su sillón inglés, prendió la pipa y me dijo: "Por otra parte, habrás notado que Eugenia Grandet no es, ni de lejos, su mejor novela". No me preguntó nada sobre mi viaje, tampoco me contó qué había hecho él durante esos dos años. Era como si la charla se hubiera interrumpido cinco minutos antes. No había ninguna afectación, ninguna frialdad, ninguna impostura en esa actitud. Le importaba conversar sobre Balzac. Y sobre algunas cosas más. No quería distraerse de lo que le interesaba. Eso era todo. Y bien: cuando se dice que Castillo fue maestro de escritores, se hace referencia a su sentido de la adjetivación, a su comprensión de las estructuras narrativas, a las lecturas que recomendaba; pero sobre todo, yo creo, se hacía referencia a esto. Nos enseñó a mantener la concentración. No puedo imaginar una lección más importante.

En la casa de Abelardo Castillo el tiempo no era más lento ni más rápido. Era más inteligente. Era el tiempo de las ideas. No el tiempo que atropella, el tiempo que arrastra. Era un tiempo determinado por el desarrollo de las ideas, por el trabajo de las lecturas. Un tiempo hecho a medida de una persona, él, pero que también, por contagio, o porque los procesos mentales de Abelardo eran generosos, hospitalarios, hechos para compartirse, podía ser también el tuyo, y pronto descubrías que era un tiempo más humano que el tiempo de afuera, y que te hacía mejor.

Hay otra anécdota que da una idea del carácter de Castillo. Voy a parafrasearla como mejor pueda. Una noche, tarde, en su casa, Abelardo miraba la película La mosca. Porque, dicho sea de paso, Castillo habló y escribió muchas veces sobre escritores como Poe, Borges, Tolstoi o Flaubert, sobre filósofos como Nietzsche o Kant, pero no sobre películas como La mosca, Duro de matar o Pulp Fiction, y es una lástima, porque sobre eso también tenía cosas interesantes para decir. Era tarde en la noche, entonces, y sonó el portero eléctrico. Una voz, que le pareció joven, le dijo que acababa de leer uno de sus libros y que necesitaba decirle cuánto lo admiraba. Castillo le preguntó si conocía esta frase de las Cartas a un joven poeta, de Rainer Maria Rilke: "Pregúntese en la hora más callada de la noche: ¿debo escribir?". "Bueno -agregó-, fijate que la pregunta es si debo escribir. No si debo tocarle el timbre a Abelardo Castillo a las dos de la madrugada." Y colgó. Pero apenas volvió a sentarse y apretó play para seguir mirando La mosca, se sintió culpable. Ya lo traté mal, pensó. Y además es joven. Y por la voz se nota que estuvo tomando, y ahora va a tomar más. Paró una vez más la película, levantó el tubo y le preguntó si seguía ahí. Su joven lector no se había movido. Castillo se puso a glosar la frase de Rilke y, cómo no, a hablarle de la obra de Rilke en general. Terminó por vestirse y bajar para conversar en persona. El amanecer lo encontró discutiendo furiosamente sobre poesía alemana con el joven que había leído mal a Rilke.

Ahora que lo escribo me doy cuenta de que esta escena, escrita de otra manera, podría figurar en El que tiene sed, quizá la mejor novela de Castillo. Y en cierta forma, lo hace. En el capítulo titulado "De cómo vino el miedo" se relata un delirium tremens. Esteban Espósito, el protagonista, está encerrado en el departamento de su tía. Es el lugar donde se refugia cuando las cosas se ponen realmente mal. Hay un maniquí de modista. Hay una máquina de coser. Hay un calefón Orbis. Espósito ve un relámpago seguido de una estela de chispas que se esconde debajo de la mesa. Sobre la caja de hilos hay un extraño ser: una especie de aguaviva con alas de libélula, que se revuelve y lo mira. Aunque Espósito, de pronto, tiene la sospecha de que el pobre animal está aterrado. Y plop, el monstruo desaparece. Espósito se mira al espejo y recuerda al joven aún abstemio que años antes, mientras tomaba un sorbito de jerez, se preguntó si un día él también llegaría a ser bello y atormentado y maldito. Y piensa que nunca debería haber leído a Edgar Allan Poe ni a Charles R. Jackson. Porque sin esos libros, sin su corruptora influencia, sin tanto loco, amoral y parricida como pudren el alma de los adolescentes, todo, él lo sabe, habría sido muy diferente. Entonces suena el timbre. Espósito grita: "Ya voy, carajo. Tanto tocar el timbre. Qué pasa, si se puede saber". "Mensajero", contesta tímidamente la voz desde el palier. Ahí está piensa Espósito, con algún remordimiento. Ya lo traté mal. Pero cuando abre la puerta, no hay nadie. Sólo una voz sin cuerpo que le dice: "Mi nombre es Legión".

Qué raro: sólo ahora, al escribirlo, sin plan, al azar del aturdimiento y el apuro por entregar la nota, me doy cuenta de que la escena de la vida real de Castillo y la escena de El que tiene sed coinciden en más de un aspecto. En las dos escenas hay un hombre que está solo en un departamento. En las dos hay un monstruo hecho de la mezcla de dos seres diferentes: el que interpreta Jeff Goldblum en la película y el que conjura el delirio alcohólico de Espósito. En las dos escenas ese monstruo sufre. En las dos alguien toca el timbre y el protagonista lo maltrata y se siente culpable por eso. Las dos escenas conjugan locura, dolor, compasión y algo que sólo puedo llamar un sentido de la belleza absurda de las cosas. La diferencia principal consiste en que la ficción de Castillo es oscura (aunque atravesada por un humor rabelesiano, desopilante, que lo redime todo), mientras que su vida es luminosa.

No sé si Buenos Aires o la Argentina pueden prescindir del tiempo que reinaba en la casa de Abelardo Castillo. Algunos de nosotros no dejaremos de buscarlo.