La mirada de Margaret Atwood sobre el fenómeno “Anne, la de Tejas Verdes”

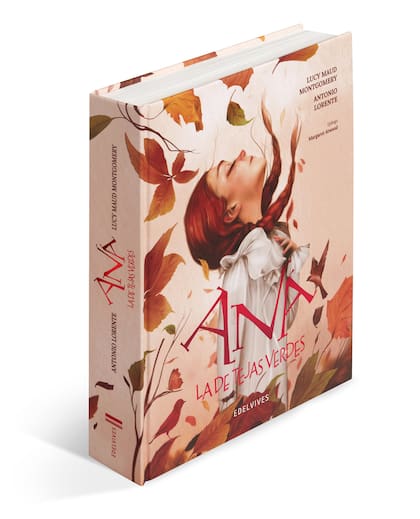

En el epílogo de la edición de Edelvives de la novela de Lucy Maud Montgomery, la autora canadiense analiza el furor que ha causado el personaje de la niña huérfana a nivel global

12 minutos de lectura'

12 minutos de lectura'

Por Margaret Atwood

Ana la de Tejas Verdes es uno de esos libros que casi te hace sentir culpable si te gusta, en vista de la gran cantidad de gente a la que también le gusta. Si es del agrado de tantas personas, piensas, no puede ser tan bueno, o no tan bueno para ti.

Como tantas otras personas, leí la obra cuando era niña, y me sumergí en ella de tal manera que ni siquiera podría precisar con exactitud en qué momento. Se lo leí a mi hija cuando tenía ocho años, y ella lo volvería a leer por su cuenta un tiempo después, y se haría con todas las secuelas —en las que percibió, como todo el mundo, incluida la autora, que el nivel ya no era el mismo que en el original—. También vi la serie de televisión, que, pese a la reescritura y a las omisiones, contenía una historia central igual de potente y seductora.

Y hace algunos veranos, cuando mi familia y yo pasamos una temporada en la Isla del Príncipe Eduardo, incluso llegué a asistir al musical. La tienda de regalos del teatro tenía a la venta muñecas de Ana, un libro de recetas de Ana y todo tipo de parafernalia relacionada con Ana. El teatro era grande y estaba abarrotado; frente a nosotros se había formado una larga cola de turistas japoneses. Durante uno de los pases culturales de impronta local —un baile en el que una turbamulta pegaba saltos a un lado y al otro mientras cada cual sostenía entre los dientes su respectiva cuchara con un huevo pegado con cola al extremo—, me pregunté qué les parecería aquello a los turistas nipones. Luego empecé a preguntarme qué pensarían del fenómeno en general. Qué opinión les merecerían las muñecas de Ana, las chucherías de Ana, los libros de Ana… ¿Por qué era Ana Shirley, la parlanchina huérfana pelirroja, tan increíblemente popular entre ellos?

Quizá fuera por su pelo rojo: debía resultar exótico, pensé. O quizá, a ojos de las mujeres y chicas japonesas, Ana fuera un ser estimulante: ante el riesgo a ser rechazada por no ser el chico deseado y apreciado, se las ingenia para ganarse los corazones de sus padres adoptivos y terminar el libro con un notable grado de aprobación social. No obstante, triunfa sin sacrificar su esencia: no tolera el insulto, se defiende, incluso saca a relucir su carácter y logra salir airosa. Rompe tabúes. A un nivel más convencional, es una alumna aplicada y obtiene una beca, respeta a las personas mayores, o al menos a algunas, y siente un profundo amor por la naturaleza (si bien se trata de la naturaleza en su versión más contenida: el suyo es un mundo pastoril de jardines y árboles en flor, no de montañas y huracanes).

También me ha resultado útil intentar ver las virtudes de la novela a través de ojos ajenos, pues para una mujer canadiense —otrora una chica canadiense— Ana la de Tejas Verdes es una perogrullada. Los lectores y lectoras de mi generación, y de varias generaciones anteriores y posteriores, no piensan en Ana como en algo «escrito». Sencillamente, siempre ha estado ahí. Es difícil no dar el libro por sentado, y resulta casi imposible verlo como una creación fresca, alcanzar a comprender hasta qué punto causó una conmoción en el momento de su publicación.

Es tentador pensar en Ana la de Tejas Verdes tan solo como en un muy buen «libro de chicas», sobre —y destinado a— preadolescentes. Y en cierto sentido, es justamente así. La intensa amistad de Ana con la siempre leal Diana Barry, la animadversión de Josie Pye, las intrigas escolares, las historias en que de un grano de arena se hace una montaña, la exagerada vanidad de Ana, así como su conciencia de la moda a partir de piezas de vestir y marcadores de libros… Todo ello se nos hace familiar, tanto por nuestra observación y experiencia personales como por otros «libros de chicas».

Pero Ana se articula sobre un linaje literario más oscuro y, a decir de algunos, más respetable. Ana Shirley es, después de todo, una huérfana, y los capítulos inaugurales de Jane Eyre y Oliver Twist y Grandes esperanzas, y, más tardía y más próxima a Ana, la malhumorada e infeliz Mary de pequeña cara cetrina de El jardín secreto, han contribuido a perfilarla como heroína huérfana al tiempo que han ayudado al lector a comprender los peligros de la orfandad en el siglo XIX y a principios del XX. De no haber permitido que se quedara en Tejas Verdes, el futuro de Ana habría consistido en ir esclavizada de aquí para allá como mano de obra barata, en pasar de un insensible grupo de adultos al siguiente. En el mundo real, a diferencia del literario, habría corrido un gran peligro de acabar embarazada y deshonrada, violada —como muchas de las niñas huérfanas de los hospicios conocidos como del doctor Barnardo— por los hombres de las familias en que la habrían «colocado». A día de hoy hemos olvidado que hubo un tiempo en que los huérfanos eran objeto de desprecio, de explotación, que eran temidos, por ser considerados el fruto engendrado por criminales o el resultado del sexo inmoral. Rachel Lynde, en sus cuentos sobre huérfanos que envenenan y prenden fuego a sus familias de acogida, no hace más que poner voz al runrún que le llega. No es de extrañar que Ana rompa a llorar cuando cree que será «devuelta», como tampoco lo es que Marilla y Matthew sean percibidos como «extraños» por quedarse con ella.

Sin embargo, Ana comparte otra tradición «de orfandad» más: el mito del huérfano que se impone contra viento y marea, la niña mágica que surge, da la impresión, de la nada —como el rey Arturo— y que demuestra poseer unas capacidades muy superiores a las de cualquiera a su alrededor.

Es posible que, a nivel estructural, dichas reminiscencias literarias conformen los puntales del relato de Ana, y en cambio su atmósfera es incuestionablemente local. L. M. Montgomery permanece dentro de los parámetros y convenciones en que se siente cómoda: en este libro nadie va al baño y, pese a que nos encontramos en el campo, en ningún momento se ve matar a un solo cerdo. No obstante, dicho esto, lo cierto es que la autora se mantiene fiel a su credo estético personal, tal y como aparece descrito por la querida maestra de Ana, la señorita Stacy, quien «no nos deja relatar nada que no pudiera pasar en Avonlea, en nuestras propias vidas». Parte de ese interés por Avonlea tiene que ver con que parece ser un mundo «más feliz» e inocente, perdido hace tiempo y muy diferente al nuestro.

Pero para Montgomery, «Avonlea» era simplemente la realidad editada. Estaba decidida a escribir de lo que conocía: no toda la verdad, tal vez, pero tampoco una absoluta idealización. Las habitaciones y la ropa y las maliciosas habladurías aparecen descritas en gran parte tal cual eran, y la gente se expresa con la jerga local, a excepción hecha de las palabras malsonantes; pero sucede que las personas a las que oímos hablar son mayoritariamente mujeres «respetables», que de todas formas no habrían soltado ningún taco. Este mundo a mí me resultaba familiar gracias a las historias que me habían contado mis padres y mis tías, oriundos de las Provincias Marítimas; el sentido de pertenencia a la comunidad y a la «familia», el terror a «dar que hablar», la petulante rectitud, la desconfianza hacia los forasteros, la marcada división entre lo que era «respetable» y lo que no, así como el orgullo que nace del trabajo duro y el respecto por los logros, todo ello aparece fielmente descrito por Montgomery. La alocución que Marilla dirige a Ana —«Creo que una chica debe estar preparada para ganarse el sustento, lo necesite o no»— puede que suene a oídos de algunos a feminismo radical, pero de hecho no es más que una muestra de la autonomía característica de las Provincias Marítimas. Mi madre fue criada así; en consecuencia, también yo.

Asimismo, Montgomery escribió a partir de su propia experiencia de una forma distinta y más profunda. Sabiendo lo que ahora sabemos acerca de su vida, nos damos cuenta de que la historia de Ana refleja, cual espejo, la imagen de sí misma y reúne buena parte de su fuerza e intensidad, nacidas de un deseo frustrado de plenitud. También Montgomery era, en la práctica, huérfana, pues su padre la abandonó tras el fallecimiento de su madre y la dejó en manos de unos abuelos juiciosos y estrictos, y la verdad es que nunca recibió el amor que sí se le concede, y a raudales, a Ana. La experiencia de exclusión de Ana es sin duda la de la propia autora. El anhelo de aceptación también debió de ser el suyo. Y lo mismo reza para el lirismo; lo mismo para el sentimiento de justicia; lo mismo para su indómita rabia.

Niños y niñas se identifican con Ana porque es lo que a menudo sienten que son ellos: se reconocen carentes de poder, ridiculizados e incomprendidos. Ella se rebela de la manera en que a ellos les gustaría rebelarse, logra aquello que a ellos les gustaría lograr y es amada del modo en que a ellos les gustaría ser amados. Cuando era niña, pensaba —como piensan todos los niños— que Ana era central en el libro. La animaba a continuar y aplaudía sus victorias frente a los adultos, la forma en que desbarataba sus propósitos. Pero hay otra perspectiva.

Si bien Ana la de Tejas Verdes es un libro sobre la infancia, también está muy enfocado en la difícil y a veces desgarradora relación entre niños y adultos. Ana parece no tener poder, pero en realidad posee el enorme aunque inconsciente poder del niño que es amado. Pese a que cambia conforme avanza la obra (crece), su principal transformación es física. Como sucede con el patito feo, también ella se convierte en cisne. Pero la Ana interior —su esencia moral— permanece en buena medida tal y como ha sido siempre. Por su parte, Matthew también empieza igual que pretende seguir: es uno de esos hombres tímidos y aniñados que enternecen el corazón de Montgomery (igual que el primo Jimmy en los libros de Emily), ama a Ana desde el primer momento y, cualquiera que sea la circunstancia, la hace partícipe de todo.

El único personaje que pasa por algo parecido a una transformación esencial es Marilla. Ana la de Tejas Verdes no trata sobre cómo Ana se transforma en una buena muchachita: trata sobre cómo Marilla Cuthbert se convierte en una buena —y más completa— mujer. Al principio del libro, ni siquiera parece estar viva; como dice Rachel Lynde, la voz del sentido común de la comunidad, Marilla no vive, simplemente está. Marilla se hace cargo de Ana, no por amor (como sí le sucede a Matthew), sino por un frío sentido del deber. Será únicamente a medida que avance la novela cuando nos percataremos de que existe una gran similitud familiar entre ambos. Matthew, como hemos sabido desde el primer momento, es un «espíritu gemelo» para Ana; sin embargo, la conexión con Marilla va más allá. También Marilla ha sido «extraña», fea, no amada. También ella ha sido víctima del destino y la injusticia.

Sin Marilla, Ana sería —admitámoslo— bidimensional, una niña con un exceso de verborrea cuya precoz hermosura fácilmente podría resultar cansina. Marilla aporta las salvadoras gotas de zumo de limón. Por otro lado, Ana representa muchos de los anhelos, pensamientos y deseos ocultos de Marilla, lo cual es clave en su relación. Y, en sus enfrentamientos de voluntades con Ana, se ve obligada a confrontar consigo misma, a recuperar lo que ha perdido o reprimido: su capacidad de amar, su amplio espectro emocional. Bajo su afligida modestia y pragmatismo, es una mujer apasionada, como atestigua el torrente de desconsuelo ante la muerte de Matthew. La declaración de amor más conmovedora de todo el libro nada tiene que ver con Gilbert Blythe, sino que es la dolorosa confesión de Marilla en el penúltimo capítulo:

“Oh, Ana, sé que he sido algo estricta y quizá dura contigo, pero por eso no debes pensar que no te quiero tanto como te quería Matthew. Quiero decírtelo ahora, que puedo hacerlo. Nunca he tenido facilidad para expresar lo que sentía mi corazón, pero en momentos como este es más fácil. Te quiero tan profundamente como si fueras sangre de mi sangre y has sido mi alegría y consuelo desde que llegaste a Tejas Verdes”.

La Marilla a la que primero conocemos jamás habría podido exponerse de ese modo. Solo una vez recuperada —no sin dolor, no sin torpeza— su capacidad para sentir y expresarse, logra convertirse en lo que Ana perdió mucho tiempo atrás, y lo que de verdad quiere: una madre. Pero amar es hacerse vulnerable. Al principio de la obra, Marilla es omnipotente, pero al término esa estructura se ha invertido, y Ana tiene mucho más que ofrecer a Marilla que esta a ella.

Tal vez sean las absurdas correrías de Ana las que doten a la obra de atractivo para un lector infantil, pero son las luchas de Marilla las que dejan huella en los adultos. Puede que Ana sea la huérfana que todos llevamos dentro, pero entonces también lo es Marilla. Ana es la versión de cuento de hadas del sueño cumplido, aquello que anhelaba Montgomery. Marilla es, de un modo más creíble, aquello en lo que temía convertirse: una persona apagada, desolada, atrapada, sin esperanza y sin amor. La una salva a la otra. Es la nitidez de su encaje psicológico —además de la creatividad, el humor y la fidelidad narrativas— lo que hace de Ana la de Tejas Verdes una fábula tan lograda e imperecedera.

(*Este texto se publicó originalmente, con el título «Revisiting Anne», como epílogo a la edición de Ana la de Tejas Verdes de la editorial New Canadian Library (1991). Reproducido con la autorización de la autora).

Otras noticias de Arte y Cultura

Los detalles del proyecto. Esteban Lamothe mostró su nueva faceta como poeta con la publicación de su primer libro

Emmanuel Carrère. “Es un libro sobre el duelo que no ha sido escrito con dolor; sí, con tristeza, pero fue la que me acunó”

Cincuenta años. Un golpe al corazón: “1975-presente” sacude la colección del Reina Sofía

1

1Darío Lopérfido: gestor cultural innovador y audaz, fue un polemista y se declaró rebelde

2

2Festival literario con un coro de lecturas, en solidaridad con las comunidades afectadas por los incendios en la Patagonia

3

3Van Gogh y el significado del amarillo

4

4“Si lo contás, te mato”. Cinco años de entrevistas, 40 horas de conversación y una amenaza recurrente: “Suárez Mason nunca se arrepintió de nada”