“I’m kissing you, my love”

Ella es de San Isidro, él de Mendoza, y se conocen en el chat de un sitio para cinéfilos; los diálogos de esas ficciones que conocen de memoria los ayudarán a decirse lo que sienten

Sabemos de esta doliente historia de amor gracias a dos testigos accidentales: el coordinador de un portal de películas clásicas y el psicoanalista lacaniano que trató las heridas. Por supuesto que no se conocen, pero resulta que coinciden en un Bar Mitzvá donde tienen una amiga en común, que se queda estupefacta por la casualidad y que no puede resistir tirarles de la lengua y reconstruir para nosotros esta pequeña crónica de la indiscreción. Los testigos refieren que el chispazo se produce en los chats de ese singular sitio para cinéfilos, donde se intercambian gustos, datos exóticos y críticas de aficionado. Silvia es una profesora particular de inglés y vive en San Isidro; Guido es un agente de seguros y trabaja en Mendoza. Hay muchos otros usuarios de ese portal, pero a estos dos les fascinan los dramas románticos, y especialmente uno: Breve encuentro, aquella rara obra maestra de David Lean donde actuaba Trevor Howard. Se saben de memoria los diálogos que el médico y la mujer casada mantenían en la estación del tren, y por supuesto resultan fanáticos de su banda sonora: el Concierto número 2 de Rachmaninoff.

Solo se da cuenta de lo que escribió al despertar y leer con horror esas oraciones que garabateó borracha o dormida

Tan extrañas sincronías los acercan, los llenan de curiosidad y los mantienen despiertos hasta muy tarde frente a sus pantallas. Guido parece un experto en Billy Wilder y se regocija contándole cómo se filmó El departamento, que se inspira en un personaje secundario de Breve encuentro. Silvia le recita de memoria un parlamento intrascendente de Shirley MacLaine y le pide que entre en YouTube a ver la secuela de 1984, y particularmente aquella melancólica secuencia en la cama matrimonial donde Meryl Streep le confiesa a una amiga: "Pienso en él todos los días. Es mi último pensamiento antes de dormir y el primero al despertarme. Cada día hablo de él conmigo misma".

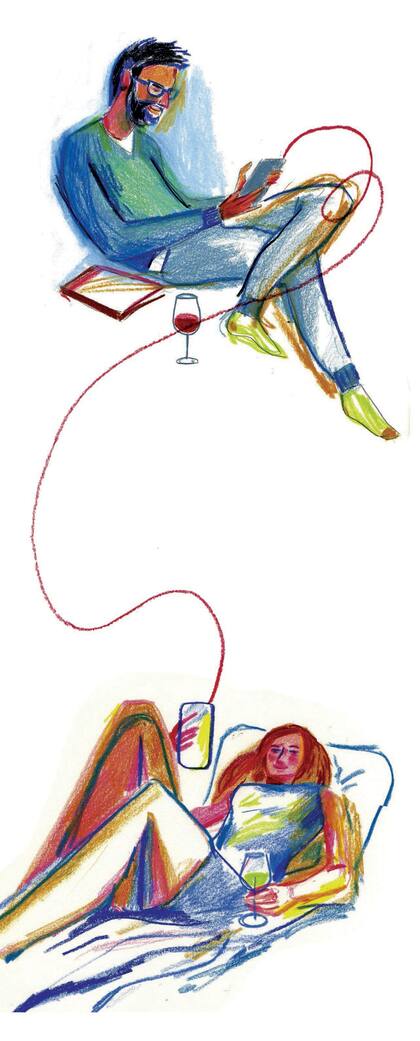

Evocan galanes y actrices de carácter, y juegan certámenes de eruditos. Sin darse cuenta, el cine los conduce a la música y a los libros, a la infancia y a la adolescencia, y de pronto Guido se sorprende narrando dolorosamente cómo era maltratado en el colegio por ser distinto y Silvia está relatando el día en que su padre hizo las valijas y se fue de casa. Ya derivaron su vínculo a un chat privado, lejos del foro que los reunió y vigila. Ninguno de los dos está en Facebook, pero encuentran en Gmail un buen refugio. Silvia se asombra ante la necesidad de escribirle antes del desayuno, al principio sin esperar respuesta inmediata, y siente taquicardia al descubrir que su interlocutor contesta rápido y que mantiene abierto el canal a toda hora. No tardan en canjear números de celular. El chateo se vuelve frenético; ahora también desde autos y colectivos, salas de espera o recreos de la vida. Parece una sola conversación incesante, que va desde el amanecer hasta el insomnio; está cruzada por el deslumbramiento inicial que da el conocer de repente a tu alma gemela. A las tres semanas se ofrendan hechos, infidencias y sentimientos que jamás le han confesado a nadie, y coquetean aunque todavía de manera inocente, como lo harían dos amigos entrañables de distinto sexo. Ninguno de los dos cruza la línea.

Guido parece esa clase de caballeros poco lanzados, que tanto fascinan y exasperan a las damas. Y entonces Silvia se impacienta y una noche, con tres copas encima, le escribe: "Sorry, dear Trevor ¿when will you ask me a kiss?" Pero solo se da cuenta de lo que escribió al despertar y leer con horror esas oraciones que garabateó borracha o dormida. Y también al detectar la única réplica que su interlocutor se atrevió a subir a las 5 de la madrugada: "I’m kissing you, my love".

Hay silencio de radio durante cinco horas entre ellos, pero al final el asegurador escribe pidiendo perdón y la profesora se echa toda la culpa. De poco vale ese minué; pronto se impone el deseo: están enamorados y el chat termina por revelar la verdad. Sobreviene a partir de ese sinceramiento la habitual cadena de lugares comunes del romanticismo, se envían larguísimas cartas por e-mail y ceden al erotismo a distancia. De vez en cuando se mandan fotos circunstanciales, sacadas de apuro al entrar a un cine, en una plaza o en un café. Ella es una chica sencilla de ojos azules; él es un cuarentoide pintón con aire de huérfano. Silvia quiere dar un paso más: escuchar su voz en el teléfono. "¿Y si resulta que tengo voz de pito?", le pregunta Guido en broma. O en serio. Aguantan por prudencia todo lo que pueden, como si caminaran en puntas de pie sobre un campo minado, pero un día el hombre se adelanta, marca su número y comienzan a charlar, envueltos en sus voces bajas y sugerentes. A Silvia le tiemblan las piernas. El chateo se vuelve directamente sexual, y ella le propone una cita cara a cara. El tipo duda varios días, parece temer algo; finalmente le sugiere un terreno neutral: tal vez Córdoba. La profesora acepta. Está eufórica y prepara el viaje, pero cuando se sienta en el bar del Aeroparque, pintada y perfumada, y con su equipaje mínimo, siente un susto de muerte. Una especie de ataque de pánico. Se levanta y retrocede hasta un taxi, y llora todo el camino de regreso a San Isidro. "Sorry, my love, no estoy preparada." El arrugue no llega a enojar a Guido, pero lo decepciona. Silvia consigue un psicoanalista y le expone sus dudas, ansiedades y dilemas. Pasar de lo virtual a lo real puede matar cualquier amor; conoce a personas que se llevaron un terrible porrazo.

La relación continúa como si el asunto hubiera sido saldado. De hecho el asegurador la consuela y la llena de optimismo y de sueños cinematográficos. Navegando por las redes sociales, la profesora se tropieza con un tuit misterioso, y tirando del hilo llega a un blog y después a la página personal de una artesana: Guido está casado con ella desde hace siete años y tiene dos hijos. Silvia no se siente engañada, sino dolorida; mira esa felicidad familiar y vomita la cena. La conversación se torna dura y eléctrica, aunque ella no sabe de qué acusarlo y él no sabe de qué defenderse. A pesar de tanto diálogo íntimo hay cientos de cosas que no se han franqueado. Cada uno eligió la forma más conveniente de editar su verdadera existencia.

Silvia formula la pregunta más desgarradora: "¿Qué futuro puede haber para nosotros?" Pasan una semana entera tratando de encontrarle un argumento a esa película. Guido presiente que está a punto de perderla y se desespera; Silvia piensa que cuanto antes terminen y cuanto más drástico sea el corte, menos sufrirán. Cortan con palabras dulces y heroicas, como si estuvieran en los epílogos de Casablanca. Pero los días posteriores se presentan vacíos y la abstinencia les provoca convulsiones secretas. A cada rato revisan el chat, el mail y el celular para ver si hay una mísera señal, aunque sea una llamada perdida. A fuerza de voluntad se zambullen de nuevo en películas antiguas y se tragan las lágrimas con discreción. Silvia ve por quincuagésima vez La princesa que quería vivir, y detiene y retrocede la escena final, cuando Audrey Hepburn mira de esa forma tan intensa al periodista. Le dice con los ojos que es maravilloso, que lo ama y que está transida de pena, pero que no queda otra salida que marcharse. Y entonces el periodista, más solo que un perro, se da vuelta sin música y camina con las manos en los bolsillos por el interior de la basílica cargando su propia y digna amargura. "Durante estos días sin sentido yo he sido muchas veces Gregory Peck", le responde Guido cuando ella no puede más, abre fuego y le recuerda aquella despedida legendaria.

Retoman el diálogo como animales apaleados, perseguidos por sus desconfianzas. Pero a poco de andar regresan a su comunión de almas, aunque sin los viejos fervores. Al cumplir un año del comienzo, Silvia nota que se están distanciando, que la energía amorosa se apaga, que el desgano los vence. Primero hay días enteros en que no se comunican, más tarde semanas de auténtico silencio; finalmente no queda nada de ellos en la Web, como si jamás hubieran existido.

Para olvidar, Silvia se va con su esposo de vacaciones a Kenya, donde alguna vez un esquivo cazador tuvo que decidir entre Ava Gardner y Grace Kelly.

Este relato fue publicado en LA NACION Revista el 2 de noviembre de 2014 y está incluido en el libro del autor Te amaré locamente (Planeta)

Otras noticias de Amores a la distancia

- 1

De Kuitca a Patti Smith: lo que veremos en 2025 en museos y centros culturales de Buenos Aires

2

2La biblioteca de Jorge Lanata: de las crónicas y las novelas a las memorias del paladín del periodismo argentino

- 3

Adiós a mi primera Julieta

- 4

Como un refugio en el verano, abren un espacio de lectura para hacer una inmersión en la obra de la Premio Nobel