Houellebecq, el maldito en busca de la felicidad

Barcelona.– La socorrida cita de los diarios de Kafka que tanto le gustaba a T. W. Adorno parece dar con el meollo del asunto. "La literatura no es un espejo que refleja, sino un reloj que adelanta", decía el checo. El problema con la que hace el enfant terrible de las letras francesas, el más provocador y –por qué no admitirlo– repulsivo de los galos en activo en los últimos años es que funciona paradójicamente como un reloj averiado que suele dar la hora exacta. Y como si fuera poco, la bruñida superficie de su cuadrante refleja además con descarnada e incómoda nitidez la postal del presente.

Las dotes de vidente del controvertido poeta, ensayista y narrador de ultramar Michel Houellebecq (Saint-Pierre, Isla de La Reunión, 1958) no son nada nuevas. Ya desde su primera novela Ampliación del campo de batalla (1995), comparada con El extranjero de Camus por algunos críticos, sorprendía la precisa anticipación con la que describía el vacío existencial del fin de milenio. Con la polémica Plataforma (2001), lanzada un mes antes de las Torres Gemelas, el galo apuntaba directamente al terrorismo e imaginaba un cruento atentado en Tailandia muy similar al que se produciría en Bali un año después. Sin contar con sus explosivas declaraciones al estilo de "el islam es la religión más idiota del mundo" cuando el 11-S aún estaba en todas las pantallas.

Y su macabra puntería fue aún mayor con Sumisión (2015), una distopía sobre el ascenso a la presidencia francesa de un integrista y la transformación de la República en un Estado Islámico, que llegaba a las librerías el mismo día del sangriento atentado al semanario satírico Charlie Hebdo. De hecho, Houellebecq era la última portada de la publicación. Para no mentar su sonada desaparición en otoño de 2011, al inicio de una larga gira europea por el Premio Goncourt a El mapa y el territorio, que dio lugar a todo tipo de especulaciones, incluido un posible secuestro de Al Qaeda. Pero como algo parecido simulaba un personaje de esa novela llamado Michel Houellebecq, para sus detractores no fue más que una operación de marketing o cínico oportunismo. Y puede que algo de eso sea cierto porque la anécdota daría para el falso documental de Guillaume Nicloux en 2014 The Kidnapping of Michel Houellebecq.

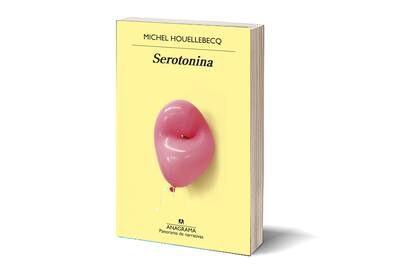

Lo cierto es que aquel nuevo Camus de antaño se ha ido consolidando con los años más bien como un incómodo Céline del siglo XXI, porque sus reaccionarias y a veces extremas opiniones han provocado decenas de polémicas y le han granjeado un bonito prontuario en el que brillan los títulos de misógino, decadente, islamófobo o racista, entre otras acusaciones. Pero mal que le pese a la progresía literaria, el estilo de Houellebecq es indestructible y sus dotes de Casandra pareces más certeros que nunca, porque con su nueva novela Serotonina, a la que LA NACIÓN ha tenido acceso, vuelve a anticiparse al gran síntoma de su tiempo, y no sólo en su país, sino en el corazón de Europa.

La novela, que publica Flammarion en Francia el próximo 4 de enero con una tirada extraordinaria de 320.000 ejemplares –Anagrama lo hace en castellano el día 9 con traducción de Jaime Zulaika– gira en torno a las violentas protestas y cortes de ruta de los arruinados agricultores franceses contra París y las políticas neoliberales de la UE. Un escenario calcado al que pone en jaque al gobierno de Macron desde noviembre pasado con la irrupción del movimiento ciudadano de los gilets jaunes (chalecos amarillos). Un variopinto colectivo que aglutina a agricultores, transportistas, autónomos y trabajadores de todo pelaje frente a la frustrada subida de carburantes y la pérdida de su poder adquisitivo. Una pauperizada y descontenta masa electoral que, al igual que en la novela, va camino a convertirse en el botín de la extrema derecha, según advierten muchos analistas.

Pero el corrosivo genio provocador de Houellebecq no se queda ahí y en Serotonina hay mucho más eso, incluso más que zoofilia o una gang bang pornográfica (marcas habituales de la casa). El narrador es Florent-Claude, un cínico agrónomo de 46 años –ningún detalle es inocente, a esa misma edad se ahorcó Nerval y murió Baudelaire– especializado en ecología que ha hecho carrera en la multinacional de transgénicos Monsanto y como funcionario del mismo Estado francés que ha esquilmado el campo. Tras descubrir en unos vídeos las sórdidas aficiones de Yuzu, su novia japonesa, liquida su piso parisino, abandona todo y comienza a medicarse con Captorix, un antidepresivo de última generación que además de provocarle nauseas, aniquila su libido y su potencia sexual.

Cualquier semejanza es pura coincidencia, claro, porque también agrónomo de formación es el autor, que en septiembre pasado se casó con su joven prometida japonesa Lysis. Y la Serotonina, a su vez, es todo metáfora porque, como le advertiría una vieja amante al narrador: "Ya nadie será feliz en Occidente, pensaba además, hoy debemos considerar la felicidad como un ensueño antiguo, pura y simplemente no se dan las condiciones históricas". De ahí, entre otras cosas, que en su fuga hacia ninguna parte el personaje acabe en Normandía, en la arruinada granja lechera del aristócrata Aymeric, un antiguo e idealista compañero de estudios, al que su mujer ha abandonado, que lo introduce en las protestas y le ensaña a usar un fusil.

El narrador se hunde. Y con él también el campo, la economía y sociedad del bienestar de la zona euro y puede que también toda esperanza. Lo notable, en todo caso, es que su medicada caída no pierde ni un ápice de lucidez para desgranar con brutal cinismo todos los fracasos, propios y colectivos, amorosos y políticos. Una retahíla de dardos envenenados de la que nadie se salva, ni la intelectualidad de izquierda que asiste impávida al derrumbe –"eran exactamente lo que más adelante se llamarían bobos, burgueses bohemios"– ni la militancia global contra la violencia de género. "Algunas feministas desearían ir más lejos, permitir la imposición de penas más severas introduciendo el concepto de femicidio en el Código Penal, lo que a mi me parecía bastante divertido, me sonaba a insecticida o raticida", piensa el narrador cuando sopesa la posibilidad de asesinar a su pareja. Y eso para no mentar sus guiños xenófobos, cuando denuncia que inversores belgas, holandeses y, sobre todo, chinos se están apoderando del quebrado campo francés.

Para rematar la faena, las provocaciones del narrador se vuelven especialmente lacerantes con españoles y argentinos, para poner sólo dos ejemplos. Con los primeros, al loar las virtudes del caudillo Francisco Franco como "el verdadero inventor a escala mundial" del turismo de masas. Y con los segundos, más de lo mismo al celebrar su potencia agroexportadora: "El nuevo gobierno, con su política de devaluación del peso, lo había entendido muy bien, esos cabrones iban a inundar literalmente Europa con sus productos". Una broma muy pesada.

Pero quizá lo más inquietante de la nueva radiografía narrativa del vidente Houellebecq es el diagnóstico global que ofrece la novela en su punto álgido, porque se parece demasiado los versos finales de "The Hollow Men" de T. S. Eliot: "Y así es como muere una civilización, sin trastornos, sin peligros y sin dramas y con muy escasa carnicería, una civilización muere simplemente por hastío, por asco de sí misma, qué podría proponerme la socialdemocracia…".

Temas

Otras noticias de Literatura

- 1

Romantasy: el género literario que fusiona fantasía y romance y arrasa en redes sociales

- 2

Un millón de pesos por día: los “tótems” del Bellas Artes recaudan en beneficio del museo

3

3El español, “idioma de pobres y de migrantes”: miembros de la Academia de Letras le responden al cineasta francés Jacques Audiard

4

4La editorial de Neil Gaiman dejará de publicar al autor por las acusaciones de agresión sexual