Recuerdos de una amiga: y la malicia no murió

Siempre afable y risueño, en la Ciudad Luz Pepe Fernández cambió el piano por la cámara fotográfica para hacer de su vida un permanente desfile de retratos

"Aquí está todo, bien guardadito -me dijo martilleando con el dedo sobre unas grandes carpetas- Todas mis fotos, desde el principio hasta hoy." Otro habría dicho "la obra de mi vida", pero Pepe era incapaz de llenarse la boca con la palabra "obra" y quizás -en ese instante que a los dos nos sonaba a un adiós para siempre, disimulado, por cortesía, detrás de las risas- con la palabra "vida".

Imposible imaginarlo con cara de circunstancias, aunque éstas lo habrían justificado. Tras haber vivido tan rodeado y haber fotografiado tantas caras famosas, al punto de que todo él se había convertido por dentro en una galería de retratos, Pepe Fernández pasaba ahora sus últimos años en un departamentito de Saint-Germain des Près, uno de esos inventos parisienses compuestos por varias chambres de bonne [cuartos de servicio] pegadas entre sí, solo. Quinto piso sin ascensor, en el barrio más hermoso del mundo, un verdadero sueño del pibe a condición de serlo, no de tener los años de Pepe, un corazón operado y unos amigos a los que también, para ese entonces, subir a verlo se les hacía muy cuesta arriba.

Riendo, por no perder la costumbre, Pepe me mostró la especie de ropero con puertas corredizas que escondía la ducha. Cuando, días después, me enteré de que el portero del edificio había comprendido que algo allá arriba no andaba bien, porque un hilo de agua bajaba por las escaleras, lo pude imaginar muriéndose acurrucado en el recinto estrecho. ¿Habrá recordado, en un chispazo, otra muerte solitaria que lo tocaba de cerca: la del poeta Rodolfo Wilcock, desaparecido años atrás en su casona de campo, en Italia, donde tampoco a él lo visitaba nadie? Wilcock, que para el Pepe adolescente significó, aquella noche de los años cincuenta, a la salida del Colón, el comienzo de todo.

Pepe había ido a escuchar el concierto junto a su hermana. Lo comentaban con una petulancia que el poeta de veintiocho años encontró deliciosa. Él era fino, cultísimo, y Pepe, de acuerdo con sus propias palabras, "un brutito en todo salvo en música (en ese entonces pensaba dedicarme al piano)". Pero un brutito desopilante que, gracias a su descubridor, se convirtió en el gran amigo de Silvina Ocampo y en el fiel comensal de aquellas comidas que ella presidía, y en las que siempre estaban Bioy Casares, Borges, el otro Pepe (Bianco) y Wilcock. Es de imaginarlo al pibe del barrio de Flores, jugando en el patio de los grandes y adoptado con entusiasmo por una Silvina que se aburría ostensiblemente y que, mientras Borges y Bioy desgranaban sus chistes sonsos ("¿y si el pasto fuera rosa?", ja, ja, "¿y si las nubes fueran verdes?", ja, ja), se inclinaba hacia su protegido y, acercándole a la oreja su gran boca de comisuras amargas, le susurraba con voz de bajo profundo: "¿A vos te divierte Borges?"

Desde ese momento la existencia de Pepe se volvió un desfile. Contaba con amigos maravillosos que iban a verlo a su departamento de Ramón L. Falcón 2172 (tengo motivos para conocer la dirección exacta) y después, a Ramos Mejía. El sentido del humor a sus padres tampoco les faltaba. La primera vez que Wilcock fue invitado a comer, olió la cacerola y dijo: "No me gusta". "En la esquina hay un restaurant -le contestó la madre-. Vaya y vuelva para el café."

En Ramos Mejía, el pequeño pianista conoció a una chica de melenita de oro. Se llamaba María Elena Walsh. Bajo la magnolia del jardín de los Fernández se juntaban Héctor Bianciotti, Ernesto Schoo, Alberto Greco, Sara Reboul, Roberto Sualés, Horacio Verbitsky. Para ellos, reírse era un imperativo y a la vez una trampa: prohibida la expresión de los sentimientos, bienvenidas las carcajadas que creaban lazos secretos, de tribu, de secta.

El grupo, que también se reunía en La Sombra (un pedazo de campo abierto donde Wilcock plantaba papas y lentejas, con una miserable casilla de techo de zinc y un vecino austríaco y quizás nazi que vivía en una cueva cavada en tierra), se desbandó con la llegada del peronismo. En 1951, la partida de Wilcock fue el puntapié inicial. En lo sucesivo asistirían a una sucesión de adioses en el Puerto que pretendían no ser desgarradores. Tres años más tarde, Wilcock se fue de verdad, junto a Nene Pugliese, a Elsa Secreto, a Alfredo Novelli. Siempre la tribu, risueña y solidaria, ¿imaginaría su futuro aislamiento en la campiña italiana, exclusivamente acompañado por un gato parlante (bilingüe, se comprende, dado que a partir de cierto momento la producción poética de su amo se desarrolló en dos idiomas, italiano y español)?

Ese día de 1954, en el muelle, Silvina temblaba como nunca. Arrebujada en sus famosas pieles de tigre, bastante ajadas, y con los anteojos negros para tapar el brillo de los ojos, le dijo: "A Wilcock lo vas a tener que reemplazar vos". Dicho y hecho, a partir de entonces lo llamó a cualquier hora: "Vení enseguida". Pepe se precipitaba a la estación, llegaba sin aliento, y ella: "¡Es que no te veo desde ayer!". Fue en el Colón, sitio en el que a Pepe acostumbraban cambiarle el rumbo, donde Bioy Casares le entregó un sobre de parte de Silvina: "Para que te compres el pasaje. Nos vamos a Europa".

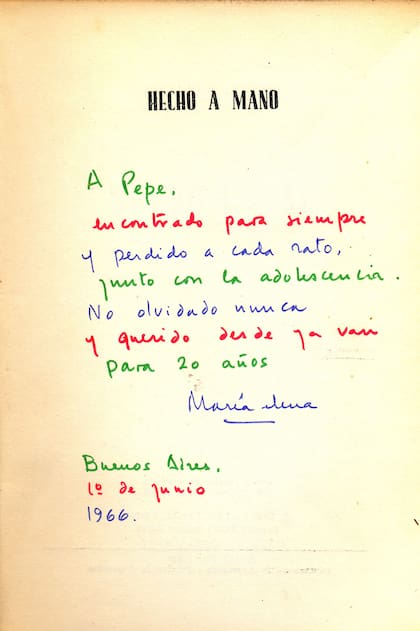

Se embarcó ese mismo año. En París lo esperaban María Elena con Leda Valladares y también Cortázar, Lalo Schiffrin. A Wilcock viajó a verlo a un pueblito del condado de Kent (el poeta prefería siempre la Sombra, no las luces de la ciudad). Luego volvió a París con el pintor Carlos Courau, probó fortuna en Niza y conoció la experiencia que relata Héctor Bianciotti en su autobiografía, dormir en la calle y comer salteado. Pero tras un regreso a Buenos Aires, en 1963 emigró para siempre. Ya en Buenos Aires, María Elena sintió ese viaje sin regreso como un abandono y escribió la "Zamba para Pepe" donde le dice: "Hace muchos años que te fuiste/ y sin una lágrima te despedí/ [?]. Cuando un amigo se va,/ nadie nos devolverá/ todo el corazón que le prestamos/ tanta compartida soledad".

En París, Pepe "cambió el sol por la neblina", como también le canta María Elena, y el piano por la fotografía. Pepe fotografiaba con una picardía impertinente que revelaba en sus modelos aspectos impensados. El "instante decisivo" del que hablaba Cartier-Bresson lo iluminó más que nunca cuando fotografió a Borges parado en el vestíbulo de L'Hôtel, sobre unos mosaicos en forma de sol. "Quédese ahí", le pidió, y se subió a una escalera de caracol para tomarlo desde arriba. Esa foto de Borges mirando hacia lo alto, de pie sobre los rayos geométricos, ha dado la vuelta al mundo y fue la elegida por la colección La Pléiade de la editorial Gallimard al publicar sus obras completas.

Pepe, que en realidad se llamaba José María, cosa que siempre ocultó, se dio a conocer en la Argentina a través de una exposición en la Fotogalería del Teatro San Martín organizada por Sara Facio. Fue él quien presentó a Susana Rinaldi y a Bruno Quoquatrix, del Olympia de París. Sus desnudos, sus fotos de Piazzolla, de Jairo, de Monzón, también han dado varias veces la vuelta al mundo.

Cuando en 1991 volvió a Buenos Aires, de paso, quiso ver a Silvina pero Bioy Casares no lo dejó. Ella no estaba bien. Pepe se alojó en casa de Guillermo Vilas y desde sus ventanas se quedaba mirando las de Silvina, justo enfrente. Qué condena más rara, saberla ahí, sola como se está siempre ante la muerte, y no poder hablarle, recordar junto a ella los chistes de su marido y los de Borges, que a ella la hacían bostezar, y despedirse, esta vez sin retorno.

Después, el corazón de Pepe empezó a flaquear. Cuando subí los cinco pisos rumbo a su departamentito chorizo, me dijo lo que tantos argentinos perdidos por el mundo vivimos repitiendo: "Anoche escuché el tango Volver'. Me gustaría pero ¿adónde? ¿Tengo un lugar?". A modo de respuesta le canturreé la zamba de su amiga, aquella de la melenita de oro:

Como el argentino de los tangos

te quedaste solo en París

.........................................................

Hace muchos años que te quiero

y hace muchos más que te olvidas de mí

.............................................................

Te veré una noche por Corrientes

esquina Rivoli.

........................................................

Todo cambia desde que te fuiste,

ya los argentinos no somos así.

Estamos mirándonos por dentro

y olvidándonos de París.

........................................................

Quedan pocos de los que decían

que en este país no se puede vivir.

Una declaración de cariño que incluye una certera patadita muy de las suyas, comenté. Pepe estalló en una de esas carcajadas que desde los tiempos de la tribu le servían de máscara y, en ese momento lo entendí, también de país. Cuando a Gardel, exasperados por la incertidumbre que él mismo propiciaba, le preguntaron de dónde era, si de Toulouse o de Tacuarembó, contestó con sobriedad: "Mi patria es el tango". La de Pepe Fernández era la risa. Pero debe de ser difícil reírse solo cuando se ha vivido de manera constante junto a los otros, descubriendo sus rostros y lo que éstos ocultaban; difícil resumir el catálogo, la enumeración de nombres que fue su vida, a uno solo, el suyo.

¿Por qué digo que tengo motivos para conocer su dirección exacta, en el barrio de Flores? En 1978, cuando llegué a París, me apresuré a llamarlo por teléfono. Jamás lo había visto, o eso creía, pero Pepe representaba para los argentinos un papel de embajador. Imposible instalarse en esta ciudad sin apelar al inspirador de la famosa zamba. De haber existido Manuelita, la tortuga, a ella también la habría llamado. Su respuesta me dejó muda:

-¡Alicia! -exclamó- ¡No te imaginás la importancia que has tenido en mi vida!

Al observar mi silencio, Pepe agregó:

-A ver, cerrá los ojos y tratá de recordar quién fue tu primer profesor de piano.

Obedecí, cerré los ojos y volvió a mi memoria un corredor oscuro, largo. Al final se abría una puerta en cuyo vano se erguía un joven de elevada estatura. Yo vivía en el departamento B, tenía seis años y caminaba por el corredor hacia el departamento del fondo, para ir a recibir mi primera lección de piano.

-¿Ese muchacho alto eras vos? -me sorprendí, mientras Pepe se reía encantado, ante todo para festejar que el recuerdo no se hubiera perdido, y también porque aquel petisito de quince años, que a mí me parecía enorme, no había crecido mucho desde entonces.

-Yo con vos me moría de miedo -confesó-. Fuiste mi primera alumnita.

Un periodista argentino, Jorge Forbes, se contó entre los pocos que se animaron con los cinco pisos de Saint-Germain para subir a verlo. Pero Pepe, esa vez, me había asegurado, mientras martilleaba con el dedo sus carpetas llenas de fotos: "Esto no se pierde, hay amigos que lo saben y que harán algo".

Años más tarde la predicción se cumple. La exposición de las obras de Pepe Fernández en Buenos Aires demuestra que el título de la nota que publiqué a su muerte, "Una malicia que no debe morir" (nota de la que transcribo en ésta bastantes párrafos, ¿acaso entre tanto he vuelto a tener noticias suyas como no sea en sueños?), osciló entre la premonición y el estímulo. No, esa malicia no debía morir, y no lo ha hecho, por suerte para todos. Conmueve, alivia y reconforta comprobar que las obras sobreviven a un episodio tan fútil como caerse muerto.