Encuentro cercano con el Lejano Oriente

Acá estoy, con el eco de Pequeña novela de Oriente, de Santiago Loza, aún entre las manos. En lo que duró la lectura, yo también viajé, padecí jet lag, me conmoví, abrí los ojos y me dejé inundar por el mundo que habitan los otros. Y por ese no sé qué indefinible que tienen los diarios de viaje.

La productividad de Santiago Loza (Córdoba, 1971) es tan descomunal que, aunque no se lo siga puntillosamente, es difícil no haber disfrutado de alguna de sus creaciones. Quien en el teatro no haya visto La mujer puerca, Nada del amor me produce envidia o, actualmente, Viento blanco, quizás sí vio Breve historia del planeta verde o en el cine, Doce casas en la tele, o tal vez haya leído Nadadores lentos, entre otros textos. Dramaturgo y escritor, Loza sabe del arte de entrelazar palabras y emoción, textos y vivencias, cercanías y distancias.

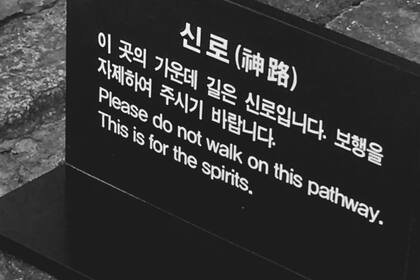

En este sentido, Pequeña novela de Oriente (Entropía) hace honor a su nombre. Pequeño formato, delicada edición y tres fotos que inauguran, como un guiño fugaz, cada uno de los capítulos. En el que corresponde a Corea, la imagen de un cartel, escrito en coreano y en inglés, que dice “Este sendero es solo para que caminen los espíritus”. En el de Japón, un atisbo a lo que sería la habitación de un hotel-cápsula. Y en el de China, lo que parece ser el neón de un local nocturno.

"Loza no nos impone la voz del Yo. El libro está escrito en segunda persona, como si el autor necesitara de una mediación explícita–¿una zona de pudor?– entre sus vivencias y el relato"

Loza no nos impone la voz del Yo. El libro está escrito en segunda persona, como si el autor necesitara de una mediación explícita–¿una zona de pudor?– entre sus vivencias y el relato. “Tenés miedo de que te despojen al dormir. Tenés miedo a la pérdida absoluta. Te decís: ‘Si me mantengo despierto, comenzaré a escribir una crónica de los viajes asiáticos’”, se lee hacia el inicio del libro, cuando el autor reconstruye la avalancha de temores, neurosis y agotamiento que le acomete durante una larga escala en París, antes de seguir viaje a Seúl .

“¿Cuál es el no sé qué específico –me pregunté hace apenas unos días, cuando avanzaba en la lectura– de este diario de viajes que no puedo soltar?” Tal vez, la escritura sin vueltas, diáfana. Sobria. Quizás, cierto modo de hacer tremendamente cercanas las experiencias del protagonista. Ese ser al que el narrador todo el tiempo “le cuenta” lo que le está pasando se convierte –la magia ireemplazable de los textos– en un hermano. Una suerte de hermano pasajero, fruto de esa intensidad que a veces asoma entre dos extraños que, de repente, coinciden en las coordenadas de algún viaje.

El protagonista de Pequeña novela de Oriente se nos hace próximo cuando pone en palabras la paradoja que nunca saldrá en Instagram: un viaje se disfruta tanto como se padecen el abismo lingüístico, los artificios del turismo masivo, el pesadillesco tránsito entre aviones, la contradicción entre querer abrirse a todas diferencias y, al mismo tiempo, sentir que algo se retrae, irrefrenable, dentro de uno.

La Corea descripta por Loza es la de un enclave de montaña donde se celebra un festival de cine. Japón, el lugar que siempre se quiso conocer y que –como suele ocurrir– termina siendo distinto de lo soñado (pero donde igual se podrá acceder a una intrasferible dosis de enigma).

Y China –el capítulo preferido por quien esto escribe–, la historia de un proyecto inconcluso y una amistad inesperada. En Shanghai Loza iba a reunirse con una mujer de Singapur a la que conoció en una residencia de escritores. La pandemia frustra ese viaje, y el relato entonces es el de la génesis: la amistad –hecha de escapadas, complicidades y confesiones en lugares tan poco turísticos como una lavandería– que el argentino forjó en Estados Unidos con una escritora oriental, pequeñita y vigorosa,y el plan que forjaron entre los dos para verse en China.

Imposible una novela de Oriente si no hay China, le habría advertido ella. Pero el Covid hizo de las suyas. Y el escritor no solo logró su libro, sino que también encontró la gema más difícil de todo viaje: un encuentro que lo trascienda.