Elton John. La música y el fútbol: dos pasiones y un mismo ídolo

Más que un hincha, el cantante británico llegó a ser propietario y presidente del Watford, el equipo que le salvó la vida y que significó la única unión con su padre

El equipo de mi padre era el Watford, mucho menos glamuroso e impresionante. Yo tenía seis años cuando me llevó por primera vez a ver un partido. Con penoso esfuerzo trataban de ascender desde la última posición de algo llamado tercera división del Sur, que era lo más bajo que se podía estar en la liga de fútbol sin que te echaran. De hecho, poco antes de que yo empezara a ir a los partidos del Watford, habían jugado tan mal que habían llegado a expulsarlos; se les permitió permanecer en la liga tras solicitar que los seleccionaran de nuevo. El estadio en Vicarage Road parecía decir a las claras todo lo que se necesitaba saber sobre el equipo.

Solo había dos tribunas cubiertas muy pequeñas, viejas e inestables. Y también se utilizaba como canódromo. Si yo hubiera tenido algún criterio, le habría echado un vistazo antes y, tras considerar el estado en que se encontraba, habría optado por defender un equipo que jugara de verdad al fútbol. Podría haberme ahorrado veinte años de casi completa desdicha. Pero el fútbol no funciona así, o al menos no debería. Lo llevas en la sangre; el Watford era el equipo de mi padre y, por tanto, el mío.

Además, a mí no me importaban ni el estadio, ni la falta de perspectivas del equipo, ni el frío gélido. Me encantó al instante. La emoción de ver practicar un deporte en vivo por primera vez, la excitación de subir al tren con destino a Watford y cruzar andando la pequeña ciudad hasta el estadio, los vendedores de periódicos que aparecían en el descanso para informarte de los resultados de otros partidos, el ritual de ponernos siempre en el mismo lugar en las gradas, junto a la tribuna de Shrodells a la que llamaban The Bend. Era como tomar una droga a la que al instante te volvías adicto. El fútbol me obsesionaba tanto como la música; cuando no estaba confeccionado mis listas de éxitos personales en mi habitación, recortaba las clasificaciones de las ligas de fútbol de las revistas y las pegaba en la pared, y me aseguraba de tenerlas totalmente actualizadas. Es una adicción que nunca me he quitado porque no he querido, y era hereditaria, me la había pasado mi padre.

Cuando tenía once años, mi profesor de piano me inscribió en la Royal Academy of Music, situada en el centro deLondres. Aprobé el examen y allí pasé los sábados de los siguientes cinco años: estudiaba música clásica por la mañana e iba a Watford por la tarde. Yo prefería lo segundo. En la Royal Academy of Music se respiraba miedo. Todo lo relacionado con ella me intimidaba: el enorme e imponente edificio eduardiano que se alzaba sobre Marylebone Road, su augusta historia como formadora de compositores y directores de orquesta, el hecho de que todo lo que no fuera música clásica estuviera expresamente prohibido en ella.

Hoy día ha cambiado mucho, y cuando voy, me encuentro un lugar realmente alegre donde se anima a los alumnos a dejarse llevar y tocar pop, jazz o lo que ellos mismos componen a la vez que reciben su formación clásica. Pero en aquella época, incluso hablar de rock and roll en la Royal Academy habría sido un sacrilegio, como aparecer en una iglesia y decirle al párroco que estás muy interesado en adorar a Satanás.

La Royal Academy a veces era divertida. Tenía una profesora muy buena llamada Helen Piena, me encantaba cantar en el coro y disfrutaba sinceramente tocando a Mozart, Bach, Beethoven y Chopin, sus temas melódicos. Otras veces se me hacía realmente pesada. Era un alumno vago. Si alguna semana me había olvidado de hacer los deberes, no me molestaba en aparecer. Llamaba desde casa y, cambiando de voz, les decía que estaba enfermo, y luego –para que mi madre no se diera cuenta de que me escaqueaba– tomaba el tren a Baker Street. Una vez allí me subía al metro.

En cierto modo, es irónico que acabara convertido en doctor y miembro honorífico de la Royal Academy años después; mientras estuve en ella nunca destaqué como alumno ejemplar

Durante tres horas y media daba vueltas y vueltas por la Circle Line, leyendo The Pan Book of Horror Stories en lugar de practicar a Bartók. Sabía que no quería ser músico clásico. Para empezar, no era lo bastante bueno. No tenía las manos apropiadas. Mis dedos eran demasiado cortos para ser pianista. Cualquiera que vea una foto de un concertista de piano se percatará de que todos tienen manos como tarántulas. Además, lo que yo buscaba de la música no era tenerlo todo reglamentado, y tocar las notas adecuadas en el momento adecuado y con el sentimiento adecuado, sino dar cabida a la improvisación.

En cierto modo, es irónico que acabara convertido en doctor y miembro honorífico de la Royal Academy años después; mientras estuve en ella nunca destaqué como alumno ejemplar. Por otra parte, no tiene nada de irónico. Jamás diría que perdí el tiempo en la Royal Academy. Me siento realmente orgulloso de haber estudiado en ella (…).

Mi madre y yo nos fuimos a vivir a la casa de su nueva pareja, Fred, que era pintor de brocha gorda. Fueron momentos muy difíciles económicamente. Fred estaba divorciado, y tenía una exmujer y cuatro hijos, de modo que el dinero escaseaba. Vivíamos en un piso horrible de Croxley Green, con tantas humedades que el empapelado se despegaba de las paredes. Fred trabajaba mucho. Limpiaba ventanas y hacía trabajos sueltos además de pintar, lo que le saliera, para asegurarse de que había comida sobre la mesa. Era duro para él, pero también para mi madre. El tío Reg había tenido razón: en aquellos tiempos divorciarse suponía realmente un estigma.

Pero yo me alegré muchísimo de que se divorciaran. Las desavenencias diarias entre mi padre y mi madre cuando estaban juntos se acabaron. Mamá había conseguido lo que quería –desembarazarse de mi padre– y, al menos durante un tiempo, pareció cambiada. Estaba feliz y me transmitía esa felicidad. Tenía menos arranques de mal humor, se mostraba menos crítica. Y a mí me gustaba realmente Fred. Era un hombre bueno y generoso, de trato fácil. Ahorró para comprarme una bicicleta de carreras. Le hizo gracia que yo empezara a llamarlo por su nombre del revés, Derf, un apodo que le quedaría. Ya no había restricciones en mi forma de vestir. Empecé a referirme a él como mi padrastro años antes de que mi madre y él se casaran. Lo mejor era que a Derf le gustaba el rock and roll.

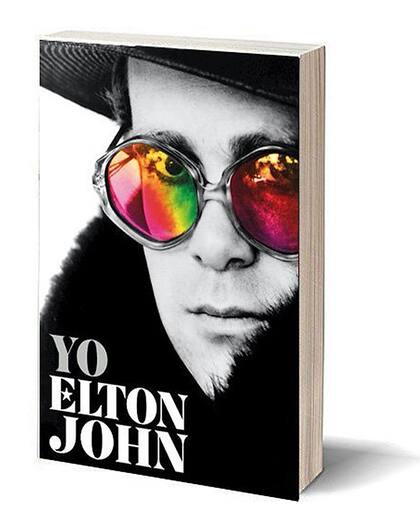

Fragmento del libro Yo, Elton John (Reservoir Books, 2019), de Elton John

En primera persona, el músico escribió de manera atrapante la historia de su vida, de lo más conocido a lo personal: la relación con su padre, sus comienzos como solista, la rehabilitación, su amistad con Versace, el casamiento y su amor por el Watford.

Temas

Más notas de Biografías

Más leídas de Cultura

“Me comeré la banana”. Quién es Justin Sun, el coleccionista y "primer ministro" que compró la obra de Maurizio Cattelan

“Un clásico desobediente”. Gabriela Cabezón Cámara gana el Premio Fundación Medifé Filba de Novela, su cuarto reconocimiento del año

Perdido y encontrado. Después de siglos, revelan por primera vez al público un "capolavoro" de Caravaggio

“La Mujer Gato”. Eduardo Costantini logró otro récord para Leonora Carrington al pagar US$11,38 millones por una escultura