El paciente de Faraday

El cuento que aquí se anticipa integra una antología de trece relatos inéditos de autores argentinos que Planeta distribuirá este fin de semana. En esta historia, la labor detectivesca de una médica conduce a una revelación abismante

Cumplida mi residencia recibí un nombramiento en un hospital militar. Luego vino la guerra, que terminó tan bruscamente como había empezado. Una mañana mi jefe, el doctor Durán, me dijo que en el consultorio me esperaba un ex combatiente. Un soldado clase 62, que se negaba a hablar, a comer, y casi a respirar. Había perdido dos dedos del pie por congelamiento. Le respondí a Durán que no tenía experiencia en esa clase de pacientes.

–Nadie tiene experiencia, doctora –me respondió.

Así me especialicé en traumas de guerra. Los escuchaba en silencio y luego les hablaba con una voz que no era del todo mía: mi susurro tenía una capacidad hipnótica, que parecía calmarlos. Acostumbrados a las voces militares, los desconcertaba la voz de una mujer.

Al principio me dejaba guiar sólo por mi intuición y por la bibliografía general, pero pronto conocí las teorías del doctor Faraday, a quien mi jefe, Durán, veneraba. Se lo tenía por el mejor en la materia. Al leerlo se tenía la impresión de que la verdad consistía en la ausencia de compasión. Era la máxima autoridad mundial en algo que llamaba "síndrome de Etgart"; y no me extrañó que lo fuera, ya que nadie más parecía saber de qué se trataba. Faraday vivía en los Estados Unidos desde 1970.

Mi jefe, Durán, comenzó a concentrar en una pequeña sala todas las historias clínicas de ex combatientes perturbados por la guerra. Yo me encerraba durante horas con aquellos papeles. A medida que mis lecturas avanzaban se dejaba ver un enigma que desde entonces no ha dejado de obsesionarme: la elevada tasa de suicidios. Mis propios pacientes no escaparon de la norma: ya habían muerto tres y pronto otros cuatro siguieron el mismo camino.

En una revista académica –que dirigía el mismo doctor Faraday– publiqué, con la venia del director del hospital, un trabajo sobre mis investigaciones. A último momento agregué una llamada donde figuraba la cantidad de suicidios registrados. Esa cifra fue considerada como una traición. Dos meses después llegó el castigo: se me informó de mi traslado a un hospital militar del sur. En la misma carta decía: "El doctor Faraday tiene un paciente que quiere mostrarle".

Llegué al hospital del sur después de veintitrés horas de tren. Parecía una fortaleza abandonada. Me interné en pasillos sucesivos hasta que al fin apareció un sargento que se ofreció a llevarme la valija. Se llamaba Vega y se ocupaba de la seguridad del hospital. Me guió hasta mi cuarto, a través de un largo patio. Era una habitación bastante grande, con una mesa de luz pintada de blanco y un armario de metal.

–Al fondo del pasillo tiene la cocina. Después le traigo una estufa eléctrica.

Acomodé las cosas en el ropero. Me eché sobre la cama, un elástico de hierro, con la idea de dormir un par de horas.

Me despertaron unos golpes a la puerta. Descubrí con agrado una cara amable: era una enfermera menuda, de ojos grandes.

–Quería presentarme, doctora. Mi nombre es Stella Maris, me dicen Estel. Soy una de las pocas enfermeras que quedan. Este hospital lo van a cerrar, por suerte. Yo extraño la ciudad. Acá los sábados a la noche no hay donde ir.

La enfermera suspiró. Suspirar es una forma instantánea de meditar sobre las oportunidades perdidas. Yo no sé suspirar.

–¿Y el doctor Faraday?

–Tendría que consultar con Prim, el director, pero yo no se lo aconsejo. Siempre está de mal humor.

Me sonrió y se fue.

Eran las seis de la tarde y ya era de noche. Salí a caminar por el pueblo. En un bar pasaban películas en video; anunciaban La Guerra de las Galaxias. Pedí un café. El mozo, un chileno, me recibió con una perorata sobre la ceniza volcánica: hacía mal a los pulmones, corroía la chapa de los autos.

Un hombre alto, canoso, sentado en una mesa vecina, interrumpió el crucigrama para decirme:

–La ceniza volcánica es el tema favorito de la gente del pueblo, doctora.

–¿Cómo sabe que soy médica?

–Acá todo se sabe. Llega alguien y es como si llegara el circo.

Me dijo que se llamaba Frías, que era viajante de comercio. Iba y venía por la zona. Observé que tenía las manos delicadas, de dedos largos.

–Me falta una palabra: trastorno del ritmo cardíaco, latido adelantado.

–Extrasístole.

–Gracias, doctora.

No me gustan las conversaciones con desconocidos. Terminé el café y me fui.

A las ocho, con la cara lavada, fui a la oficina del director del hospital, Prim. Como todos los oficiales médicos que extrañan una vida puramente militar, el mayor Prim lucía unos recios bigotes negros. Apenas me saludó, me dijo:

–Yo creo que es un error que haya venido aquí. Lo mejor que puede hacer es irse.

–Gracias por la bienvenida. Pero recuerde que ustedes me llamaron.

–Yo no la llamé, doctora. Habrá sido Faraday.

–¿Dónde está?

–Estuvo trabajando en el quinto piso, pero después se fue sin avisar. Nadie sabe dónde está.

–¿Y su paciente?

–No tiene ningún paciente, que yo sepa.

–¿No ha estado viendo a un ex combatiente?

–Faraday vino solo y no vio a nadie. No hay ex combatientes entre los pacientes que quedan.

Le pedí ver el quinto piso. Movió la cabeza a un lado y otro, con fingida desazón.

–No, cuánto lo lamento. Faraday me pidió que nadie pase. –Después se encaramó sobre el escritorio, como si quisiera hacerme una confidencia. Y dijo en voz baja: –Aproveche ahora que él no está para irse. Nadie la va a detener.

En los días siguientes Faraday tampoco apareció. Atendí algunos pacientes de clínica general. Una mañana, bien temprano, Estel me trajo a un hombre tan borracho que casi no se podía mantener de pie. Reconocí al sargento Vega, que me había recibido el primer día.

–Lo encontraron congelándose en la estación, pero hoy no viene ningún tren –dijo Estel.– Tengo miedo de que haga una locura.

Lo llevé a uno de los consultorios. Parecía tranquilo. Había estado esperando la oportunidad de poder interrogar a alguien que tuviera las defensas bajas, y el sargento Vega era el candidato ideal. Le convidé un cigarrillo y le pregunté si había visto a alguien en el quinto piso.

–No sé. Sólo sé que llevé papeles, que pesaban muchísimo.

–¿Qué papeles?

–Cajas de cartón, que llegaron en el tren. –La palabra "tren" pareció traer a su mente una serie de asociaciones, porque dijo: –No aguanto más este pueblo de mierda, perdón por la palabra. Me quiero ir, doctora. Soy de San Luis.

–¿Y por qué no vuelve a su provincia?

–Ahí debo una muerte. Pero no piense mal de mí. Fue de pibe, en una pelea.

Empezó, confuso, a contarme su vida: una desgracia tras otra. ¡Qué extrañas son las vidas de los pobres! Aproveché un silencio para volver sobre mis intereses.

–La cerradura está rota. Puede ver esos papeles, si le interesan tanto –dijo en tono de reproche. Después empezó a sollozar.

Le hablé despacio; encontré, en alguna parte de mí, ese susurro del que casi no era consciente. El sargento dejó de sollozar y de temblar, agachó la cabeza y se quedó dormido.

A la tarde vino Estel, maquillada con exageración, como si le hubieran encargado disfrazarse de Cleopatra en una fiesta escolar. Me puse sobre el guardapolvo un cárdigan negro y fuimos a la cocina que había en el fondo del pasillo. Me preparó un poco de té. De improviso me apartó un mechón de pelo de la cara y me dijo que tenía lindos ojos. ¿Por qué no me maquillaba? ¿Por qué no ponía un poco de color en los labios? Iba a contestarle que no era asunto suyo, pero me contuve y le pregunté dónde guardaban la sacarina. Me la alcanzó.

–No puedo dormir, doctora. Necesito que me dé algo. ¿Habrá traído con usted...?

–No puedo darte pastillas así como así.

Pequeña como era, se irguió con ademán desafiante.

–Antes las conseguía yendo a la noche con el que cuida el dispensario. Pero no quiero hacerlo más.

Se quedó mirándome. Me hacía responsable de su virtud. ¿Quién puede resistir los deseos de una pequeña Cleopatra? Le dije que mañana, que quizás, que buscaría en el fondo de la valija...

Dos días más tarde, a la hora de la siesta, aproveché la calma para subir por las escaleras del fondo hasta el quinto piso. El ejercicio me dio calor y me saqué el viejo cárdigan negro que llevaba. La puerta, que tenía la cerradura rota, cedió. Entré en un largo pasillo que olía a lavandina. Miré en las habitaciones: ningún paciente a la espera del doctor Faraday. Pero encontré las cajas de cartón que se apilaban hasta el techo. Reconocí de inmediato que era el archivo del hospital militar. Dejé el abrigo sobre unas cajas y me puse a buscar a ver si estaban allí mis propios casos. Antes de que pudiera encontrarlos oí pasos en el pasillo. ¿Sería el paciente del doctor Faraday? Me apuré a salir, pero no vi a nadie. Al llegar a mi cuarto me di cuenta de que arriba había dejado mi saquito negro.

En la calle principal, junto al juzgado de paz, había una biblioteca popular. Mientras buscaba en los estantes entró Frías, el viajante de comercio que había conocido en el bar. Sin pedir permiso se puso a mirar los libros que ya había separado.

–Stefan Zweig, el doctor Cronin, Van der Meersch. Ésos no son autores de su generación.

Me agaché a recoger una página de La ciudadela, que había ido a parar al suelo.

–Tiene razón. Los leía mi padre. Pero no hay mucho para elegir.

La bibliotecaria, una maestra jubilada, acusó el golpe.

–Si quiere novedades, busque en el fondo los best sellers. Tenemos Tiburón, Coma, Petróleo… Claro, yo prefiero leer a los clásicos.

Entraron de golpe unos chicos de colegio. Hora de irme: no soportaba el bullicio. Frías se cruzó en mi camino.

–¿No quiere que le muestre los alrededores? A cuarenta kilómetros hay un poblado abandonado; lo dejaron todo, cuando fue lo del volcán.

Me miraba con insistencia; adiviné que esperaba una cita. Dije que no, gracias y traté de sonreír.

De regreso al hospital subí sigilosamente las escaleras para ir a buscar el cárdigan negro; pero la puerta no se abrió. Habían arreglado la cerradura.

A la noche me visitó, como ya era costumbre, Estel. Pagué su compañía con pastillas rosas y verdes. Agradecida, me besó fugazmente los labios. Disimulé mi turbación y le pregunté por el paciente de Faraday.

–Que yo sepa no ha llegado nadie. Pero han estado llevando cosas arriba.

–Ese Prim quiere obligarme a irme antes de que llegue Faraday.

Me puso la mano en la espalda.

–Ahora soy yo la que debe calmarla, doctora. Prim está nervioso por su traslado. ¡Tiene miedo de que lo manden a trabajar cerca de su esposa! Cuando llegue su doctor Faraday, todo se tranquilizará.

A la noche vi al sargento Vega subir las escaleras. Iba a llamarlo pero me contuve; parecía un perro apaleado. Murmuraba para sí. Adiviné que lo habían reprendido por su comportamiento. ¿Se había emborrachado de nuevo? ¿O lo habían castigado por hablar conmigo?

Salí a caminar y a fumar. Hacía frío. Miré hacia arriba: en una de las ventanas había una luz tenue y me pareció ver a alguien de espaldas. ¿Ése era el paciente de Faraday? ¿También él esperaba, como yo? ¿Me estaba mirando? Hice unos círculos en el aire con la brasa del cigarrillo, como si fuera un saludo, una señal.

Me desperté en medio de la noche. Había escuchado ruidos confusos: una sirena, un bocinazo, motores. Me puse la campera encima del camisón largo y salí. El frío cortaba la respiración. Cerca de la entrada había un auto de la policía y una camioneta de la gendarmería. Dos policías tiritaban, apoyados contra el capó. Pronto apareció Prim, vestido con una robe de chambre escocesa. Rodeados de uniformes, la bata escocesa y mi camisón largo creaban entre Prim y yo una especie de alianza. Pero ni eso me hacía merecer su simpatía: cuando me acerqué para preguntarle qué había pasado, dio vuelta la cara. Un cabo se cuadró frente a él y le informó:

–Lo encontramos hace veinte minutos, mi mayor.

–¿Desde dónde saltó?

Uno de los soldados señaló una ventana abierta. Era en el quinto piso.

El cabo tuvo de pronto en las manos, como por arte de magia, una linterna encendida, con la que iluminó un bulto en el suelo. La ceniza volcánica ya había absorbido la sangre. Era el sargento Vega, que seguía con los ojos abiertos.

Era inútil tratar de dormir, así que me vestí y fui hasta la cocina a hacerme un té. Pronto apareció Prim, que seguía con su bata escocesa.

–En unas horas sale un tren para Buenos Aires. Veo que ya se ha vestido, así que sólo queda hacer el equipaje.

–No me voy a ir, doctor. Tengo que ver al paciente de Faraday.

Bruscamente me tomó de los brazos y acercó su cara a la mía. Olía a whisky.

–Qué está haciendo, doctor?

Le había hablado, a pesar de mi alarma, con voz tranquila. Prim de inmediato abandonó el forcejeo. Pero no pidió disculpas. Desanimado, dijo:

–Usted es la causa de nuestras desgracias. Usted y ese Faraday.

–¿En serio cree que fue por mi culpa?

–Por supuesto que fue por su culpa. Usted habló con el sargento. Él tenía prohibido hablar con usted.

–¿Usted lo empujó? ¿O hizo que lo empujaran?

–¿Qué está diciendo? ¿Cree que necesitaba que alguien lo empujara? ¿No reconoce, doctora, a los de su clase? Tienen su desgracia tatuada en la frente.

Siempre me acostumbro a todo. Me acostumbré al pueblo.

Atendía pacientes. Y escuchaba largamente a Estel. Le daba las pastillas y ella repetía el beso que se había hecho costumbre y a veces se demoraba un segundo más.

Un viernes vino con un vestido nuevo, blanco con flores azules, y un lápiz labial de regalo. El color era muy fuerte para mí, pero me sentí halagada por el gesto. Contó que había conocido a alguien y que se iría del pueblo en tres días. Me costó reprimir mi enojo; le hubiera hecho tragar el lápiz labial. Pero pude tranquilizarme y le aconsejé que no tomara decisiones apuradas. En mi voz ya vibraba ese susurro que no parecía ser mío. Ella parecía dormida, pero de pronto despertó para decirme:

–Use el lápiz, doctora. Los besos sin rouge no dejan marcas.

Dos meses después de mi llegada un enfermero golpeó a mi puerta para anunciarme que había llegado el doctor Faraday. Sentí una alegría infantil. Siempre esperamos que alguien venga para que nos dé nuestro lugar, alguien que diga a los otros quiénes somos y cuánto valemos. Me vestí con lo mejor que tenía e inclusive me puse un poco de color en los labios, con el rouge que me había regalado Estel.

Me disponía a subir al quinto piso cuando sentí en mi brazo una garra: era Prim. Me arrastró hacia la zona donde se alojaban las enfermeras. Abrió la puerta de uno de los cuartos y me empujó al interior, para que mirara. Estel estaba en la cama, desnuda. La cabeza vuelta a un lado, el brazo caído, casi tocando el suelo. Prim levantó del suelo una frazada y la cubrió.

–Las últimas pastillas no llegó a tragarlas, se las encontramos en la boca. ¿Quién se las dio, doctora?

–Las usaba para dormir –dije sin voz.

–Las fue guardando y las tomó todas juntas. Espero que esto la haya convencido. Hay un tren que sale en una hora. Y ahora váyase, antes de que la vea Faraday.

Pero ya era tarde. Desde su puesto en el umbral Prim miró el pasillo con estupor y casi con vergüenza.

–Doctor Faraday –dijo Prim.– Pensé que estaba arriba...

Y en ese instante todas sus bravuconadas y su encono se disolvieron. Me alegró verlo así.

Me asomé al pasillo y no vi a ningún Faraday, sino a Frías, ahora vestido de traje y corbata. Quise aclararle a Prim que no era Faraday, el especialista en cuadros postraumáticos, el mayor especialista mundial en el llamado "síndrome de Etgart", sino un viajante de comercio que trabajaba en la zona.

Frías me saludó con una sonrisa de complicidad.

–No se preocupe en presentarnos, mayor. Con la doctora ya nos conocemos.

Ahí estaba Faraday. Ahí había estado siempre. En vez de pedirle explicaciones, le pregunté:

–¿Está el paciente?

Faraday dijo que sí con la cabeza.

Caminamos hacia las escaleras. Prim había quedado atrás, en el umbral de Estel, vencido.

–El director del hospital me ha hecho la vida insoportable –dije.

–Prim no cuenta. Hoy mismo, en una hora o dos, recibirá nota de su traslado.

Subimos al quinto. "Ahora veré por fin al paciente de Faraday", me dije. Él abrió la puerta y vi que la habitación estaba vacía. No me sorprendió. Cuando de niños nos damos cuenta de que los reyes magos no existen, no sólo nos damos cuenta de eso, sino también de que ya lo sabíamos desde antes.

La habitación vacía y luminosa. Una cama en el centro. En la mesita de luz, un vaso con unos jazmines recién cortados. Cerca de la ventana había un perchero de pie y ahí estaba colgado mi cárdigan negro. Eso era lo que había confundido con una silueta, con el paciente de Faraday.

–¿Le han hablado del síndrome de Etgart? Es una forma exagerada de la compasión. En un pueblo de Austria hubo siete suicidios de jóvenes; luego se descubrió que todos conocían a cierto maestro, que había destinado noches enteras a aconsejarlos. Hablaba en susurros, como usted. Quería liberar a todos de su dolor.

Yo iba a protestar, a negar todo, pero me callé. Después de todo, él era el mayor experto mundial en el síndrome de Etgart, si es que existía tal cosa.

–Ya el doctor Durán me había escrito sobre usted. Hace años que sigo con atención su carrera. Le confieso que puse al sargento en su camino, para verla actuar. Vega tenía la rajadura, esa debilidad esencial, por donde el susurro puede entrar. Lo de la enfermera, en cambio, fue una sorpresa, no lo había planeado. Sus poderes son más grandes de lo que creí en un primer momento. Hay tanto para estudiar.

¿A qué hora había dicho Prim que salía el tren? ¿Podía alcanzarlo todavía? Pero no tenía fuerzas. Siempre odié hacer el equipaje. Doblar la ropa, acomodarla, hacer que cierre la valija.

–Descanse. Mañana empezamos a trabajar –dijo Faraday al salir.

Hacía frío en la habitación. Me puse el cárdigan negro y me acosté.

Yo siempre me acostumbro a todo. Ya me estaba acostumbrando a ser la paciente de Faraday.

Una selección de firmas estelares

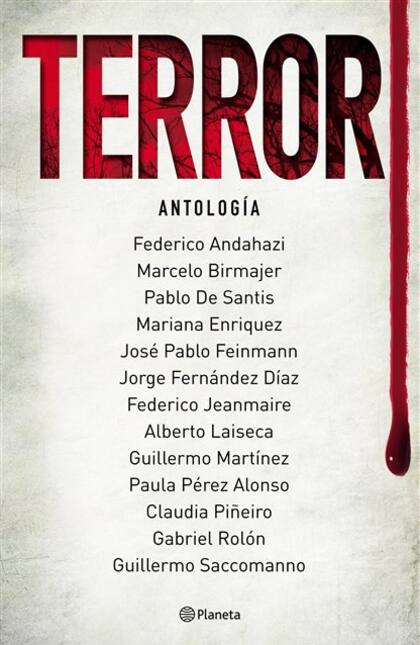

Terror (Planeta) reúne las firmas de algunos de los más populares escritores argentinos. Integran el índice Federico Andahazi ("Las bellas criaturas de Natán Negroponte"), Jorge Fernández Díaz ("Los tres propósitos"), Alberto Laiseca ("Fabricantes de vampiros"), Claudia Piñeiro ("Alquiler temporario"), Federico Jeanmaire ("Finde"), Guillermo Martínez ("Help me!"), Paula Pérez Alonso ("Lo inconfesable"), Pablo De Santis ("El paciente de Faraday"), José Pablo Feinmann ("Aníbal Torres y su bandoneón regresan de la muerte"), Gabriel Rolón ("El cuarto escalón"), Marcelo Birmajer ("El príncipe azul"), Guillermo Saccomanno ("Los pasajeros de la desgracia") y Mariana Enriquez ("El patio del vecino"). El prólogo ("No intentes huir") es de Graciela Gliemmo.

Terror

Antología

Planeta

lanacionar