Borges y LA NACION: un vínculo estrecho

1 minuto de lectura'

1 minuto de lectura'

Declino, por amistad y prudencia, entrar en controversias literarias con Jorge Cruz. Lo admiro como el crítico y editor en cuyas manos el suplemento dominical de LA NACION, que Eduardo Mallea había empinado a la consideración internacional entre 1931 y 1955, preservó una identidad tan única como excepcional.

Cruz acaba de cumplir 90 años de lucidez y motricidad intactas. Encarna, como pocos, los valores intelectuales y morales que he apreciado en tantas de las gentes de sucesivas generaciones de redactores de LA NACION. Volvemos con Cruz a hablar, como tantas veces en el pasado, de Borges y de Borges en LA NACION. Percibo en su admiración por el poeta, el cuentista y ensayista de una obra que se exalta en lenguas de todo el mundo, que en Cruz persiste la debilidad experimentada desde el primer día por los versos de "Límites": "Si para todo hay término y hay tasa/ Y última vez y nunca más y olvido/ ¿Quién nos dirá de quién, en esta casa, / Sin saberlo, nos hemos despedido…".

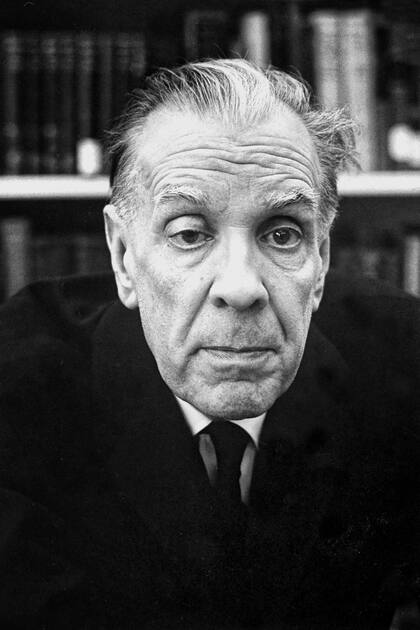

Cruz estaba en su despacho del Suplemento Literario de LA NACION la tarde de 1958 que Borges subió hasta el segundo piso de San Martín 344 y entregó a la poetisa "Margaritín" Abella Caprile los versos famosos. Con Borges presente, y Cruz como testigo, la directora que sucedió a Eduardo Mallea en el suplemento leyó "Límites" en voz alta. Fue un momento que quedó cristalizado, imborrable, en la memoria de Cruz.

Tengo por mi parte grabado, desde uno o dos años después de esa escena, el diálogo que me tocó registrar entre hombres de letras que hablaban de uno y otro lado de la larguísima, inacabable y antigua mesa de los secretarios de Redacción, un piso más abajo del Suplemento Literario. En San Martín 344, claro, y en el lugar por definición más estratégico del diario. Allí confraternizaban, entre otros, en enriquecedor paréntesis a las tareas periodísticas del día, Rafael Pineda Yáñez, autor de un estudio relevante sobre la vida de Cristóbal Colón; Manuel Mujica Láinez y Constantino del Esla. Este había sido veinte años antes nuestro gran corresponsal ante el gobierno de la República Española, durante la Guerra de los Mil Días.

Se hablaba sobre Borges y se hablaba sobre Eduardo Mallea, designado embajador ante la Unesco en una de las primeras decisiones diplomáticas del gobierno de la Revolución Libertadora. Mallea ya no volvería hasta su muerte, en 1982, a LA NACION, más que para dejar colaboraciones esporádicas, o por alguna visita por razones especiales.

La discusión se orientó hacia el final en resolver quién gravitaba más entre la intelectualidad europea de la época, si Borges o si Mallea. No recuerdo quién, pero sin hallar resistencias, uno de los contertulios se despachó de este modo: "No hay dudas de que el nombre de Mallea pesa más en Londres que el de Borges".

Podría recordar también la desapacible tarde de un sábado lluvioso, del invierno de 1956. Tan pronto pisé la Redacción, Augusto Mario Delfino, el escritor uruguayo de Márgara que venía de la lluvia y secretario de Redacción, amigo de Borges desde los tiempos de Proa, se apresuró a decirme que continuara con el abrigo de calle puesto. Estaba a punto de comenzar en la Biblioteca Nacional, en la calle México, una conferencia de Borges y Delfino procuró que fuera a cubrirla. Recuerdo la lluvia de ese anochecer temprano y recuerdo la desflecada audiencia que se despaturraba en unos pocos asientos del salón de actos de la Biblioteca.

Cuando vinculo en la memoria aquellos hechos en apariencia tan distintos por su naturaleza, confirmo retrospectivamente la importancia de un acontecimiento que habría de producirse poco tiempo después de aquellas fechas. Ese acontecimiento determinaría, como en una tajante división de aguas, la explosión consiguiente de la extraordinaria resonancia internacional, y por cierto interna, de la obra de Borges. Esa onda se prolonga desde la apertura de la década de los sesenta; se acrecienta sin cesar hasta los días que corren.

No importa demasiado para el caso si en 1942, como anticipo de lo que sobrevendría tarde o temprano con la proyección del nombre de Borges, se desatara un escándalo alrededor de la Comisión Nacional de Cultura. Esta había discernido el Premio Nacional de Literatura, por el trienio 1939-1941, a la novela Cancha larga, de Eduardo Acevedo Díaz, en lugar de conferírselo a Borges, contra no pocas expectativas, por El Jardín de senderos que se bifurcan.

Como bien se dice con alguna regularidad, ha habido un antes y un después en el clamor por Borges a raíz del premio Formentor, que recibió en 1961 conjuntamente con el dramaturgo irlandés Samuel Beckett. Menos se ha dicho, en cambio, que otro escritor tan vinculado con LA NACION, y desde luego, con Sur, como Roger Caillois, fue pieza de preponderante significación en ese giro histórico, al influir en la difusión por Gallimard de libros de Borges y colocarlos de tal manera en el centro de la cultura europea.

Caillois conocía sobradamente la estatura intelectual de Borges. Lo había frecuentado en los cuatro años en que se refugió en la Argentina, en Villa Ocampo. Aquí estuvo durante la Segunda Guerra Mundial, como protegido de Victoria.

Cruz estaba en su despacho del Suplemento Literario de LA NACION la tarde de 1958 que Borges subió hasta el 2° piso de San Martín 344

El premio Formentor comportó para Borges la consagración definitiva al menos entre quienes necesitaban de legitimaciones canónicas para conformar un juicio propio. Pero no por eso cesaron las inquinas contra Borges provenientes de la derecha a ultranza, que no perdonaba al aliadófilo que había militado en las filas antifascistas, ni tampoco las de quienes lo habían condenado desde el stalinismo y su vasta progenie latinoamericana afincada en ámbitos culturales.

Al cabo de ocho años del otorgamiento del Formentor, el crítico Blas Matamoro se quejaba todavía de que Borges fuera elogiado aun en los países socialistas que "absurdamente respetaban también las grandes obras de arte que no admitían contenido ideológico". Borges sobrellevó con indiferente elegancia, a lo largo de la vida, las opiniones que pretendieron rebajar la imponencia harto comprobable de su talento.

Nunca se ocupó de justificar su obra; por el contrario, anduvo por el mundo como quien se disculpa por los dones recibidos, entre ellos los libros y la noche. Aquel comentario de Matamoro entraba en la misma categoría que la pregunta, tan justamente anotada por Orwell, de quien, al finalizar la conferencia de Gilbert Murray sobre el creador de Hamlet en un centro de debates socialistas, se atrevió a preguntar: "Dígame, ¿Shakespeare era capitalista?"

Matamoro tenía razón en algún sentido. Ninguna de las líneas escritas por Borges se propuso empujar a la juventud a tomar las armas como si en nombre de un falso y trágico romanticismo hubiera habido que asociarse, para ser alguien, a bandoleros del tipo de los caciques rapaces que todavía perduran en los gobiernos de Venezuela y Nicaragua. Borges ignoró olímpicamente a los escritores de la periferia del boom de la literatura latinoamericana y mantuvo una razonable distancia del boom mismo. A Cien años de soledad le sobraban algunos años, especulaba Borges distraídamente.

Ignoró las provocaciones zonzas de los Arturo Jauretche y de los David Viñas, que con frecuencia regular atacaban a este diario, acaso por el poco grado, es verdad, en que los tuvo en cuenta. Incluso, hay razones para creer que Borges no alcanzó a enterarse, abstraído en el mundo de sus musas, de lo mucho que sin ningún interés provechoso se pretendía entre estrépitos hacer llegar a sus oídos desde otras veredas de la literatura y la política.

Será otro Borges, habrá pensado Borges en la improbable hipótesis de haber sabido que cuando Emecé compendiaba en 1969 sus obras completas uno de aquellos feroces críticos sentenció como si nada: "Una erudición inculta y pedante, un abarrotamiento de lecturas raras, un estilo de arcaísmos y metáforas retorcidas en una sintaxis aprendida de Mallarmé, unos cuentos inspirados en lecturas más o menos armonizadas de apuro, no garantizan que Borges sea un gran literato". Pues bien: han pasado más de treinta años de su muerte y aquí estamos celebrando, en cambio, agradecidos, la decisión de María Kodama de allegarnos la cuartilla y media de un texto inédito que se suma a los muchos que con la firma de Borges LA NACION ha publicado.

Cuestión de preferencias y emociones personales: antes que "Límites", como Cruz, anoto para mi regocijo el "Poema conjetural". También estos versos entraron en la literatura grande de nuestra lengua por las páginas LA NACION. Lo hicieron en la edición del domingo 4 de julio de 1943: "Zumban las balas en la tarde última. / Hay viento y hay cenizas en el viento,/ se dispersan el día y la batalla/ deforme, y la victoria es de los otros. / Vencen los bárbaros, los gauchos vencen…"

¿Quién acercó a Borges a LA NACION? Mallea, lector certero, fue quien tomó la determinación de que Borges publicara entre nosotros. Mallea sentía admiración por el gran escritor y poeta. Había, por lo demás, entre muchos de los amigos del autor de Historia Universal de la Infamia (1935) y de Historia de la Eternidad (1936) desde los tiempos de Proa, del ciclo de 1926-27 bajo el mecenazgo de Ricardo Güiraldes, o del grupo que colaboró con él a mediados de los treinta en el suplemento sabatino de Crítica, quienes se hallaban en condiciones de franquearle en algún momento las puertas del diario fundado por Mitre.

El Suplemento Literario de LA NACION había sido creado en 1920 y puesto bajo la dirección de un escritor nacionalista y católico, Arturo Cancela. La vena humorística de Cancela y de alguno de sus personajes, tan celebrados en su tiempo, como el profesor Nasute Pedernera, figuran deslavados en el interés actual de los lectores. No saben lo que se pierden. Cancela dejó el suplemento en 1927, y le sucedieron, en paso rápido, Alfonso de Laferrère y Enrique Méndez Calzada, hasta que comenzó el largo y fructífero turno de Mallea.

El Suplemento Literario se asomaba a la calle por San Martín, entre Corrientes y Sarmiento. Disponía de tres ambientes y de un salón, dispuesto de tal modo que podían hacerse allí, de forma simultánea, dos reuniones separadas. Mallea usaba un escritorio llamativo, semicircular. Quien quisiera hacerse hoy una idea de la atmósfera que dominaba en ese espacio de culto por las letras y el arte, objeto de envidias y resentimientos lúgubres en corrillos literarios de otro caletre que recalaban en bares de la calle Corrientes, basta con detenernos en una de las fotos que lo decoraban.

Nadie había concurrido esa tarde al Suplemento urgido por ninguna convocatoria colectiva. Simplemente, coincidieron en las visitas, en día y hora, y alguien tuvo la ocurrencia de retratarlos juntos. La instantánea captó así en grupo, sentados, en primera fila, al editor, Mallea, y a Rómulo Zavala, Ricardo Rojas, Enrique Larreta y Gherardo Marone. Detrás, de pie, se observa a Enrique de Gandía, Naum Heilman (secretario de Mallea), Francisco Luis Bernárdez, Guillermo Guerrero Estrella (cuentista que había trabajado en el diario), Leopoldo Marechal y Adolfo Mitre. ¿Cómo armar hoy, en las letras nacionales, un equipo equivalente, justo de once, como lo requieren las supersticiones futbolísticas?

Aquellos eran actores familiares en el movimiento semanal del Suplemento, de tan estimulantes tertulias, como podían serlo, en mayor medida todavía, Eduardo González Lanuza, Arturo Marasso o Fermín Estrella Gutiérrez. Nada digamos de Alberto Gerchunoff o de Alvaro Melián Lafinur, primo hermano de Borges, que integraban el elenco del diario, pero con cama adentro.

Cuando Borges iba a la nacion, era habitual que se trasladara a El Ateneo, en Florida. Allí intercambiaba invariablemente ideas sobre lo que había de nuevo con un librero ejemplar: Francisco Gil.

Ahora que tantas cosas se simplifican con esas maravillas de la tecnología digital, como puede serlo el tan requerido Zoom, y los disertantes reúnen cientos de personas detrás de las pantallas de computadoras y teléfonos celulares, llama la atención que muchos de los colaboradores del Suplemento de aquellos tiempos concurrieran por un mismo motivo dos veces al diario. Una, para entregar sus cuartillas, y la otra, para corregir ellos mismos –ay, de la afanosa inseguridad narcisista de los creadores– las pruebas de imprenta.

Eso explica el movimiento de gentes que con habitualidad poblaban, entre los lunes y los viernes, aquel ámbito del segundo piso de la nacion. También lo explica la generosidad de Mallea, un escritor deliberadamente marginado desde hace tiempo por los críticos refractarios a la transparencia de su esteticismo aristocrático, que el escritor de Nocturno Europeo asumía con naturalidad. Acaso tensaba un poco en exceso esa cuerda de su sensibilidad, que produjo tantos libros magníficos, entre un total de cuarenta –Historia de una pasión argentina, La red, Sala de espera–, que cabe preguntarse si no ha sido un antídoto anticipado para oponer al desborde de vulgaridades que hoy aflora de librerías y galerías de arte.

Mallea consagraba los miércoles a recibir trabajos de aspirantes a publicar en el Suplemento. Podían ser escritores y poetas encumbrados o jóvenes que golpearan por primera vez las puertas de su despacho. Mallea estaba en alerta permanente a fin de identificar nuevas promesas. Cierta tarde se presentó un joven que dijo llamarse Julio Cortázar. Y el Suplemento publicó lo que traía.

En el copioso chismorreo de sobremesa que desborda de las más de 1600 páginas de Borges, diario póstumo de Adolfo Bioy Casares, los contertulios gastan alguna broma a costa de Mallea. En la tácita competencia que se libraba en aquellas comidas en la casa de Bioy por decir alguna originalidad punzante que simulara escandalizar, animando de tal modo la charla de los allí reunidos, Borges se permite, después de todo, objetar una vez que Shakespeare sea un autor overrated (sobreestimado), y otra, overvalued (sobrevalorado). Es cierto que de tanto le atribuían alguna chanza sobre este o aquel libro de Mallea, como la parodia de olvidar el nombre exacto de uno de ellos, Todo verdor perecerá, para recuperarlo en el apócrifo, mordaz y tan simétrico, en sílabas, rima y ritmo, de "Todo lector perecerá".

Pero en la nacion se respetaban. Mallea tenía, como decíamos, aprecio manifiesto por el genio literario de Borges. De hecho, fue el primero en publicarlo en el diario. Ocurrió el 16 de febrero de 1940, cuando apareció el ensayo "Algunos pareceres de Nietzsche". Ese mismo año se publicó el poema "La noche cíclica". Los he visto juntos en el diario, en medio de la calidez del ritual que compartieron por años con Leónidas de Vedia y Cármen Gándara cuando venían como jurados del premio literario la nacion.

Hubo otras colaboraciones de Borges para el Suplemento en 1941, hasta llegar, en junio de 1942, a la presentación de uno de sus cuentos memorables: "Funes el memorioso". Borges continuó esa tradición en los años siguientes con otras colaboraciones, como el ensayo "La flor de Coleridge", del 23 de septiembre de 1945, o "La muralla y los libros", del 22 de octubre de 1950. Eran tiempos de activo desafío de Borges al autoritarismo peronista desde la conducción de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE). Más tarde, aparecerían otros dos textos inolvidables: "Kafka y sus precursores", ensayo, del 18 de agosto de 1951, y el cuento "El sur", del 8 de febrero de 1953.

Podría seguir, en esta contabilidad innúmera, hasta los últimos testimonios de la producción de Borges en el Suplemento Literario de la nacion. O, detenerme en el número especial del 9 de julio de 1966, editado con motivo del sesquicentenario de la Independencia. Me alcanzaría, como estampa de su jerarquía en nuestras páginas, con citar un párrafo, apenas, de la oda que dedicó entonces "A la patria": "…Nadie es la patria, pero todos debemos/ ser dignos del antiguo juramento/ que prestaron aquellos caballeros/ de ser lo que ignoraban, argentinos, / de ser lo que serían por el hecho/ de haber jurado en esa vieja casa. / Somos el porvenir de esos varones…". Ay, es tal la desazón y vergüenza que experimentamos en los días actuales por esta patria sufrida, que no imaginamos cómo podría Borges versificar hoy esa última línea de su oda.

Será, pues, del caso referir la noche despojada de amarguras en que Roy Bartolomew, un poeta de su amistad, coordinó en la Sociedad de Distribuidores de Diarios y Revistas, en la avenida Belgrano, la presentación de Borges en el Ciclo de las Letras. Ese ciclo lo patrocinó por años, puntualmente en agosto, la nacion.

Referir que Bartolomew me llamó tarde, preocupado, al diario, e informó que todo había concluido como no podía haber sido de otra manera. Que ya no quedaba nadie ni nada en el lugar de la conferencia: ni público, ni los canapés ni bebidas del refrigerio que se había servido. Pero que había preguntado a Borges si quería que fueran a comer y que había contestado que sí. "¿Adónde quiere ir"? "A la nacion", había dicho Borges. "Vengan –contesté a Bartolomew–, serán mis invitados".

Y así, esa noche de 1983, o tal vez de 1984, comimos con Borges en el diario, en la sede de Bouchard, inaugurada el 16 de diciembre de 1979. Lo despedí sin saber, como suele jugar el destino con todos, que lo despedía para no verlo más.

Había escuchado a Borges, mientras revolvía con el tenedor un plato de tallarines, en la evocación por la cual perseveraba en zamarrear a Ricardo Rojas por transgresiones que le imputaba según hechos que este había ignorado, uno a uno, haber perpetrado; nada, en el fondo, del otro mundo. Y lo más luminoso, lo que por sí solo hubiera justificado esa noche, fue la forma en que Borges, casi cuando terminábamos de comer, bajó el telón sobre el asunto: "Sí, notable; Rojas era de una desmemoria minuciosa".

- 1

“Vende humo”: Marcelo Birmajer critica a Yuval Noah Harari y a otros intelectuales israelíes por el “silencio” ante la guerra

2

2Del libro a la pantalla: las adaptaciones que marcarán el cine y el streaming en 2026

3

3¿Quién nos devolverá el río?

- 4

Marta Minujín en Lollapalooza: “Me conecto mejor con los músicos que con los artistas”