Durante más de dos milenios nadie supo de su existencia, a pesar de haber sido uno de los más formidables y exitosos reyes del mundo antiguo.

Vivió en el siglo XV a.C. pero su nombre permaneció oculto hasta el siglo XIX, cuando la decodificación de los jeroglíficos permitió leer las inscripciones que habían sobrevivido el ataque contra su monumental legado en piedra.

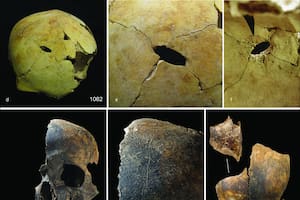

Uno de los primeros testigos de la profanación fue Herbert Winlock, jefe del equipo arqueológico del Museo Metropolitano de Arte en Egipto quien, en la década del 20, se encontró los restos de estatuas de un faraón que habían sido destrozadas adrede en el pasado remoto.

Las imágenes habían sufrido "casi todas las indignidades imaginables", escribió, en manos de individuos que -en su opinión- expresaron "su despecho sobre los rasgos sonrientes y brillantemente cincelados" de un faraón otrora honrado.

La escena de destrucción había sido encontrada en el gran complejo de templos funerarios y tumbas de Deir el-Bahari, ubicado frente a la antigua Tebas -hoy Luxor-, Egipto, al otro lado del Nilo.

Eso era muy significativo.

Para los antiguos egipcios, la muerte no era más que un paso en el camino hacia una vida eterna y feliz.

El espíritu podía vivir más allá de la tumba, pero solo si quedaba algún recuerdo (un cuerpo, una estatua o al menos un nombre) del difunto en la tierra de los vivos.

La evidencia mostraba que este faraón había sido efectivamente maldecido con una muerte sin fin.

¿Qué pudo haber hecho para merecer algo tan terrible y quién justificó tal blasfemia?

Para los egiptólogos de la generación de Winlock, la historia que empezó a revelarse era una de engaño y venganza: la de una mujer que había sido una "usurpadora, del tipo más vil" y un hombre que se desquitó de ella tras su muerte "como no se había atrevido en vida", escribieron.

Pero a medida que los expertos lograron, con fragmentos de evidencia, reconstruir su historia, la opinión ha ido cambiado.

El principio de esa historia

Las estatuas profanadas eran las de uno de los faraones más exitosos e influyentes, una de las pocas mujeres que gobernó Egipto como faraón y cuyo reino (1479-1458 a.C.) duró más que el de cualquier otra hasta Cleopatra.

Su nombre era Hatshepsut, que significa "la más importante de las damas nobles"; era una princesa real, hija del rey Tutmosis I, un general famoso por legendarias batallas militares, y su consorte, la reina Ahmose.

No tenían un heredero varón, pero no importaba mucho; en el harén real había una opción aceptable: el príncipe Tutmosis, hijo de una respetada reina secundaria.

Para proteger el linaje real, el padre de ambos ordenó que se casaran, así que cuando él "descansó de la vida", los medio-hermanos heredaron el trono sin ser desafiados.

Pero unos tres años después de la coronación, Tutmosis II se enfermó y murió, y el único sucesor masculino adecuado disponible era el pequeño hijo de una de las mujeres de más baja cuna de su harén.

A pesar de que no era raro que las madres tomaran las riendas del poder si los faraones eran demasiado jóvenes para gobernar, la de Tutmosis II no tenía ninguna preparación para asumir tal responsabilidad así que Hatshepsut, la reina viuda, se convirtió en regente en nombre de su hijastro/sobrino.

Las imágenes de la época muestran a Thutmosis III retratado como si fuera un faraón adulto, aunque apenas era había aprendido a caminar, con Hatshepsut, quien tenía poco más de 20 años de edad, vestida de reina y en posición recatada.

De regente a faraona

Unos años después, por alguna razón que desconocemos, tras regir en nombre del único faraón reconocido, Tutmosis III, Hatshepsut se convirtió en faraona.

Y ahí está el problema.

Legalmente, no había ninguna prohibición para que una mujer gobernara Egipto.

Aunque el faraón ideal era un hombre -y de ser posible guapo, atlético, valiente, piadoso y sabio-, para preservar la línea dinástica, en ocasiones se consideraba aceptable que fuera una mujer, así como lo era que las madres sustituyeran a sus hijos pequeños y las reinas, a sus maridos ausentes en el campo de batalla.

Pero en este caso, se trataba de una regente que, a pesar de la existencia de un faraón, ascendía a esa posición de poder.

Y no era por un rato, mientras Tutmosis III crecía; los faraones eran como los dioses: eternos.

Desafortunadamente, en los escritos encontrados, no hay nada que explique cuál fue el motivo que la llevó a tomar una decisión tan drástica.

Sin embargo las imágenes, que junto con las inscripciones han permitido armar el rompecabezas, dan fe de que asumió el rol y de que además lo consolidó de una manera magistral.

De faraona a faraón

En un reino en el que al menos el 95% de los sujetos eran analfabetos, el mensaje visual era clave, así que su imagen experimentó una metamorfosis espectacular.

En dibujos y estatuas empezó a aparecer con la vestimenta y accesorios típicos de un faraón, desde la corona perfecta y la falda corta hasta la barba postiza que se consideraba un atributo divino de los dioses.

Incluso la representación de su cuerpo se fue haciendo cada vez más masculina para mostrarla como el estereotipo de rey.

Sin embargo, su intención era proyectarse como líder, no como hombre, prueba de ello es que las inscripciones que acompañan esas imágenes casi siempre contienen indicaciones de su verdadero género, algo que inicialmente confundió a los egiptólogos.

Viaje a una leyenda

Como los demás faraones, Hatshepsut fue comandante militar, liderando las tropas en al menos dos ocasiones. Los textos la describen como una conquistadora: "La que será vencedora, ardiendo contra sus enemigos".

No obstante, ese no fue su rol más destacado.

Si bien defendió las fronteras, poco después de llegar al trono, su reinado fue pacífico y la faraona reafirmó el poderío egipcio valiéndose de otras armas: la diplomacia y el desarrollo del comercio internacional con algunas tierras conocidas y otras, fabulosas.

Ninguna más que la misteriosa Tierra de Punt, un lugar que desapareció sin dejar más rastro que lo que se escritos y dibujos.

Hasta el día de hoy, no sabemos con certitud dónde quedaba, aunque hay varios lugares posibles, pero ninguno a prueba de dudas.

Pero sabemos que existió, y una de las más hermosas pruebas de ello es el retrato del viaje patrocinado por Hatshepsut, en el que sus barcos zarparon cargados de bienes egipcios valiosos, como cuentas, brazaletes, armas de metal, y regresaron repletos de extraordinarios tesoros.

Los súbditos de la faraona que acudieron a la costa vieron un espléndido desfile de maderas preciosas, fragancias, anillos de oro, piedras semipreciosas, marfiles, pieles de animales y plumas de aves, así como una colección de animales exóticos, incluidos simios, panteras y jirafas.

Entre todas esas maravillas, la más preciada era la mirra, que los marineros trajeron procesada, como resina, para ser usada en los rituales en los templos, en la momificación y en la confección de perfumes.

Hatshepsut misma usaba el fragante aceite de mirra para aplicárselo en su piel y "brillar como las estrellas sobre toda la Tierra".

Por si fuera poco, trajeron 31 árboles de mirra, para sembrarlas en los jardines de su templo funerario en Deir el-Bahari, uno de los más bellos monumentos de la era dinástica.

La incógnita

Todos esos detalles sobre esa fabulosa expedición los sabemos gracias a los textos e imágenes que quedaron grabados en las paredes de ese templo.

Ese templo que, quizás notaste, es el mismo en el que los arqueólogos de antaño encontraron por primera vez evidencia del intento de borrar a Hatshepsut de la historia.

Y sabemos que esa era la intención pues en ninguna de las listas de los reyes aparece su nombre: después de Tutmosis II está Tutmosis III.

Pero mirá todo lo que te he podido contar de la vida de Hatshepsut, y esto es apenas un poco de todo lo que los egiptólogos te podrían narrar si les dieras la oportunidad.

Todo eso lo saben porque quedaron tantas huellas -monumentales, aunque averiadas- de su existencia, suficientes para que los expertos hayan podido recrear su reinado.

Hay rastros de Hatshepsut no solo en Deir el-Bahari sino en muchas otras edificaciones del extenso programa de construcción que realizó durante su reinado, en el que levantó y renovó templos y santuarios desde el Sinaí hasta Nubia, como la Capilla Roja y dos pares de Obeliscos en el Complejo Templario de Karnak y el templo de Pajet, excavado en la roca en Beni Hasan, en Egipto Medio.

Dejó cientos de estatuas de sí misma, así como relatos en piedra de su historia, real e inventada, y hasta sus pensamientos.

Si fuera cierto que Tutmosis III odió a su madrastra pero no pudo hacer nada contra ella hasta después de su muerte, cuando pudo darle rienda suelta a su rencor, ¿por qué no le puso más empeño?

¿Por qué le permitió un funeral tradicional y esperó años para enviar a sus albañiles a reescribir la historia?

La evidencia arqueológica revela que sorprendentemente el grueso de la destrucción comenzó unos 20 años después del asenso de Tutmosis III al trono y parte de la profanación incluso la llevó a cabo su hijo, después de su muerte, cuando la mayoría de los que recordaban a Hatshepsut también habían muerto.

Aunque quizás nunca se pueda resolver el misterio, los expertos de hoy tienen una teoría muy distinta de lo que ocurrió que la tradicional de la usurpadora y el usurpado.

¿Una "usurpadora, del tipo más vil"?

Una gran incógnita por resolver es por qué, unos años después de ser regente, Hatshepsut tomó la decisión de convertirse en faraona.

Para los arqueólogos de principios del siglo XX la razón era clara: era una mujer vanidosa y ambiciosa que no se conformó con un rol secundario y le arrebató la corona al niño que legítimamente la llevaba.

Pero hay indicios que apuntan a otra realidad.

Hatshepsut nunca depuso a su hijastro, ni le quitó el título de faraón, ni siquiera lo ocultó. En las imágenes él sigue apareciendo a su lado, a veces incluso como si fueran mellizos.

Lo que creó fue una corregencia, o reinado conjunto, algo que se acostumbraba en dinastías anteriores.

Es más: "la usurpadora más vil", como la habían llamado inicialmente, habría podido deshacerse de él de alguna manera, como tantos reyes han hecho a lo largo de la historia con sus rivales.

Hatshepsut no solo no lo mató ni lo exilió sino que se aseguró de que Tutmosis III se preparara para el rol que por destino le esperaba.

Fue educado como escriba y sacerdote, y luego ingresó al ejército. En el momento de la muerte de su madrastra, había ascendido al rango de comandante en jefe y había participado en una victoriosa campaña en el Levante.

Tanto la actitud de la faraona como la de Tutmosis III han llevado a los expertos a considerar como una versión más plausible que quizás fue una amenaza contra la estabilidad de Egipto lo que llevó a Hatshepsut a declararse reina.

Pudo ser algo tan común como que el niño faraón se hubiera enfermado, pues si su vida corría peligro, también lo corría el estatus quo de todos los poderosos, así que con Hatshepsut en el poder, se aseguraba la continuidad.

Y es que ella debió haber contado con el apoyo de los poderosos pues de otra manera su reinado no habría sido tan próspero y pacífico.

De hecho, su éxito es curiosamente una de las posibles razones por las cuales Tutmosis III quiso -y pudo- desaparecerla.

Si Hatshepsut hubiera sido un desastre, sus errores habrían sido difíciles de olvidar y nadie habría querido adueñarse de ellos.

Los logros, como ha confirmado la historia, son más fáciles de robar.

Tutmosis III, al fin y al cabo, había sido faraón durante todo el tiempo que ella rigió, así que si se apropiaba de su legado podía componer una historia alternativa de un reinado aun más glorioso.

Efectivamente pasó a la historia como uno de los grandes faraones de Egipto, por derecho propio... y, por un tiempo, un poco prestado.

BBC Mundo

BBC Mundo